本記事では、従業員に時差出勤を促す一つの動機付けとして、主要鉄道会社のオフピーク通勤のサービス内容をご紹介します。また、会社の制度として時差通勤を導入する際の労務上の注意点についても詳しく解説します。

お得に通勤できるオフピーク通勤とは

オフピーク通勤とはその名のとおり、電車が最も混雑する時間帯を避けるために、通常の出勤の時間よりも早く、もしくは遅く出勤する取り組みのことを指します。鉄道会社としては混雑を緩和することでダイヤの定時性を確保できるだけでなく、利用者の感染症拡大防止にもつながるとして導入が広がっています。JRをはじめ、多くの鉄道会社が利用者にオフピーク通勤を推進するための取り組みを行っています。

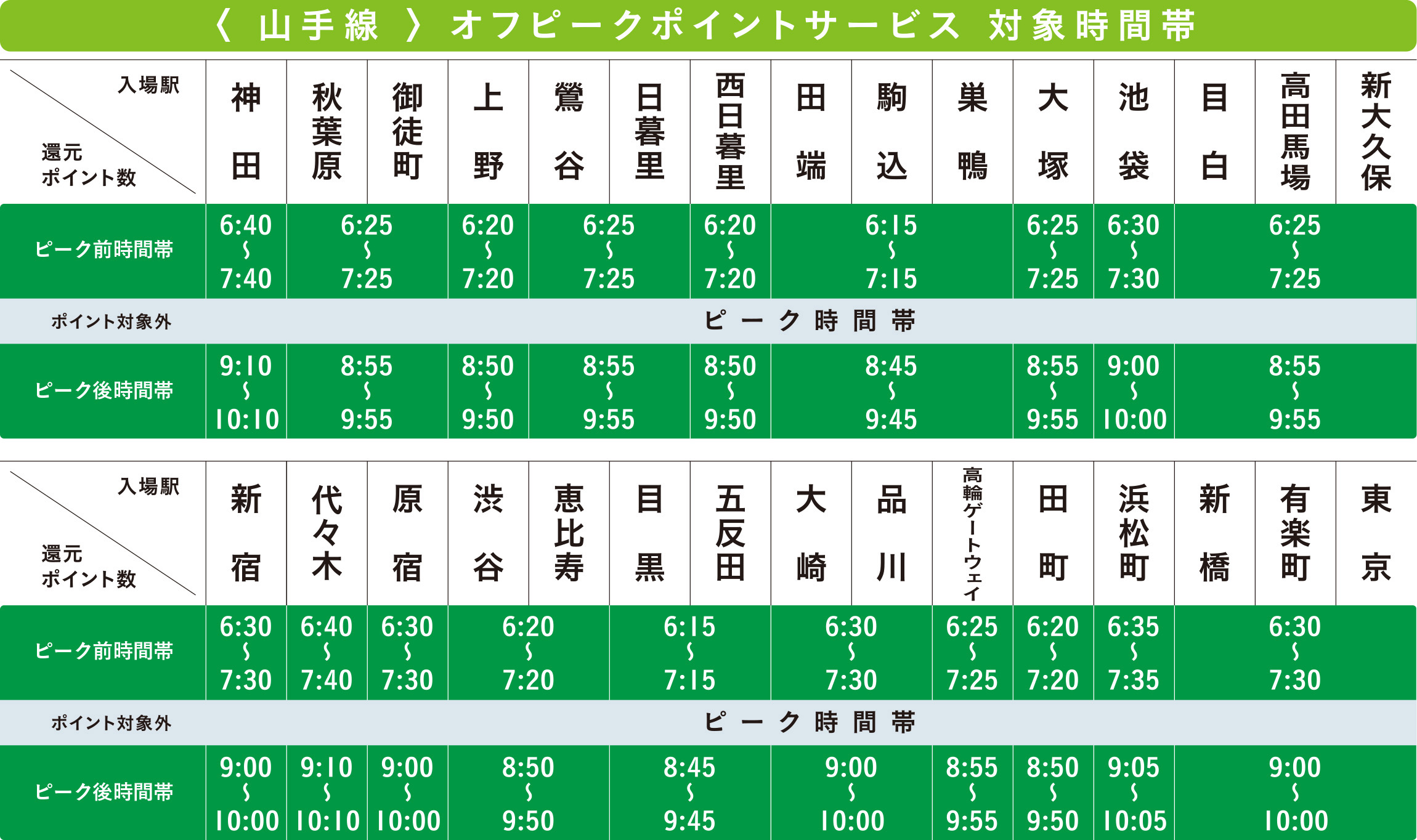

JR東日本による取り組みの1つが、ポイントの還元サービスです。平日の朝にsuica通勤定期券を利用し、対象となる各駅間を対象の時間帯に入出場した場合に、「オフピークポイント」として還元するサービスを実施しています。

(JR東日本様の許可を得て画像を掲載しています)

(JR東日本様の許可を得て画像を掲載しています)

鉄道各社のオフピーク通勤におけるお得な制度

JRと代表的な私鉄各社をピックアップし、オフピーク通勤推進のために展開しているサービスについて紹介します。

- JR東日本

- 東京メトロ

- 東武鉄道

- 西武鉄道

- JR西日本

JR東日本におけるオフピーク通勤

通勤するたびにオフピークポイントがもらえる

「オフピークポイントサービス」は、あらかじめ決められた対象駅間を、対象の時間にsuica通勤定期券で入出場した場合に、オフピークポイントがもらえるサービスです。さらに、平日の時差通勤を月5回以上達成した場合には、獲得ポイントがアップする仕組みになっています。

サービスを受けるためには、事前のJRE POINTの登録とエントリーが必要です。毎月4回目までは5ポイントが還元され、5回目以降は25ポイントのJRE POINTが還元されます。ただし、ひと月あたりのポイント還元には上限があり、20回・420ポイントまでとなっています。

サービス開始当初の実施期間は、2022年の4月1日〜2023年3月31日までとなっていましたが、2023年4月1日から、1年間延長して実施される予定です。

オフピーク定期券で普通の定期券よりも10%割引になる

2023年3月18日からは、現行の通勤定期運賃から10%オフになる「オフピーク定期券」が始まります。一方で、本サービス開始と同時に通常の通勤定期券の料金が改定され、1.4%値上げされる予定となっています。

「オフピーク定期券」は平日朝のオフピーク時間帯に利用することができる定期券です。各駅ごとに設定されるピーク時間帯に利用した場合にはIC普通運賃がチャージ残額から精算される仕組みです。

東京メトロにおけるオフピーク通勤

東京メトロでは「東西線オフピークプロジェクト」を実施しています。対象となる時間帯に、対象駅から中野方面への電車を利用した場合に、メトポ(メトロのポイント)がもらえるプロジェクトです。

付与されるポイント数は時間帯に応じて下記のように決まっています。

- ゴールドタイム(すご早)…25ポイント(小児:15ポイント)

- シルバータイム(ちょい早)…15ポイント(小児:10ポイント)

- ブロンズタイム(ゆっくり)…10ポイント(小児:5ポイント)

あらかじめメトポ登録し、プロジェクトにエントリーしたPASMOであれば、定期券でもそれ以外でもポイント付与の対象になっています。

東武鉄道におけるオフピーク通勤

東武鉄道では対象となる各駅間を、対象の時間にPASMO通勤定期券で入出場した場合に「オフピークマイル」を付与しています。

平日朝のピーク時間前後にTOBU POINTアプリに登録したPASMO通勤定期券で改札を入出場すると、オフピークマイルが貯まる仕組みです。条件を満たせば、一律で1日20マイルが付与されます。東武線内の異なる路線でそれぞれの条件を満たした場合には、それぞれの利用に対してマイルが付与されます。実施期間は2023年3月31日までを予定しています。

西武鉄道におけるオフピーク通勤

西武鉄道で実施している「オフピークプラス」は、PASMO通勤定期券で、特定の時間に対象駅間を利用した場合に、SEIBU Smile POINTが貯まるサービスです。出場駅は池袋駅・高田馬場駅・西武新宿駅の3駅に絞られています。

対象定期券でキャンペーンにエントリー後、条件を満たすことで1日1回を上限に10ポイントもらえます。ただし、対象時間内に入場したとしても12:00までに出場しない場合はポイント還元対象外となります。こちらも、実施期間は2023年3月31日までの予定です。

JR西日本におけるオフピーク通勤

対象となる駅を対象の時間に、通勤用のICOCA定期券で入場した場合、ICOKAポイントがもらえる「ICOCAでジサポ」を実施しています。

1回ごとに30ポイントが付与され、毎月の上限は450ポイントです。こちらも期間は2023年3月31日までの予定となっています。

鉄道各社のオフピーク通勤・定期券の対象エリア・時間

オフピーク通勤や定期券の対象エリア、時間について、鉄道各社のサービスをより詳しく解説していきます。

定期券も、各種ポイントサービスも対象乗車駅と対象降車駅はそれぞれ異なるので、各従業員が把握していないとせっかくの特典を受けられなくなってしまいます。

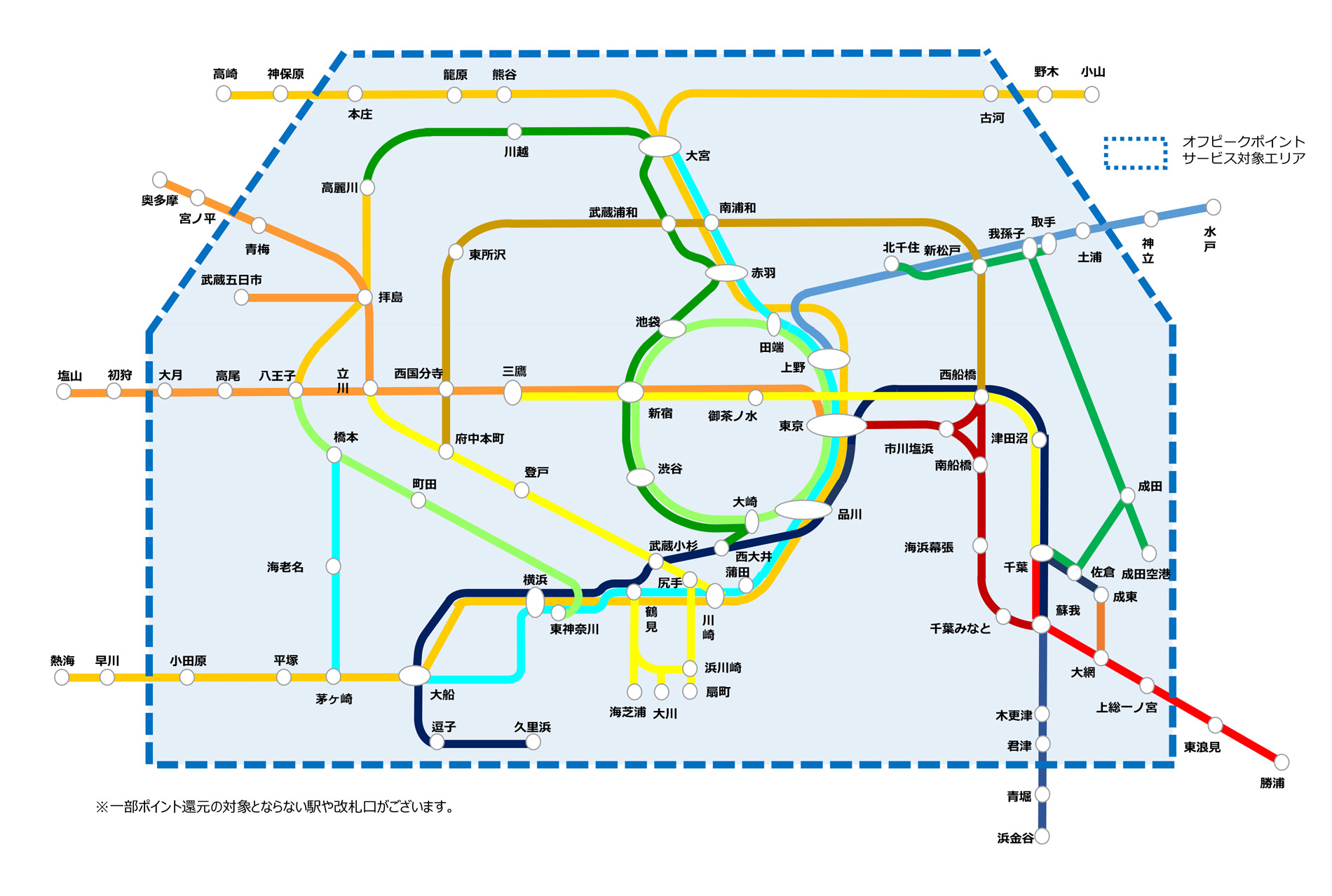

JR東日本の対象エリア・時間

オフピークポイントサービス・定期券の対象エリアは、ともに東京・神奈川・千葉・埼玉を中心としたエリア設定となっていますが、同都県内であっても一部対象外の路線や駅、あるいは改札口が限定されている場合があります。

オフピーク通勤・定期券の対象エリア

3月末まで実施予定のオフピークポイントサービス制度と3月18日から開始予定のオフピーク定期券の制度では、対象エリアが異なります。なお、2023年4月1日以降のポイントサービスは、オフピーク定期券と同一範囲になる予定です。

*対象エリアの範囲は現時点(2023年2月末時点)での情報です。今後変更になる場合があります。

(JR東日本様の許可を得て画像を掲載しています)

オフピーク通勤・定期券の対象時間

サービスの対象時間は、駅ごとに定められており、JR東日本のサイト内で対象駅の時間を確認できます。サービスが適用されるか否かの判断は、改札口の入場時刻であり、出場の時刻は関係ありません。対象駅と対象時間は下記参考ページから検索できます。

なお、こちらの対象駅と対象時間は2023年3月末までのポイントサービスで適用されているものも含む点についてはご留意ください。

東京メトロの対象エリア・時間

東京メトロの対象路線は「東西線」です。それぞれの対象駅と対象時間は公式サイトをご確認ください。

東武鉄道の対象エリア・時間

東武鉄道の対象路線は「東武スカイツリーライン」「東武東上線」「東武アーバンパークライン」です。それぞれの対象駅と対象時間は公式サイトをご確認ください。

西武鉄道の対象エリア・時間

西武鉄道の対象路線は「池袋線」「豊島線・西武有楽町線」「挟山線・山口線」「西武秩父線」「新宿線」「拝島線」「多摩湖線・国分寺線・西武園線」です。なお、池袋線の池袋駅、豊島線・西武有楽町線の小竹向原駅、新宿線の西武新宿駅と高田馬場駅は入場対象外となっています。対象駅と時間などの詳細は公式サイトをご確認ください。

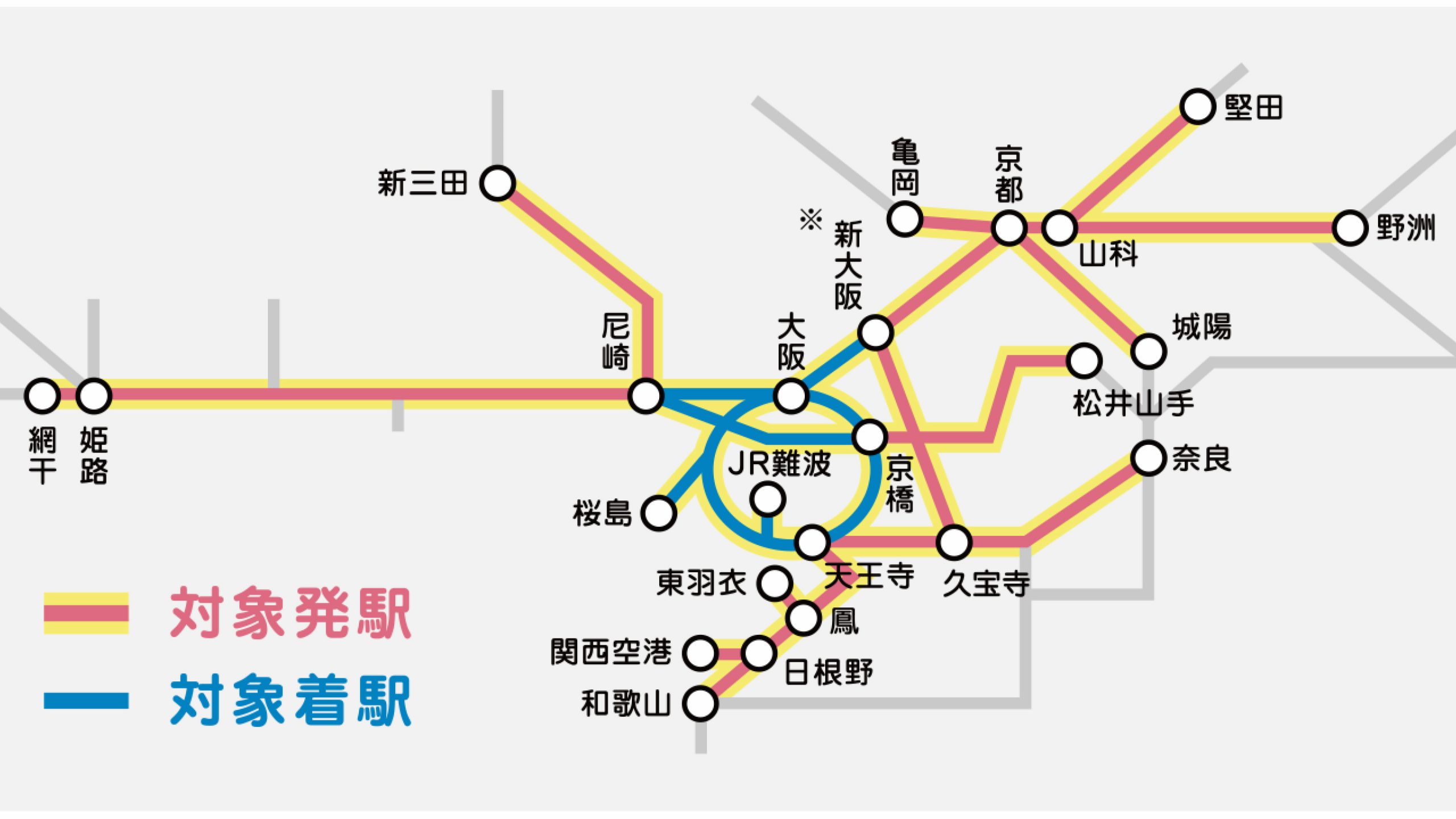

JR西日本の対象エリア・時間

JR西日本の対象エリアは以下のとおりです。

(JR西日本様の許可を得て画像を掲載しています)

(JR西日本様の許可を得て画像を掲載しています)

対象路線は「JR京都線・嵯峨野線」「琵琶湖線・湖西線」「JR神戸線」「JR神戸線」「JR宝塚線」「学研都市線」「おおさか東線」「阪和線・関西空港線」「大和路線」「奈良線」です。対象駅と時間などの詳細については、JR西日本の公式サイトをご確認ください。

オフピーク通勤の導入方法

オフピーク通勤を導入するためには時差通勤ができるように就業規則を整える必要があります。本章では、就業規則における始業・就業時刻の定め方、具体例、注意点について解説します。

就業規則に最低限記載すべき項目は以下のとおりです。

・時差通勤する場合の始業・終業時刻

・対象となる従業員

・申請方法

また、就業規則を制定、変更した場合には、就業規則変更届、意見書、変更後の就業規則を労働基準監督署に届ける必要があるので必ず対応しましょう。

時差通勤する場合の始業・終業時刻を定める

時差通勤のパターンはあらかじめ企業側で定めるのが一般的です。業務上の都合だけでなく、通院や介護、妊娠、育児など適用対象を具体的に想定し、いくつかのパターンを定める必要があります。

1日の労働時間が8時間、かつ週で40時間になるようであれば、ずらし方は自由です。実態に見合ったパターンを設定しましょう。ただし、勤務時間が22時〜5時にあたる場合には割増賃金を支払う必要があります。通常勤務を9時〜18時で設定している会社の場合、8時〜17時、10時〜19時で時差勤務枠を設けるパターンが多く見受けられます。

対象となる従業員を定める

時差通勤を全従業員に適用するか、従業員を一部に限定するかを規定します。限定する場合には、対象者と適用条件を規定しましょう。いきなり全従業員を対象にしてしまうと、業務に支障をきたす場合も想定されるため、まずは対象者や部署を限定するなど、自社の状況を見て判断することをおすすめします。

申請方法を定める

従業員に対して時差通勤を認める場合、具体的な届出や申請、承認のフローを整え、アナウンスする必要があります。例えば、前日までに上長に申請するというやり方が一般的です。事後申請を認めるなど申請方法を緩くしてしまうと、労務側で遅刻と見分けがつかなくなるだけでなく、規律が乱れる要因となるため、しっかりと規定することが大切です。

オフピーク通勤における勤怠管理の注意点

オフピーク通勤にも対応できる時差通勤を導入すると、さまざまな勤務パターンが発生するため、複雑化した勤怠を正確かつスムーズに管理しなければなりません。本章では、特に注意すべき3点について解説します。

・時間帯別の賃金計算を間違えないようにする

・従業員ごとの実労働時間の計算を間違えないようにする

・一斉休憩の適用を除外する

時間帯別の賃金計算を間違えないようにする

22時から5時の深夜時間帯を跨ぐ時差通勤は、賃金計算が複雑化し計算を誤る原因になるため、特別な理由がない限り避けるのが賢明です。

深夜時間帯の勤務は賃金計算のミス以外にも、従業員の負担増加や人件費の増加といったリスクもあります。また意外と盲点となるのが残業です。始業時間がこの時間帯にかかっていない場合でも、残業が発生することで深夜時間帯を跨ぐことが懸念されます。時期や部署によって残業が想定される場合には、始業時間の設定に注意しましょう。

従業員ごとの実労働時間の計算を間違えないようにする

時差通勤を許容する場合、勤務パターンを増やすほど勤怠管理が複雑化するため適切な管理が必要です。解決手段の1つとして就業管理システムとの連携を導入すれば、従業員、労務担当双方の負担とミスを軽減することができます。

一斉休憩の適用を除外する

時差通勤を導入することにより、一斉休憩ができないといったケースも考えられます。一斉休憩の適用除外自体は何ら問題ありませんが、その際には、労使協定を締結する手続きが必要です。労使協定を締結しないまま放置してしまうと、「休憩を取らせなかった」として労働基準法違反となる可能性があります。就業規則への規定と合わせて漏れなく対応しましょう。

まとめ

新型コロナウイルスの感染防止策を契機として始まったオフピーク通勤ですが、新たに専用定期券が開始されるなど

今後の通勤スタイルとして定着する動きを見せています。従業員のエンゲージメントを高める施策の1つとして取り入れてみてはいかがでしょうか。

本記事で紹介した鉄道各社のサービスは、従業員に時差通勤利用を促すきっかけになるでしょう。一方で、時差通勤の導入は労務側の管理を煩雑化させるため、管理体制やルールの整備が大切です。時差通勤を柔軟かつ効率的に導入するなら、勤怠管理システムの導入をおすすめします。

関連記事

- 従業員の出勤時のストレス軽減のためには、「時差通勤」と「フレックスタイム制」どちらを導入すべきでしょうか?

- 【オフィス・各種施設別】新型コロナウイルス感染対策の徹底に役立つサービスとは?

- テレワークを導入しましたが、在宅勤務になった従業員の交通費はどのように扱えばよいでしょうか?

時差出勤を導入するなら多様な働き方に対応可能な勤怠管理システムが必須!

-

業務改善ガイド 2021.10.18

-

業務改善ガイド 2021.08.26

-

業務改善ガイド 2022.11.28