業務改善ガイド

36協定における残業時間の上限は?ルールや超えた場合の罰則をわかりやすく解説

公開日時:2025.02.13 / 更新日時:2025.06.23

36協定の基本

36協定は、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業や、法定休日(1週間に少なくとも1回、4週間に4回以上)における労働を可能にする労使間の協定です。この協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、初めて残業や休日労働をさせることが可能になります。

締結に必要な当事者

使用者側(企業)と従業員の過半数を代表する者(労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は従業員の過半数代表者)との間で締結します。なお、過半数代表者は、管理監督者ではない者から民主的な手続きで選出する必要があります。

36協定を締結できない労働者

未成年(18歳未満)の労働者

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業や深夜労働(22時から翌日5時)、休日労働が禁止されています。

妊産婦の労働者

妊娠中や出産後1年以内の女性が請求した場合は、残業・休日労働・深夜労働を命じることはできません。

育児・介護を行う労働者

小学校就学前の子どもの養育や要介護状態の家族の介護を行う労働者から申し出があった場合は、月24時間、年150時間を超える残業をさせることができません。

管理監督者

労働基準法第41条で定める管理監督者は、経営者と一体的な立場で労働時間や勤務管理に関する裁量権を有し、労働条件の決定にも関与する立場にあります。そのため、労働基準法上の労働時間等に関する規定が適用除外となります。

36協定の適用除外となる業種

36協定の上限規制は原則としてすべての事業場に適用されます。現在は「新技術・新商品等の研究開発業務」が時間外労働の上限規制の適用外となっています。

ただし、新技術・新商品等の研究開発業務についても、以下の場合には医師による面接指導が義務付けられています。

- 1週間あたりの労働時間が40時間を超えた場合

- 月の時間外労働が100時間を超えた場合

36協定の上限は?

上限は原則月45時間・年360時間

36協定を締結した場合でも、残業時間には上限があります。労働基準法第36条ではその上限を原則として月45時間・年360時間と定めています。この時間は、法定労働時間を超えて労働させる時間の限度を示すものです。

残業時間の上限管理における実務のポイント

残業時間の適切な集計方法

残業時間の上限管理において、その起点となる法定労働時間の考え方を正しく理解することが重要です。変形労働時間制を採用している場合は、その期間における所定労働時間との関係で残業時間を算定する必要があります。

残業時間の月次管理と年次管理の両立

月45時間、年360時間という上限を遵守するためには、月次の管理と年次の管理を並行して行う必要があります。特に年度末に向けて残業時間が累積していく傾向にある企業では、半期ごとの残業時間の見直しを行うことで、年間の上限を超過するリスクを抑えます。

部門間での残業時間の調整

企業全体として36協定の上限を遵守するためには、部門間での残業時間の調整が重要です。特定の部門に残業が集中する傾向がある場合は、業務の再分配や人員配置の見直しを検討する必要があります。

36協定の上限をどうしても超えそうな場合は?

繁忙期のように臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付きの36協定を締結することで、月45時間を超える残業が可能になります。

特別条項が認められる「臨時的な特別の事情」とは

特別条項を適用できるのは、通常予見できない業務量の大幅な増加など、真に臨時的な対応が必要な場合に限られます。その際も、できる限り限度時間に近づけるよう努める必要があります。

なお、以下のような恒常的な理由では特別条項は認められません。

- 「業務の都合上必要な場合」という抽象的な理由

- 「業務上やむを得ない場合」という一般的な理由

- 人手不足による恒常的な長時間労働

- 常態的な繁忙による残業 など

特別条項を適用する際は、予見できない具体的な業務の増加理由を明記する必要があります。

また、特別条項にも以下の上限があり、これらを遵守しなければなりません。

年間の上限(720時間)

特別条項を適用しても、年間の時間外労働は720時間を超えることはできません。ただし、これは法律で定められた最大値であり、36協定で定めた上限がこれより低い場合は、その時間が上限となります。

月間の上限(100時間未満)

1か月の時間外労働と休日労働を合計した時間は100時間未満に収める必要があります。

複数月の平均(80時間以内)

時間外労働と休日労働の合計時間について、2か月から6か月の各期間の平均を計算し、すべての平均を月80時間以内に収めなければなりません。そのため、ある月の残業が多くなる場合は、その前後の月の残業時間を適切に調整し、複数月の平均が80時間を超えないよう管理する必要があります。

延長回数の制限(年6回まで)

月45時間を超えて残業時間を延長できるのは、年間で最大6回までです。つまり、残りの6か月は月45時間以内に収める必要があります。

36協定の上限に違反するとどうなる?

- 36協定を締結せずに残業をさせた場合

- 36協定を締結したが、労働基準監督署への届け出を怠った場合

- 特別条項で定めた上限(月100時間未満、年720時間以内、複数月平均80時間以内、月45時間超は年6回まで)に違反した場合

これらの違反に対しては、労働基準法第119条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

36協定の上限に関する注意点

厚生労働省の「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」では、以下8つの留意点がまとめられています。

時間外労働・休日労働は必要最小限に

時間外労働と休日労働は必要最小限にとどめるべきことを意識したうえで、36協定を締結する必要があります。

労働者の安全配慮を怠らない

36協定の範囲内であっても、使用者は労働者に対する安全配慮義務があります。特に、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意が必要です。

業務区分を細分化する

時間外労働・休日労働を行う業務は具体的に区分し、範囲を明確にする必要があります。例えば、製造工程ごとに労働時間管理を行っているにもかかわらず、それらを一括して「製造業務」とまとめるような場合は不適切です。

特別条項締結時も、限度時間にできる限り近づける

前述のとおり、臨時的な特別の事情がない限り、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。また、限度時間を超える場合も、できる限り限度時間に近づけるよう努める必要があります。

1か月未満で働く労働者については、時間外労働が目安時間を超えないようにする

1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、次の目安時間を超えないよう努める必要があります。

- 1週間:15時間

- 2週間:27時間

- 4週間:43時間

休日労働を抑制する

休日労働の日数・時間数はできる限り少なくするように努める必要があります。

労働者の健康・福祉を確保する

限度時間を超えて労働させる場合は、労働者の健康・福祉を確保するための措置を講じることが望ましいとされています。医師による面接指導、深夜業の回数制限、勤務間インターバルなどの措置が考えられます。

適用除外業務でも限度時間を考慮する

限度時間が適用除外とされている新技術・新商品等の研究開発業務についても限度時間を勘案し、労働者の健康・福祉を確保するよう努める必要があります。

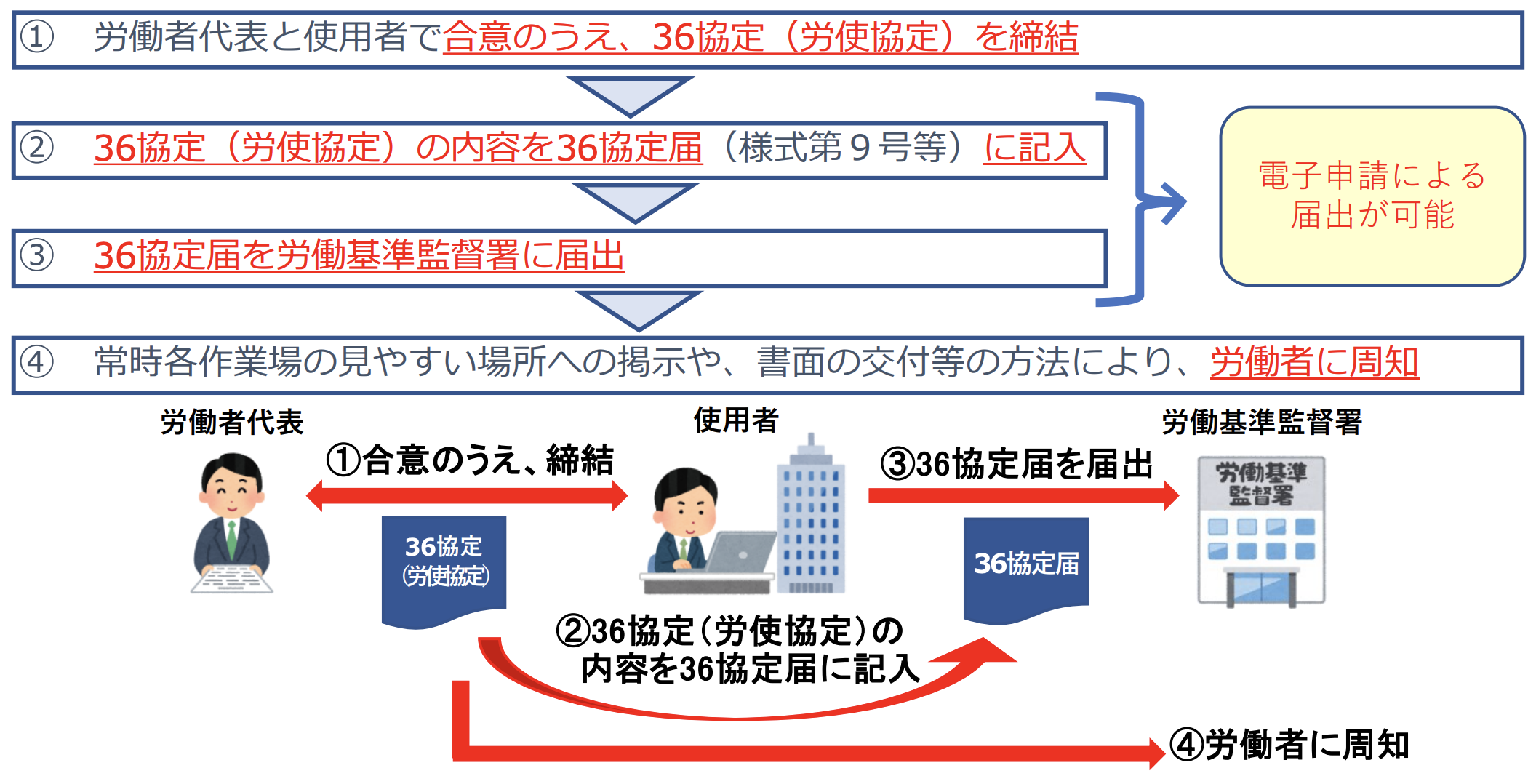

36協定の届け出の流れ

労使間で合意した36協定は、所定の様式(様式第9号、特別条項を定める場合は様式第9号の2)に必要事項を記入し、労働基準監督署に届け出ます。

詳しい申請方法については、以下の記事をご覧ください。

36協定の上限を超えないためのポイント

36協定の上限規制を遵守するためには、日々の労働時間を適切に管理し、長時間労働を未然に防ぐ体制づくりが欠かせません。ここでは、企業の人事担当者が36協定の上限を超えないために押さえておくべき実務的なポイントを解説します。デジタル化が進む昨今では、勤怠管理システムを活用した効率的な労働時間管理が主流となっています。自社に合った管理体制の構築に向けて、各項目を確認していきましょう。

労働時間の適切な把握

タイムカードやICカード、パソコンのログなど、客観的な記録に基づいて労働時間を把握することが重要です。

勤怠管理の基本については、以下の記事で詳しく解説しています。

長時間労働の予防

ツール導入による業務効率化、適切な人員の確保・配置など、長時間労働を未然に防ぐための施策を講じることが重要です。

長時間労働を防ぐ方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

勤務形態の見直し

労働時間を適切に管理するため、フレックスタイム制や変形労働時間制の導入を検討することが有効です。また、業務の繁閑に応じて交代制勤務を取り入れたり、勤務間インターバルを確保したりするなど、従業員の健康に配慮した勤務形態の整備を進めましょう。

それぞれの勤務形態について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

36協定における残業時間の上限規制は、働き方改革の重要な柱のひとつです。原則的な上限である月45時間・年360時間、特別条項を適用する場合の上限である年720時間などの規制を正しく理解し、適切な労務管理を行うことが重要です。自社の労務管理体制をいま一度見直し、コンプライアンスの徹底を図りましょう。

労働時間の適切な管理に役立つ勤怠管理システム

アマノでは、労働時間の管理や長時間労働の把握をサポートする勤怠管理システムを多数取りそろえています。業務の効率化や生産性の向上、働きやすい職場づくりのためにも、勤怠管理システムをぜひご活用ください。