業務改善ガイド

フレックスタイム制とは?メリット・デメリットや導入手順・注意点を解説

公開日時:2024.03.01 / 更新日時:2025.06.23

勤怠管理システムを活用すれば、フレックスタイム制においても効率良く、正確な勤怠管理が実現します。この記事では、フレックスタイム制の基本と導入するメリット・デメリット、導入における注意点などを紹介します。フレックスタイム制の導入を検討中の企業担当者は、ぜひ参考にしてください。

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、従業員が始業・終業の時間を決められる制度です。ただし、完全に自由というわけではなく、働く時間の総量を定めたうえで、従業員はその総量を充足するように働きます。労働時間は、「清算期間」といわれるフレックスタイム制を適用する区切りごとに定めます。

なお、清算期間内では1週間の平均労働時間が40時間以内という定めがあり、40時間を超過した場合には割増賃金、いわゆる残業代を支払う必要があります。また、休日も「所定休日」としてあらかじめ定める必要があり、休日に勤務すれば休日の割増賃金を支払わなければなりません。

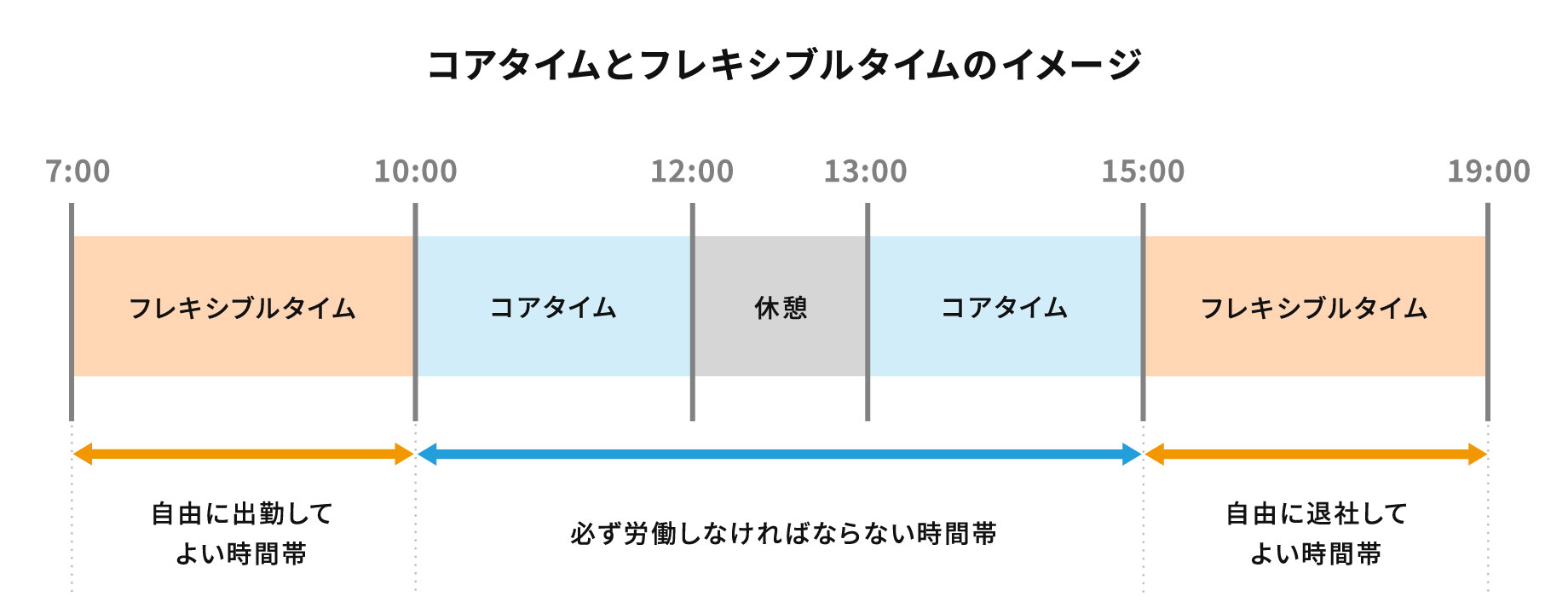

フレックスタイム制では、しばしば「コアタイム」という、原則として勤務しなければならない時間帯を定めるケースが多いです。ただし、コアタイムは制度上の義務ではありません。コアタイムに対して、従業員が出勤・退勤時間を自由に決められる時間帯を「フレキシブルタイム」といいます。

フレックスタイム制は、家事・育児や介護などのプライベートな予定と仕事のバランスをとりやすくする目的で導入されました。朝に出勤時間が集中するために発生する通勤ラッシュを緩和する目的もあります。

裁量労働制、変形労働制、スーパーフレックスタイム制との違い

裁量労働制は、労使間で決めた時間を労働時間とみなす制度です。勤務時間の実態に過不足があっても欠勤扱いにならず、また割増賃金も発生しません。

変形労働制とは、1週単位、1か月単位、年単位で、総労働時間枠の範囲内で、会社と従業員の間で取り決めた労働時間、出勤日で働く制度です。例えば、一時的な繁忙期に出勤日を増やして、閑散期に休日を振り替えるなど従業員の労働量を柔軟に調整できます。

スーパーフレックスタイム制は、フレックスタイム制のうち「コアタイム」を定めない勤務体系を指します。原則として完全に出勤・退勤のタイミングの判断を従業員にゆだねる制度です。スーパーフレックスタイム制度については、以下の記事もご参照ください。

フレックスタイム制における残業時間

フレックスタイム制では、清算期間を基準として残業時間を計算し、残業代を支払います。清算期間とは、フレックスタイム制のひとつの区切りとする期間で、労使間では清算期間内に何時間働くかを取り決めます。精算期間が1ヶ月を超える場合には、取り決めの内容にかかわらず、1週間の平均労働時間が50時間を超えた場合や、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた場合に残業とみなされます。清算期間の総残業時間に応じて、残業代を支払わなければなりません。

なお、清算期間の上限が3か月に延長されたため、3か月区切りで残業代を計算することができます。もちろん、通常の勤務体系と同様に月次での計測も可能です。

フレックスタイム制における勤務時間・残業時間の計算例

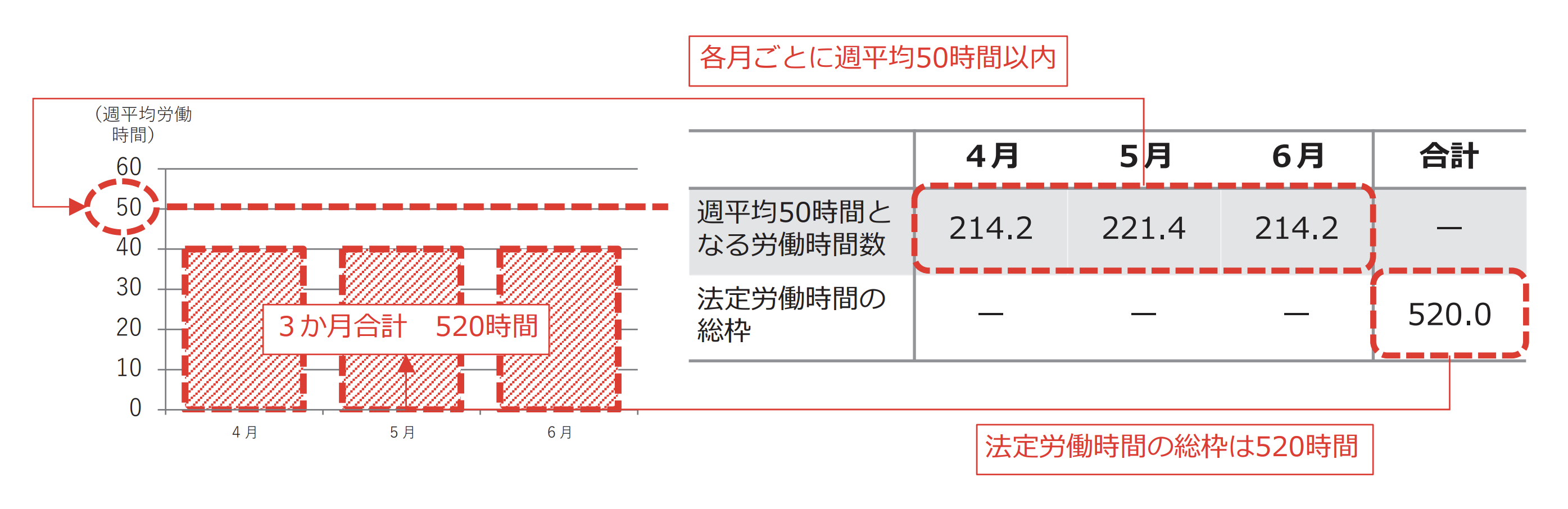

清算期間を3か月とした残業時間の計算例を紹介します。残業時間は、次の条件にあてはまる時間を指します。

1. 1か⽉ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

2. 1でカウントした時間を除き、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

4月~6月の実労働時間が次のとおりだったとします。

| 月 | 実労働時間 |

| 4月 | 220時間 |

| 5月 | 180時間 |

| 6月 | 140時間 |

まず、清算期間の法定労働時間を以下の式で計算します。

清算期間の法定労働時間=40時間(1週間の法定労働時間)×清算期間の暦日数÷7日

4月~6月は91日あるため、清算期間の法定労働時間は、40×91÷7=520時間です。

続いて、1週間の平均労働時間が50時間となる場合の月次労働時間を計算すると次のとおりとなります。

- 31日ある月:221.4時間

- 30日ある月:214.2時間

実労働時間のうち、週50時間を超える労働時間は次のとおりとなります。

| 月 | 1.実労働時間 | 2.週平均50時間となる 月間労働時間数 | 3.週平均50時間を超える 労働時間(①-②) |

| 4月 | 220時間 | 214.2時間 | 5.8時間 |

| 5月 | 180時間 | 221.4時間 | 0時間 |

| 6月 | 140時間 | 214.2時間 | 0時間 |

| 合計 | 540時間 | 5.8時間 |

5.8時間は、週平均50時間を超えた「4月の時間外労働」として、4月分賃金支払時に残業代を支払います。

さらに、実労働時間から上記の計算で時間外労働として認識ずみの「週平均50時間を超える労働時間」を除外した部分と法定労働時間(520時間)との差を時間外労働とします。

法定労働時間を超えたことによる時間外労働

=実労働時間(540時間) – 法定労働時間(520時間)- 認識ずみの時間外労働(5.8時間)

=14.2時間

この14.2時間は清算期間終了時に確定するため、清算期間の最終月である6月分賃金の支払い時に、時間外労働時間に対する残業代を支払います。

フレックスタイム制のメリット・デメリット

フレックスタイム制のメリット・デメリットを順番に紹介します。

メリット1.残業時間を減らせる

仕事内容によっては、日中ではなく夕方以降に仕事が発生するケースもあるでしょう。この場合、定時がある勤務体系では、日中は仕事を進められないにもかかわらず、夕方の業務により残業が発生します。フレックスタイム制を導入して、夕方の業務に向けて出社時間を遅くすることで、残業時間を減らせます。

メリット2.出退勤が快適になる

フレックスタイム制の導入により、交通機関が混み合う時間帯を避けて出社・退社がしやすくなります。都心部で働く場合、通勤ラッシュ時の混雑は従業員の大きなストレス要因です。フレックスタイム制で出退勤時間をずらすことにより、通勤のストレスを軽減できるでしょう。

メリット3.プライベートと両立しやすくなる

フレックスタイム制があれば、朝の子どもの送り迎えや夕方の家事対応を、仕事を続けながら進められます。従業員は、プライベートと仕事の双方で充実した生活を送れるでしょう。また、プライベートとの両立が困難で仕事を辞めざるをえなくなる従業員を減らせるため、企業にとってもメリットが大きいといえます。

デメリット1.労務管理がしにくくなる

「○時以降は残業」とはっきりしていないため、適切な労務管理が難しくなります。管理がおろそかになると、知らないうちに過重労働になっている、必要な労働時間を満たしていないといった事態につながるリスクがあります。

デメリット2.日中の急な対応がしにくくなる

自社がフレックスタイム制でも、取引先がそうでなければ、朝一番や日中などに連絡がくる可能性があります。そのようなときに担当者が勤務時間外であった場合、対処が難しくなるおそれがあるのです。

定時に必ず業務が発生する部署では、コアタイムの設定や、日中は必ず誰かをオフィスに配置する当番制の採用といった対策が必要です。ただし、対策をとりすぎると、フレックスタイム制本来の柔軟性が損なわれるので注意しましょう。

フレックスタイム制導入時の手順と注意点

フレックスタイム制の導入に際しては、以下のような手順で進めます。

労使協定の締結

労使協定で、フレックスタイム制の導入を取り決めるとともに、基本的なルールを定めます。

- 対象労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間

- 1日の労働時間

- コアタイム・フレキシブルタイムの設定(任意)

就業規則の改訂

労使協定の内容も踏まえて、フレックスタイム制を導入する旨と基本的なルールを就業規則に明記します。

従業員への説明・必要に応じて希望聴取

フレックスタイム制の導入について理解を得るべく、従業員に説明をします。導入背景や基本的なルールを浸透させましょう。また、フレックスタイム制の利用有無を従業員の判断にゆだねる場合には、従業員ごとに希望を聞く必要があります。

勤怠管理システムの導入

フレックスタイム制の導入により煩雑になる勤怠情報を、手計算で管理するのは容易ではありません。勤怠管理システムを導入し、フレックスタイム制のルールを登録しておけば、正確な管理が自動で実現します。

フレックスタイム制の運用には勤怠管理システムがおすすめ

勤怠管理システムは、主に次のような点においてメリットがあります。フレックスタイム制を導入する際には、勤怠管理システムの導入も検討しましょう。

- それぞれの出退勤時間を踏まえて自動で勤務時間・残業時間を計算

- アラート機能により意図せぬ過重労働や休日取得の不足などを予防

- 管理者や人事部など勤怠管理にかかわる従業員の負担軽減

- 従業員の入力ミスを防止、日々の打刻の手間を軽減

まとめ

フレックスタイム制を導入すれば、無駄な残業を削減できるとともに、従業員にはワークライフバランスの実現や、出退勤のストレス軽減といったメリットがあります。

一方で、労務管理が煩雑化するリスクがあるため、手間なく正確な労務管理を実現できる勤怠管理システムの導入が有効です。ぜひ自社にあった勤怠管理システムを導入したうえで、フレックスタイム制を取り入れて、従業員が働きやすい勤務体系を実現しましょう。

多様な働き方にも対応可能な勤怠管理システム

アマノの勤怠管理システム「TimePro VG」は、DXを通じた働き方改革を支援する勤怠管理システムです。フレックスタイム制と通常の勤務体系が混合する職場でも、自動で正確な勤怠管理を実現します。複雑さを増す法改正、労働人口減少、テレワークをはじめ多様化する働き方にも柔軟に対応が可能な機能が備わっています。