瓜阪 早貴 氏

中央大学法学部卒業。社会保険労務士。法律事務所で経験を積み2015年ドリームサポート社会保険労務士法人に入社。従業員の働きがいを高める職場づくりのサポートで顧問先を多数支援している。給与計算・各種手続きの正確さ・スピードに定評があり、IT・建設・飲食店・福祉施設等、様々な業種の顧問先を担当。また、毎月発行する弊社ニュースレターに連載コーナーをもつ他、各種パンフレット・各種冊子等への執筆を手掛け、弊社執筆チームを牽引するメンバーとして活躍している。近著『図解 社会保障オールガイド 最新版』(そらふブックス)監修。

働き方改革で義務化された「労働時間の客観的な把握」

1「サービス残業」対策から「健康管理」対策へ

2019年4月1日から始まった働き方改革。働き過ぎを防ぎながら、ワークライフバランスと多様で柔軟な働き方を実現するため、各種法律が改正されました。そのうちのひとつが労働安全衛生法。健康管理の観点から労働時間の客観的な把握が会社に義務づけられたのです。

これまでの労働時間把握の目的は「残業代を適正に支払うため」でした。労働時間を客観的に把握するための方法がガイドラインで示され、労働時間の記録や管理が求められていたのです。そして、法改正後における労働時間把握の目的は「健康管理」。残業代を適正に支払うことは大前提ですが、過重労働や過労死の防止が重視されています。なお、法改正により管理監督者や裁量労働適用者も労働時間を客観的に把握する対象者となったため、これまで労働時間を記録する習慣がなかった労働者にも理解を得られるような仕組みづくりや目的の共有が大切です。

2 労働時間の把握は「客観的な方法」で

それでは、労働時間の把握にあたり、具体的にはどのような方法が客観的といえるのでしょうか。原則は以下の通りです。

- タイムカードによる記録

- PCの使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録

- 会社の現認による記録

なお、例外としてやむを得ない場合は自己申告による労働時間把握も認められますが、様々な条件をクリアしないと認められないことや、会社の手間が多く発生することから、原則の方法が適切です。

労基署で指摘されるポイントは?

1「過重労働解消キャンペーン」

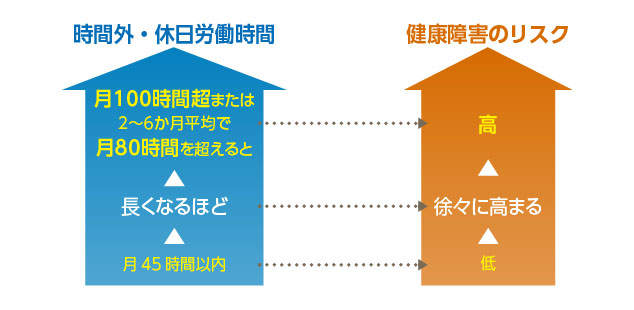

政府は毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と位置づけ、「過重労働解消キャンペーン」を実施しています。目的は①過重労働による健康障害の防止、②賃金不払い残業の解消です。具体的な取組のひとつは労基署による重点監督。長時間にわたる過重な労働は疲労が蓄積するだけではなく、メンタルヘルス不調者も出てくる可能性があります。以下の図表にある通り、残業が長くなるほど健康障害のリスクは高くなっていきます。

2 労基署がやってきた!一体何をみられるのか?

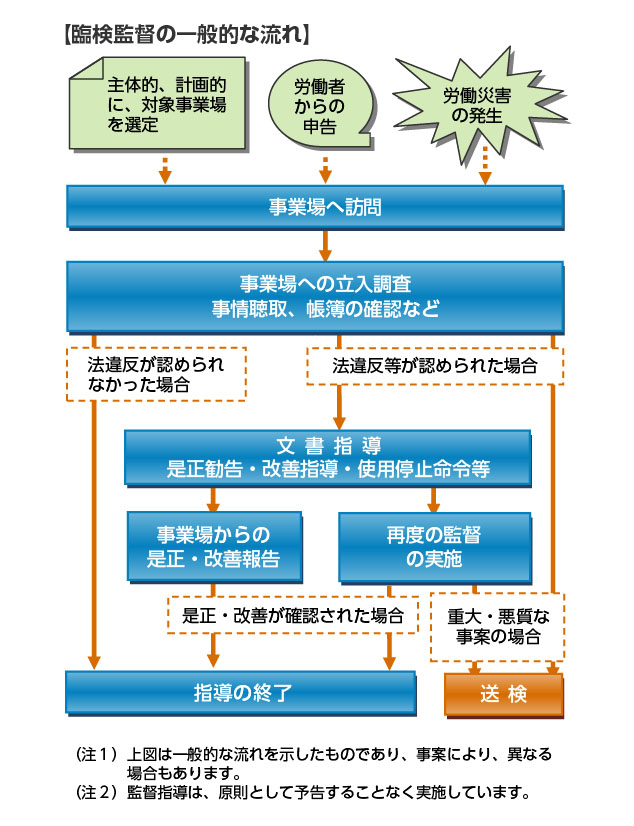

近年ブラック企業等の問題で労働者が労基署に駆け込む機会が増加していることから、労基署は労働者にとって遠い存在ではなくなりつつあります。また、会社にとっても「労基署がやってきた!」という状況は珍しくありません。労基署の調査は、①労基署が会社を呼び出すもの、②労基署が会社に立ち入るものがあります。②は臨検監督とよばれ、一般的な流れは以下の図表の通りです。

過重労働解消キャンペーン中、労基署が重点的に確認する事項は以下の通りです。これらはキャンペーン期間中に限らず、臨検監督の際も見られます。

- 時間外・休日労働が36協定の範囲内か

- 賃金不払い残業が行われていないか

- 不適切な労働時間管理が行われていないか

- 長時間労働者に対する健康確保措置の指導

3 労働時間の客観的な把握で「隠れ残業」にメスを

労基署の調査対象のひとつである労働時間の管理をおろそかにしていることで、時間外労働が36協定の範囲を超えていた、時間外労働が発生していたのに賃金が払われなかった、メンタルヘルス不調者がいた…という実態がつまびらかにされます。働き方改革のもと「残業はダメ、休まないとダメ」といったことだけにフォーカスして会社が労働者に呼びかけると、タイムカード等の記録をした後に残業する、家に仕事を持ち帰る、といったケースが出てくるでしょう。労基署は、タイムカード等の打刻記録と入退室記録やPCのログ記録との差異、残業時間の過少申告が常態化していないか等、労働時間の管理が適切に行われているかどうかを細かくチェックします。

労働時間の客観的な把握のために会社がやるべきこと

1 目的の共有

労働時間把握の目的は健康管理。この点を社内で共有しないと客観的な把握は難しいでしょう。タイムカード打刻後の残業や仕事の持ち帰りが起こってしまうのは、目的が共有されず「労働時間をいちいちカウントするなんて手間が増えるだけ」という考えも理由のひとつかもしれません。また、残業や休日労働を許可制にしている会社で「どうせ認められないから」と労働者が申請なしに残業しているケースは危険信号。労働者のモチベーションや生産性は下がる一方です。そのうえ、健康状態も悪くなってしまう可能性もあります。

2 運用方法の明確化

タイムカード等の打刻記録と入退室記録、PCのログ記録との間にかい離がある場合、上司がその理由を確認し、部下に指導することが必要となります。ガイドブックの作成や研修等も効果的です。また、タイムカード等の打刻ルールや打刻モレの場合の対応方法、管理監督者・裁量労働適用者も労働時間把握の対象者であることを就業規則で明示し、労働者への周知と確実な運用を徹底しましょう。そして、労働時間把握の目的とともに「どこからどこまでが労働時間なのか」といった労働時間の位置づけを会社全体で共有し、労働時間のずれについては、書面による本人の申請と上司の承認で補正をすることが必要です。

3 勤怠管理クラウドサービスの活用

繰り返しになりますが、労基署の調査ではタイムカード等の打刻記録と入退室記録等にかい離があるかどうかを細かくチェックし、かい離があった場合は労働の実態が優先となります。

かい離を防ぐ仕組みづくりとしては、勤怠管理クラウドサービスの導入が効果的です。現在はサービスが豊富に揃っていて、顔認証や位置情報の取得、打刻モレの確認機能等、不正を取り除くことが可能なソフトもあります。さらに、入退室時間を正確に記録できるソフトを導入すれば、労働時間の客観的な把握とともに、社内資料の持ち出しによる残業や許可のない人の入退室の排除等、セキュリティ面もカバーできます。自社にあったソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。