人事・労務の注目用語

育児休業

いくじきゅうぎょう

公開日時:2021.04.28 / 更新日時:2022.03.09

1986年に男女雇用機会均等法が施行され、国内では女性の社会進出が活発化しました。いわゆる共働き世帯の増加を背景に、仕事と家庭の両立を支援することを目的とした育児・介護休業法が1992年に施行されました。育児休業(育児休業制度)は、この法令によって定められた休業制度です。原則として1歳(最長2歳)までの子どもを養育する、一定の要件(※)を満たす労働者が取得できます。育児休業は1995年から義務化されており、労働者から申請があった場合、事業者は求めに応じて育児休業を取得させなければなりません。育児休業中に給与が支払われない、あるいは減額される場合には雇用保険から「育児休業給付金」が受け取れます。

※一定の要件:

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

②子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

③子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない

育児休業を延長できる特例の制度

育児休業は、原則として子どもが1歳に達するまでに1度取得できる休業制度です。制度の対象者は正規雇用・有期契約雇用(パート、派遣、契約社員)にかかわらず、同一の事業所で1年以上雇用されている、1歳未満の子どもを養育する労働者です。基本的な制度内容に加えて活用が可能な、育児休業を延長できる特例制度について解説します。

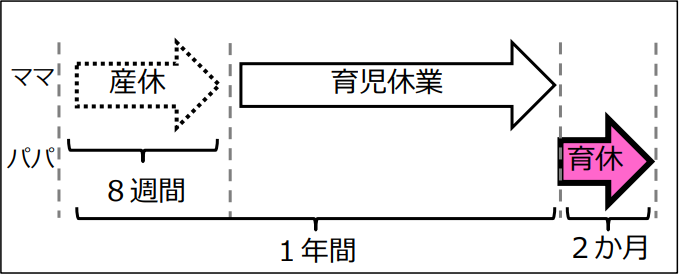

パパ休暇

パパ休暇とは、育児休業の原則を超えて、男性が2回育児休業を取得できる制度のことです。パパ(子どもの父親である男性従業員)の配偶者(子どもの母親である女性従業員)の出産後、8週間以内に育児休暇を取得した場合、父親は育児休暇を再取得できます。

2回目の育児休暇は、特別な事情がなくとも取得可能です。母親に負担がかかりやすい出産直後から、職場に復帰するまでの間に父親がパパ休暇を活用することで、夫婦間の子育てと仕事の両立がしやすくなります。

パパ休暇取得の要件

- 子どもの出生後8週間以内に育児休業を取得していること

- 子どもの出生後8週間以内に育児休業が終了していること

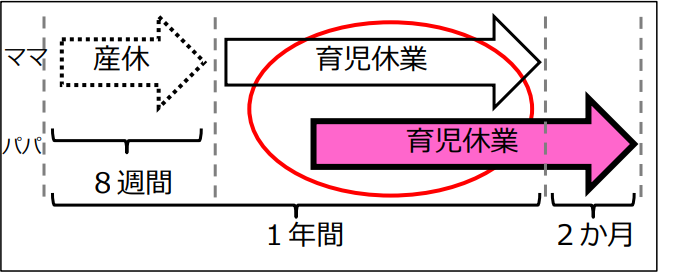

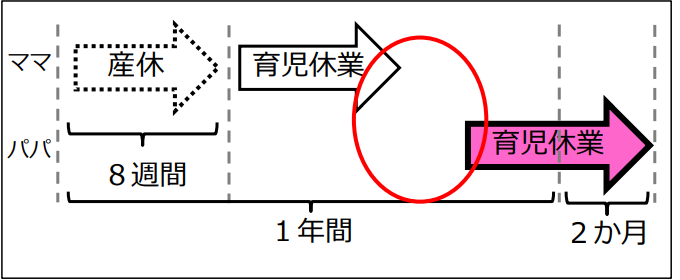

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスは、子どもを養育する両親がともに育児休業を取得する場合、育児休業の期間が原則を超えて、「子どもの年齢が1歳2か月に達するまで」に延長される制度です。

パパ・ママ育休プラスでは、両親が交代で育児休業を取得する方法も可能です。具体的には、母親が育児休業を取得し期間が終了した後に、父親が交代で育児休業を取得する方法です。例えば、子どもが1歳になる前日まで母親が育児休業を利用したのち、父親が1歳の誕生日から1歳2か月に達するまでの2か月間育児休業を利用するといった利用方法が考えられます。

このほかにも、父親と母親の育児休業の期間を重複させたり、母親の育児休業の期間が終了した数か月後に父親が育児休業を取得したりといった、特例の利用方法も可能です。

ただし、パパ・ママ育休プラスの「育児休業原則を超えた1歳2か月までの育児休業」を利用できるのは、母親・父親のいずれか1人だけです。母親が先に育児休業を取得し、そのあとに父親が育児休業を取得する場合、母親はパパ・ママ育休プラスの特例を利用できません。

パパ・ママ育休プラスの取得要件

- 配偶者が、子どもが1歳に達するまでに育児休業を取得していること

- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること

- 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

※1人あたりの育児休業を取得できる最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。

育児休業の円滑な取得・復帰のために

企業側は、従業員が円滑に育児休業を取得できるよう、育児休業の終了後はスムーズな職場復帰のための支援を行う必要があります。

厚生労働省は、育児休業の取得と職場への復帰にかかわる課題を解決するため、「育休復帰支援プラン」を策定するよう企業に推進しています。育児休業の取得と職場への復帰を支援する育休復帰支援プランの内容と導入の方法について説明します。

育休復帰支援プランの策定

厚生労働省は、労働者が育児休業の取得と育児休業後の職場への復帰をスムーズに行えるよう、企業が従業員の育休取得・職場復帰を支援する「育休復帰支援プラン」の策定と実施を推進しています。

育休復帰支援プランの策定によって、従業員は育休取得や職場復帰に関する不安を払拭でき、企業側にとっても職場のマネジメント改善に役立ちます。また、育休復帰支援プランの策定と実施を行う企業は、「両立支援等助成金」の対象になる場合があります。

このほかにも、厚生労働省は、中小企業でも従業員が円滑に育児休業を取得できるよう、中小企業向けの「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を公表しています。同マニュアルでは、育休復帰支援プランの具体的な策定方法や、育休復帰支援の方法についての詳細が記載されています。

マニュアルの中では自社の現況を踏まえつつプランを策定する方法として、次の3つのステップが紹介されています。

育休復帰支援プラン策定のステップ

- 制度の設計・導入・周知

- 制度対象者に対する支援

- 職場マネジメントとしての育休復帰支援プラン策定

厚労省委託事業による支援がある

厚生労働省の委託事業に「中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業」があり、企業は仕事と育児の専門家から従業員の育休復帰支援プランの策定のサポートを受けることができます。

この委託事業は株式会社パソナが委託・運営をしており、企業の人事・労務の経験者かつ、社会保険労務士や中小企業診断士、キャリアコンサルタント等の資格を有した「仕事と家庭の両立支援プランナー」が最大4回まで無料で企業を訪問して支援を行います。

プランナーからは職場環境の整備についてのアドバイスのほか、従業員の育児問題への対応方法や企業と従業員の実情を踏まえた育休復帰支援プランの提案等を受けることができます。

まとめ

育児休業の取得率は男女で大きな開きがあります。女性の育児休業取得率は2000年代半ばから80%台で推移しているのに対し、2018年時点の男性の育児休業取得率は約6%です。男女ともに仕事と育児を両立できるよう、厚生労働省は育児休業の取得率の向上を目指してたびたび法改正を行っており、企業側も改正に合わせて育児休業規則を変更していく必要があります。

育児休業規則を変更した場合、所轄の労働基準監督署長に届け出を行わなければなりません。これは就業規則本体と別規則に定めている場合でも同様です。育児休業規則を記載した後は、改正法に則った規則への変更と、変更後の届け出が必須です。