本記事では、勤怠管理システムにかかる費用の詳細を、オンプレミス型とクラウド型の比較を交えて詳しく、わかりやすく解説します。特に、勤怠管理システムの導入を検討されている情報システム部門や人事・労務部門の方々に、予算策定や費用対効果を判断する際の参考としていただければ幸いです。

勤怠管理システムとは

勤怠管理システムとは、従業員の出退勤時間、休憩時間、残業時間、休暇取得状況などを電子的に記録・管理するためのソフトウェアやサービスのことを指します。従来からある紙のタイムカードや、手入力が必要なエクセルシートと比べると、勤怠管理システムは格段に使いやすく正確です。

例えば、従業員がスマートフォンやICカードで簡単に打刻できるため、記入ミスや打刻忘れが減ります。また、管理者側も複雑な計算や集計作業から解放され、業務効率が大きく向上するでしょう。

さらには、打刻状況や休暇の申請状況などをタイムリーに把握できるため、労働基準法違反などの労務リスクを防ぎつつ、従業員の働き方を可視化し、職場環境を改善することにも役立ちます。

勤怠管理システムの導入を検討されている方は、以下の記事もぜひ参考にしてみてください。

勤怠管理システムの費用相場

勤怠管理システムを導入するうえで気になるのが、システム導入にかかる費用ではないでしょうか。勤怠管理システムの費用は、主に初期費用とランニングコストに分けられます。

- 初期費用:システムの導入や設定に関する費用

- ランニングコスト:月額利用料や保守費用など

勤怠管理システムの環境には大きく分けてオンプレミス型とクラウド型があり、初期費用とランニングコストは、この環境によって大きく異なります。

詳しくは後述しますが、オンプレミス型・クラウド型の特徴と費用相場を簡単にまとめると、以下のようになります。

オンプレミス型とクラウド型の特徴

| オンプレミス型 | クラウド型 | |

| 特徴 | 自社内にサーバーやネットワーク機器を設置し、システムを運用 | インターネットを通じて、外部のクラウド事業者が提供するリソースを利用 |

| メリット | 高度なセキュリティと自由なカスタマイズが可能 | 初期投資を抑え、迅速な導入が可能 |

| 初期費用 | 数十万~数百万円程度 | 〜数十万円程度 |

| ランニングコスト | 数十万円/月 程度 | 1ユーザーあたり数百円/月 程度 |

ただし、クラウド型は従量課金制の料金体系が多く、総額は利用人数により大きく異なります。単年ではクラウド型の方が安いことが多いですが、5年間の総額では必ずしもクラウド型が安いとは限りません。

5年総額の比較

利用人数(管理対象人数)が多くなるほど、オンプレミス型の方が総合的に安くなる傾向があります。以下は、PCやサーバーの維持費を含まない5年総額の比較です。

| オンプレミス型 | クラウド型 | |

| 管理対象人数 50人規模 | スタンドアロン運用(※1)で100万円程度 | 90万円程度 |

| 管理対象人数 100人規模 | スタンドアロン運用で100万円程度 Web運用(※2)で350万円程度 | 200万円程度 |

| 管理対象人数 500人規模 | スタンドアロン運用で200万円程度 Web運用で600万円程度 | 900万円程度 |

この方式では、1台のPCで運用することを想定しています。従業員の残業や休暇などの申請は紙で受け取り、人事担当者が一件ずつシステムに入力する形です。

2:Web運用

この方式は、サーバーを設置し、従業員が直接システム上で各種申請をする方式です。目安の費用には、サーバーのOS、データベース(SQL)のライセンス費用、そしてシステム構築費も含まれています。

ただし、実際の費用は企業の機能要件や導入方法によって大きく変動する可能性があります。詳しくは以下の資料も参考にしてみてください。

オンプレミス型勤怠管理システムの費用

ここからは、オンプレミス型・クラウド型それぞれについて、具体的にどのような費用がかかるのかを解説していきます。

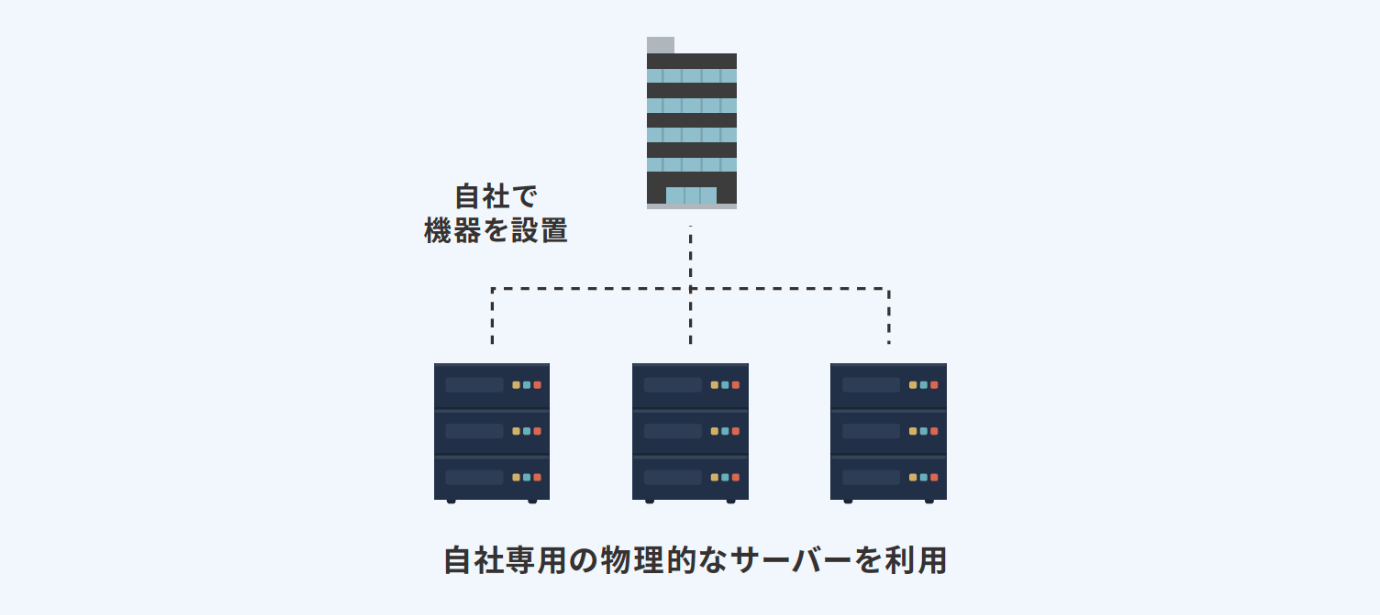

オンプレミス型の特徴

オンプレミス型は、自社でサーバーを用意し、システムを運用する形態です。自社専用の環境を構築するため初期費用は高くなる傾向がありますが、5年間の総額ではクラウド型より安くなる傾向にあります。企業独自の機能要件に応じた複雑なカスタマイズもできるため、長期的に見て費用対効果が高い形態です。

オンプレミス型勤怠管理システムの費用の内訳

具体的には以下のような費用が発生します。

初期費用

システム稼働に必要な環境整備が主な費用となります。これには、サーバーの購入やネットワーク環境の構築費用、セキュリティソフトやデータベースソフトなどの各種ソフトウェアの導入費用が含まれます。

ランニングコスト

運用開始後は、定期的な機器のメンテナンスや更新にかかる費用が発生します。一般的に、サーバーやPC、OSは5年程度を目安に更新が必要です。また、日々の電力消費量なども考慮する必要があります。

ただし、アプリケーションのランニングコストは保守費用が中心で、クラウド型と比べると総合的なコストは抑えられる傾向にあります。1台のPCでスタンドアロン運用を行う場合は、さらにランニングコストを低く抑えられます。

初期費用・ランニングコストを含む5年間の総額では、スタンドアロン運用(1台のPCで運用)の場合、50人〜100人規模の企業では100万円程度、500人規模の企業では200万円程度となることが多いです。

一方、ウェブ運用(サーバーを設置し従業員が直接システムにアクセス)の場合、100人規模で350万円程度、500人規模で600万円程度となる傾向にあります。

クラウド型勤怠管理システムの費用

続いて、クラウド型の費用の詳細を解説します。

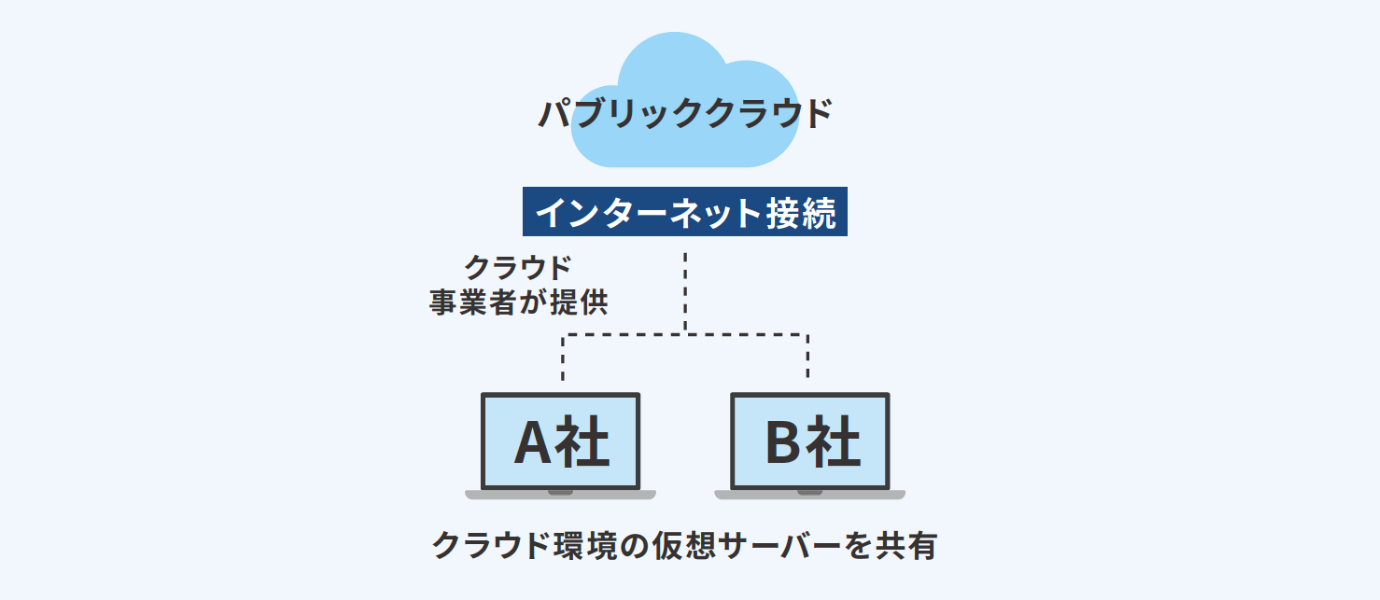

クラウド型の特徴

クラウド型(パブリッククラウド型)は、インターネットを通じてサービスを利用する形態です。初期費用を抑えられる一方、ランニングコストは利用人数により高くなる場合があります。

クラウド型勤怠管理システムの費用の内訳

具体的には以下のような費用が発生します。

初期費用

クラウド型の大きな特徴は、自社でのサーバー設置やネットワーク構築が不要なため、初期投資を大幅に抑えられることです。多くのサービスでは、アプリケーションの導入費用も低く設定されています。

ランニングコスト

運用費用は通常、アプリケーションの利用料と環境利用料が含まれた形で請求されます。多くのサービスでは、従業員1人あたり月額数百円程度の従量課金制を採用しています。

しかしこの方式では、利用規模が拡大するにつれて総コストも比例して増加します。そのため長期的な視点で見ると、オンプレミス型にかかる費用を上回る場合があります。

初期費用・ランニングコストを含む5年間の総額では、50人規模の企業では90万円程度、100人規模で200万円程度、500人規模になると900万円程度となることが多いです。

オンプレミス型とクラウド型の違いには費用面以外でもさまざまな違いがあります。詳しい情報は以下の資料で解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

勤怠管理システムの費用対効果

勤怠管理システムの費用を比較する際は、ここまでご紹介してきたように、初期費用だけでなく、一般的に5年間の総額を基準とした長期的なランニングコストも含めて総合的に評価することが大切です。

ただし、初期費用やランニングコストだけ考えれば良いというわけではありません。勤怠管理システムの導入によって得られるさまざまな効果を考慮し、費用対効果を検証することが大切です。業務効率化、労務環境の改善など、導入によって得られる効果を評価しましょう。

導入前後で勤怠管理システムの費用対効果を評価する際は、以下のような点に注目します。

業務効率化

- 勤怠データの集計・管理に要する人数がどのくらい減ったか

- 集計業務の工数がどれだけ削減されたか

- エラーやミスの発生件数がどの程度減少したか

労働環境の改善

- 有給休暇取得率がどの程度向上したか

- 残業時間が全体的にどれだけ削減されたか

費用以上の効果が期待できれば、投資する価値があるといえます。

勤怠管理システムのタイプ別費用比較

それでは、実際に勤怠管理システムの費用を比較していきましょう。

勤怠管理システムは、その機能や導入方法によって、大きく4つのタイプに分類できます。「SE設定型」はベンダーのSE(システムエンジニア)が初期設定することを前提としたシステムです。対して「ユーザー設定型」は、導入企業側が自身で初期設定をするシステムです。

両者の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ここから、各タイプの特徴と費用面での違いを比較していきます。実際に各社のシステムを比較する際は、これらの特徴と照らし合わせながら検討することをおすすめします。

| 機能レベル | カスタマイズ性 | 導入期間 | 相対的な費用 | |

| SE設定型1 | 高 | 高 | 半年~1年 | 最も高い |

| SE設定型2 | 中 | 中 | 2~3カ月 | 高い |

| ユーザー設定型1 | 中 | 低 | 1~2カ月 | 低い |

| ユーザー設定型2 | 低 | なし | 即時 | 最も低い |

SE設定型1(最高機能・高いカスタマイズ性を持つもの)

標準機能が豊富で、かつ、標準機能の範囲を超えた独自機能の開発が柔軟にできるような勤怠管理システムは、費用が最も高額になります。

導入期間は標準で半年、長くて1年程度かかりますが、SEが全面的にサポートするため、要件定義から設計・構築、テスト運用、操作指導まで手厚いサポートが受けられるのがメリットといえるでしょう。導入後の設定変更もSEに任せられ、安心して利用できます。

大企業や複雑な管理、独自の管理を行いたい企業におすすめです。

SE設定型2(中程度の機能・カスタマイズ制限あり)

標準機能のレベルが中程度の勤怠管理システムは、メーカーのSEに設定を任せ、比較的複雑な仕様にも対応できるものであっても、SE設定型1よりは費用を抑えられます。

このタイプでは、標準機能の範囲を超えた独自機能の開発はできません。ただし導入期間は2〜3カ月程度と、SE設定型1より短くなります。比較的導入時の負担は軽く、導入後のサポートも充実していることが多いです。

ユーザー設定型1(中程度の機能・ユーザー自身で設定)

ユーザー自身で設定を行う場合は、SE設定型に比べ導入時の負担が重くなりますが、費用は抑えられます。ユーザー設定型2に比べると設定項目が多いため、設定代行を依頼できるサービスもあります。その場合、初期費用はSE設定型2と同等、もしくはそれ以上となる可能性があります。

ただし、現在の運用の見直しや課題の整理、システムの設計・構築、テスト運用など、すべて自社で対応する場合は、導入までに1〜2カ月程度が必要です。導入後の設定変更も自社で行うため、設定の経緯を記録するなど、属人化を防ぐ工夫が必要でしょう。

ユーザー設定型2(基本機能のみ・ユーザー自身で設定)

ユーザー設定型のうち、打刻機能といった基本的な標準機能のみを持つようなサービスであれば、費用が最も安価です。

設定作業の負担も軽く、即時に利用を始められます。ただし、カスタマイズはほとんどできず、使える機能は限られています。

小規模な企業や、シンプルな勤怠管理で十分だという企業には適しているでしょう。

費用だけではない!勤怠管理システム導入時のチェックポイント

また、勤怠管理システムを比較・導入する際は、費用以外にも確認すべきポイントがあります。

自社の目的にあった機能があるか

勤怠管理システムの機能は多岐にわたるため、自社の課題解決に必要な機能を優先的に検討しましょう。その際、確認の粒度に注意しましょう。例えば、打刻や申請漏れのアラート機能を必要とする場合、以下のように複数の確認ポイントがあります。単にアラート機能の有無を確認するだけでなく、現在の運用方法に合わせた対応が可能かチェックしましょう。

- アラートメニューはどのように表示されるか

- メール通知に対応しているか

- 複合的な条件のアラート設定が可能か

- 任意のメッセージを設定できるか

- アラートから必要な処理を実行できるか

従業員にとって使いやすいか

勤怠管理システムがいくら優れていても、従業員が使いこなせなければ意味がありません。多くのサービスが提供しているデモンストレーションや無料トライアル期間を活用することで、実際の使用感や機能の適合性を事前に確認できます。操作の簡便さや、モバイル対応の有無などをチェックしましょう。

サポート体制が充実しているか

導入時のサポート内容はもちろん、運用中のトラブル対応や法改正への対応など、長期的なサポート体制も確認しておくのが安心です。有料・無料サポートの範囲を把握しておきましょう。

勤怠管理システムのサポートについては、以下の記事で詳しく解説しています。

ほかのシステムと連携できるか

給与計算システムや人事システムなど、既存のシステムとの連携が可能かどうかを確認することで、導入後のさらなる業務効率化につながります。APIは提供されているか、データエクスポート機能があるかといった連携方法や、連携できるシステムの種類を確認できると良いでしょう。

給与計算システムと勤怠システムの連携については、以下の記事で詳しく解説しています。

また、勤怠管理システムの選び方や導入時の注意点についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

勤怠管理システムの導入を検討する際、費用は重要な判断要素のひとつとなります。初期費用とランニングコストのバランスは適切か、自社の規模に適した料金体系かなど、多角的な視点から費用を検討することが重要です。

オンプレミス型とクラウド型では費用構造が大きく異なるため、長期的な視点でトータルコストを比較しましょう。また、比較する際は単に安い勤怠管理システムを選ぶのではなく、SE設定型かユーザー設定型かなど、標準機能の範囲や導入時の負担も十分に考慮する必要があります。

適切な勤怠管理システムを選択し導入することで、長期的には大きなコスト削減と業務改善につながります。本記事で解説した費用の内訳やチェックポイントを参考に、自社に最適な勤怠管理システムを見つけ、費用対効果を高めていきましょう。

オンプレミス・クラウドから選べる柔軟な勤怠管理システム

アマノの勤怠管理システム「TimePro-VG」は、90年の実績・ノウハウを集結させて、使いやすい操作性と高い機能性を兼ね備えたシステムです。オンプレミス型からクラウド型まで、ご予算や機能要件に合わせた3つのプランをご用意しています。

気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。詳細な資料やデモのご依頼も承っております。