企業が知っておきたい労務トラブルの実態や対策をマンガで解説

元労働基準監督官 × 労働問題専門弁護士

専門家対談コラム

-

篠原宏治 先生

篠原宏治 先生

特定社会保険労務士 / 元労働基準監督官

しのはら労働コンサルタント代表

労働基準監督官として大阪府と北海道の労働基準監督署に勤務し、賃金不払い、サービス残業、解雇、長時間労働などの労働問題に関する多数の相談対応、監督指導(臨検)、強制捜査などに携わる。日本年金機構、社会保険労務士法人での勤務を経たのち、2016年2月にしのはら労働コンサルタントを独立開業。めざましテレビ、日本経済新聞など、テレビ・新聞・雑誌・専門誌への出演・掲載実績多数。

-

村上元茂 先生

村上元茂 先生

労働問題専門弁護士

法律事務所マネジメントコンシェルジュ 代表弁護士

使用者のみを依頼者とし、人事・労務問題を主として取り扱い、問題社員対応、労務紛争防止及び発生した労務紛争解決に注力する。労務監査により人事労務の紛争リスクを分析したうえ、継続的に改善と実行の提案をすることにより、企業における労務紛争発生リスクを低減することを得意とする。社会保険労務士法人clarityの代表も務めており、弁護士・社労士両視点からの労務トラブルに対する対策支援が可能。

SPECIAL COLUMN

労基署・裁判所は

それぞれ何を見るのか

第4回

グレーゾーンの労務管理

─ 休憩時間・パワハラ・解雇の法的判断と実務指針

#パワハラ#解雇#休憩

2025.11.05

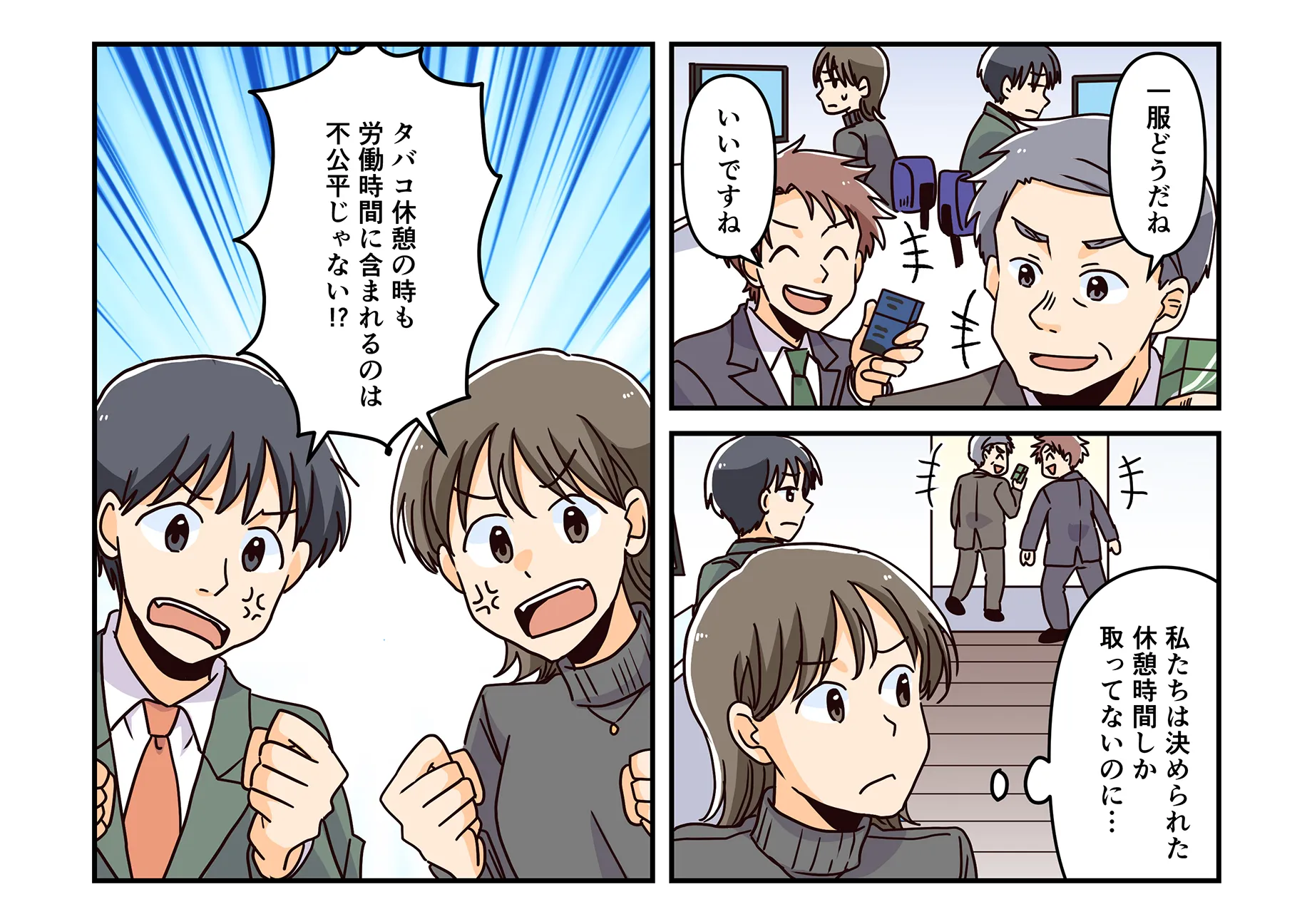

休憩時間中の業務継続、タバコ休憩を巡る不公平感、パワハラの判断基準など、日々の労務管理には判断の難しい「グレーゾーン」が数多く存在します。労働基準監督署の監督指導や裁判所の判断においても、ケースバイケースで結論が分かれることがあります。

そこで今回は、休憩・休暇管理の実務から、パワハラや解雇の法的判断まで、元労働基準監督官と労働問題専門弁護士が、それぞれの立場から詳しく解説します。

企業の人事担当者が知っておくべき判断基準や、トラブルを未然に防ぐためのポイントを、最新の裁判例も交えながら紹介していきます。

過去3回の記事はこちらからご確認ください。

第1回「内部告発(タレコミ)や是正勧告の実態!労基署・裁判所が調査するポイントや企業への影響とは」

第2回「書類送検や裁判の実態!企業や個人が負う法的責任とリスク」

第3回「自社の勤怠管理は正しい?残業代の端数処理や勝手な残業への対応法、名ばかり管理職の実態とは」

この記事の資料ダウンロードはこちらから

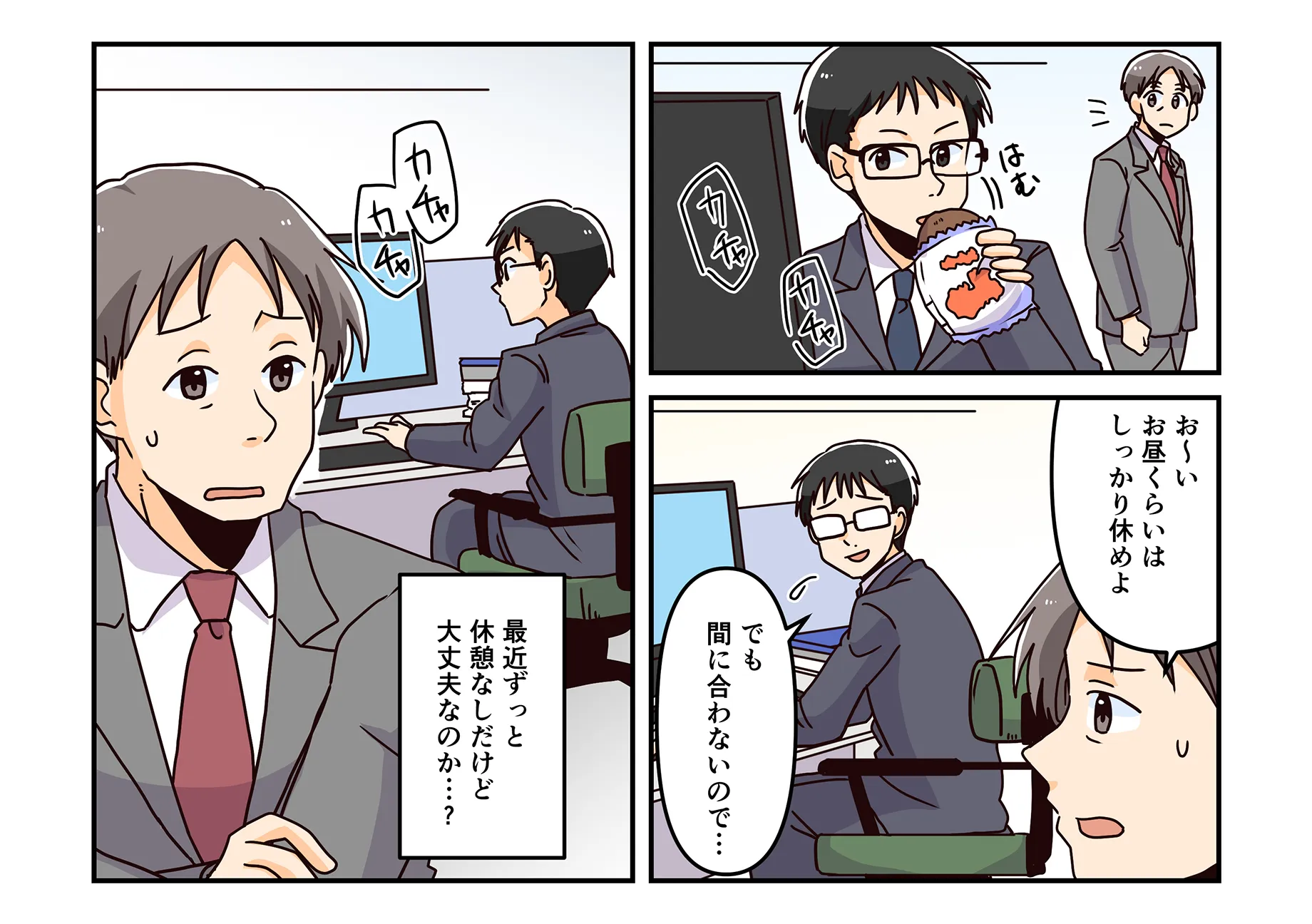

Q21. 「昼休憩の時間帯にも仕事をしている従業員がいる」という話をよく聞きます。これを放置すると、どのようなリスクがあるのでしょうか?

篠原先生:昼休憩の問題については、従業員が自主的に行っているケースと、企業から電話当番などを命じられている(手待ち時間化している)ケースに分かれるかと思います。現状では、休憩時間までタイムカード等で把握することは義務づけられていないため、臨検監督でもなかなか違反が見つかりにくいもののひとつではあります。

しかし労働者から労基署に寄せられる相談では、休憩時間に関する相談が非常に多いです。「休憩中もお昼ご飯は事務所で食べていないとダメ」「職場を離れたら怒られる」というように、休憩時間が事実上は手待ち時間化しているケースが多く見られます。そこで、こうした相談を受けて臨検監督を実施するわけですが、その際は休憩時間だけでなくほかの労働条件も調査対象になります。相談があった場合、そうした周辺調査のきっかけになり得ることも企業は理解しておく必要があるかと思います。

また、IT関係の企業などでよく見られるのが、残業時間帯に休憩時間を設けて、その時間を一律で残業時間から引くケースです。昼休憩については、その時間に働いてた事実が確認できない限りは「一律で取得している」とみなせる場合が多いのですが、残業中の休憩については、実際に取れているかどうか疑わしいことが多いです。このようなケースでは「本当に休憩が取れているか確認し、取れていなければ残業代を支払うように」と指導をすることがよくあります。

村上先生:未払い残業代請求訴訟や長時間労働に基づく健康被害の裁判において、「休憩が一切取れていなかった」という主張は本当に多いと思います。始業・終業時刻と違って休憩時間は打刻されないケースがほとんどなので、企業も労働者も立証に困ることが多い印象です。

企業はもちろん「休憩は取られていた」と主張しますが、過去の全労働日にわたって休憩を取れていたことを立証するのはかなり難しいわけです。ですので企業としてできることは、「休憩を取るように指導していたこと」、また「休憩を取れる体制を整えていたこと」を証明していくことになります。

一方、労働者からは、「休憩時間中も実は働いていた」という証拠が提出されることが多いです。たとえば運送業であれば、休憩時間中にトラックが動いていた記録が出てきたり、オフィスワーカーでもその時間帯に業務をしていた証拠が提示されたりします。

ですので、休憩時間にしっかりと休憩を取るよう指導していたことはもちろん、休憩を取れる体制を整えていたことも含めて、きちんと証拠化しておくことが重要です。これが「休憩が取れなかった」という予期せぬ主張や、それに伴う賃金請求を防ぐために肝要だと思います。

Q22. 近年、喫煙者のタバコ休憩が、非喫煙者との公平性の観点から問題となっています。タバコ休憩を労働時間から除外するといった対応も考えられますが、労務トラブルを防ぐにはどのような対応が望ましいでしょうか?

篠原先生:タバコ休憩については、たしかに喫煙者と非喫煙者の間で不公平感がよく出たりしますが、労基署として口を出すような問題ではないですね。その企業がタバコ休憩を認めるべきかは、企業の施策に関する性格的な話になってくるので、それをどうこう言うことにはならないのかなと。

ただし、このタバコ休憩を労働時間から引くのであれば、本当に働いていない時間であることの確認が必要です。「毎日これくらい取っているようなので一律10分引いています」といった大雑把な説明では、労働時間管理として不適切だとして指導が必要になってきます。実際に何時から何時までタバコ休憩で離席していたのか、やはり客観的に証明できる記録をきちんと取っておく必要があります。

村上先生:タバコ休憩は、労働時間の定義である「使用者の指揮命令監督下に置かれている時間」には当たりませんので、明らかに労働時間ではないという扱いになります。

ある資料では「タバコを1本を吸いに行くと1回7~9分程度の離席をする」と言われており、それが1日10回あるとすれば計70分の離席、つまり非喫煙者に比べて休憩時間が1時間以上多くなると思います。しかし、企業がタバコ休憩が多い従業員に対し「タバコ休憩分の時間を控除する」と主張しても、裁判所がそれを認めることはほぼないでしょう。そもそも、1回1回の離席を記録すること、そしてその離席がタバコを吸うためであったことの立証は難しいためです。

ですので企業の対策としては、就業時間内のタバコ休憩を一切禁止するか、仮にタバコ休憩を許可するのであれば、喫煙者・非喫煙者間の不公平感は受容するという選択になってくるかと思います。

また、未払い残業代請求訴訟や長時間労働に基づく健康被害の裁判などで、企業の反論として「タバコ休憩で抜けた時間分を残業で埋め合わせているだけ」といった主張が出てくることがありますが、裁判所はそのような主張は一切受け入れません。「日中の離席が多い分、終業時間を先延ばしにして良い」という発想は避けるべきです。

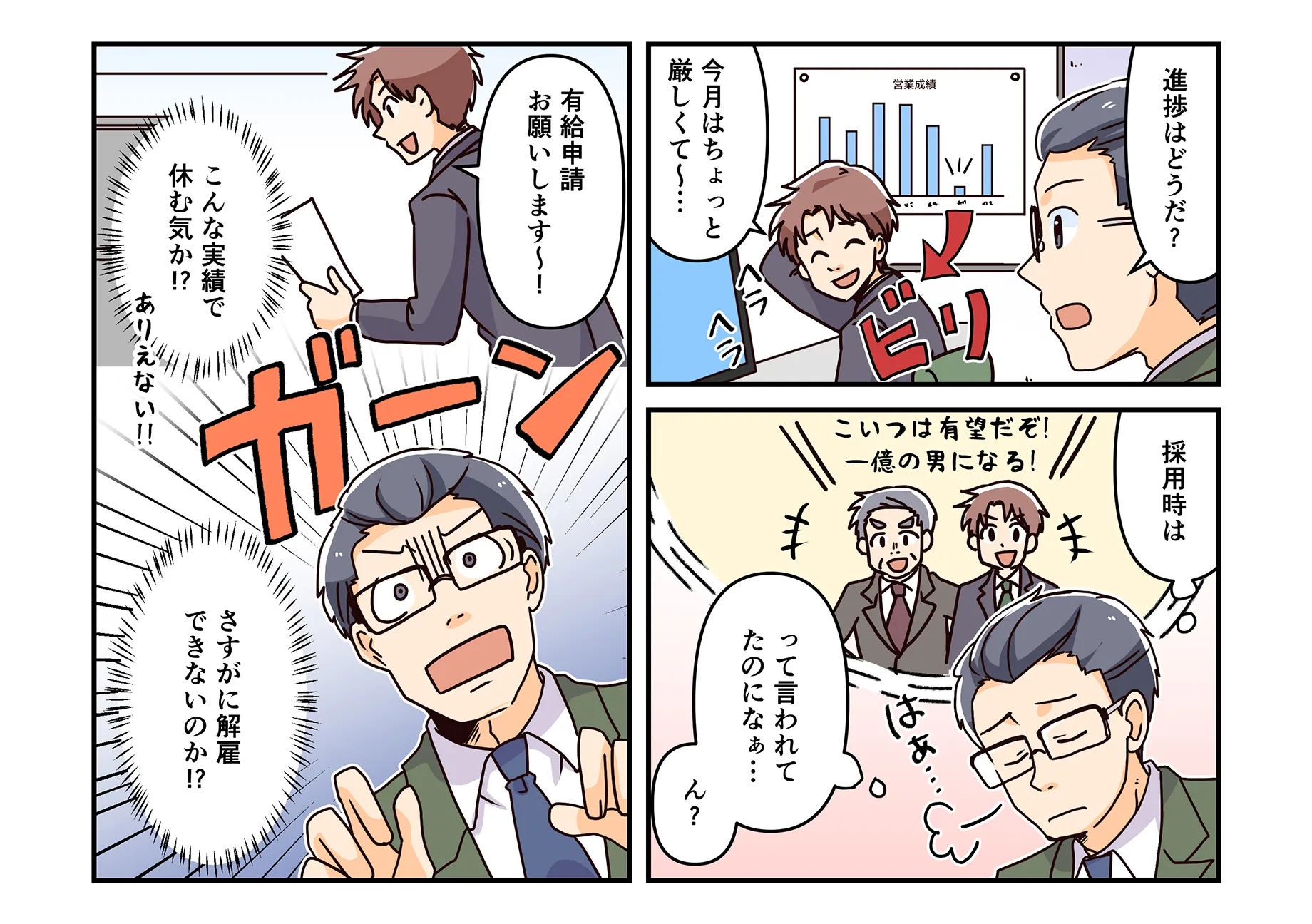

次は有給休暇に関する話題です。

Q23. 年次有給休暇の年5日取得が義務化されて5年になります。罰則は「従業員1人あたり30万円以下」と厳しいものですが、実際に科せられたケースはあるのでしょうか?

篠原先生:2023年5月、実際に茨城県で5日取得義務違反で書類送検された事案がありました。この違反の発覚は労働者からの申告だったようですが、この5日取得の義務化により、労基署としては年次有給休暇の違反を指摘しやすい状況となりました。

というのも、以前は年次有給休暇は労働者の申請があって初めて与えるものだったので、取得していない場合でも「本人から請求がなかっただけかもしれない」と、判断のしづらい状況でした。しかしこの法改正によって、たとえ労働者の請求がなかったとしても、少なくとも年5日与えなければならなくなりました。ですので、労基署が企業を訪れて記録を見て、年5日取得できていない人がいればそれだけで指導対象となるわけです。そのような背景から、この年次有給休暇の指導は、現在労基署が力を入れて取り組んでいる項目のひとつとなっています。

実際、年次有給休暇の2021年の指導件数は前年の約3倍の9700件ほどで、これは年5日取得義務が始まって労基署が指導しやすくなったことが大きな影響かと思います。国が年次有給休暇の取得率向上を国策として掲げていることもあるため、今後も労基署の調査があれば必ずチェックされる項目だと思っていただいて良いでしょう。

「有給休暇が取りにくい」「残業指示が多すぎる」といった問題には、ときに職場でのパワーハラスメントも関連しているのではないかと思います。

Q24. 労基署や裁判所は、パワハラ問題にも介入することがあるのでしょうか?

篠原先生:労基署が行うのは主に「企業の労働条件が最低基準を満たしているかどうか」という観点からの監督指導ですので、パワハラのような企業と従業員の内部的な問題は、基本的には指導対象外となります。パワハラ問題に関して、何らかの解決を図る形でかかわることはありません。

ただし、たとえばパワハラが原因でうつ病を発症し、労災認定を求めているような場合にはパワハラの有無を調査することがあり得ます。とはいえこれはあくまで労災認定のための調査であって、やはりパワハラ問題自体の解決を図ろうとするものではないですね。

パワハラの相談窓口は、各都道府県労働局に設置されている「雇用環境・均等室」です。なお、労基署は労働局の相談窓口の出先機関としての役割も担っています。相談対応の担当者もいますので、労働局に行っていただくのも、労基署に来ていただくのも、どちらでも基本的には問題ありません。

村上先生:パワハラについては、このように労基署が何か是正指導をするといったことがないため、逆に考えると、いきなり裁判紛争に発展しやすい類型の事案だと言えます。基本的には民事上の違法行為・不法行為の類型として扱われ、裁判での判断になりやすいです。

Q25. 「実際にどこからパワハラになるのか」という基準を明確にするのは難しいかと思いますが、どのような点がポイントになるのでしょうか?

村上先生:実際パワハラについて、「どこからどこまでがパワハラなのか」、「正当な業務命令との境界線はどこにあるのか」という相談は非常に多いところです。裁判所は、パワハラに関して大きく2つの観点から判断します。1つは「行為の目的」で、もう1つは「手段の相当性」です。

まず目的について、多くは上司が部下に指導する名目で問題となる行動を取るわけですが、その行動が本当に指導・教育目的なのか、それとも単なるいじめや嫌がらせが目的なのかを見ます。目的が指導・教育でない(単なるいじめや嫌がらせである)と判断されれば、ただちにパワハラと認定されます。

次に手段について、目的はたしかに指導・教育であっても、その手段が行き過ぎている場合にパワハラの原因となります。特に以下のような行為は、基本的にパワハラと認定されやすい傾向にあります。

- 暴行や物を投げつけるなど、物理的に相手に脅威を感じさせる行為

- 業務と関係のない身体的特徴や家族のことなど、人格を非難する発言

- 「課長失格」、「部長にもなったのにできないのか」など、職位に関連づけた侮辱的な発言

やはり部下に注意・指導する際は、あくまで問題となった行動に着目して改善を求めていくことが重要です。

続いては解雇の問題です。

Q26. 仮に、営業職で採用時は「年間売り上げ1億円」を期待されながらも実績はほぼゼロ。そのうえ残業が多く、有給休暇もしっかり取得する従業員がいたとします。ここまでのローパフォーマーともなれば、解雇できるのでしょうか?

村上先生:この事案については、いま伺った情報だけでは解雇は難しいと考えられます。解雇が有効か否かは労働契約法に規定があり、解雇権の濫用にあたらないか、その解雇が相当であるか判断がなされます。ただこの判断について、裁判所は一般の方の感覚よりもかなり厳しい判断をする傾向にあります。企業経営者が「これくらいなら解雇してもいいだろう」と考えるレベルと、裁判所が考える解雇の基準には非常に大きな開きがあり、そう簡単には解雇できません。

特に能力不足を理由とする解雇は厳しく見られます。裁判所の基本的な発想として、「パフォーマンスの低さについては企業が注意・指導を重ね、改善を促すことでなんとか戦力になるようにしましょう」と、企業の努力を強く求める傾向があります。何度も繰り返し注意・指導し、改善を促しても正されない場合に、初めて解雇が認められる可能性が出てきます。ですのでこの事案のように、「売上予算が期待できると聞いたのに達成できていない」というだけでは、ほぼ解雇は認められないですね。

Q27. 最後に、最近話題の労働問題に関する裁判例やトラブル例を教えてください。

村上先生:注目すべき最近の動きとして、事業場外みなし労働時間制(「労働時間を算定しがたい時」を要件として、残業時間がいくらあったかにかかわらず残業代を支払う必要がないとする制度)に関する最高裁判決(2024年4月16日)があります。

この判決が出る以前は、海外添乗業務やリモートワークでも、「基本的には携帯電話などのツールを用いて労働時間の管理・把握が可能であること」を理由に、事業場外みなし労働時間制の適用が否定されており、制度の適用場面はほぼないと考えられていました。

しかし、この最高裁判決では「抽象的な管理可能性ではなく、具体的に勤務状況の把握が可能であったかを個別に判断する」という見解が示されました。これにより、業種・業態によっては事業場外みなし制度が使える可能性も出てきたと考えられます。

ただしこの判例について「外回りの営業なら管理せずに残業代を払わなくていい」と解釈をしないよう注意が必要です。あくまで最高裁の見解は「勤務状況の把握が個別に可能か不可能かを詳しく見ていく」ということであって、「従業員が社内にいなければどんな場合でも事業場外みなし制度が使える」ということではありません。この点については誤解のないようにしていただきたいです。

篠原先生:もうひとつの大きな問題として、偽装フリーランスの問題があります。フリーランスは個人事業主であり労働基準法の対象外ですが、「実態としてはフリーランスではなく労働者だろう」とされるケースが増えています。たとえば固定給で働き、働く時間や場所が指定され、社内のデスクで個別の指示を受けながら働いている…となってくると、実態はもちろん労働者であると考えられます。ただ、そうした実態があるにもかかわらず、企業としては「労働者ではないから残業代は不要、労災保険も不要」としているようなことがあります。

この偽装フリーランスについては、近年社会的にかなり問題になってきています。2024年11月には「フリーランス新法」が施行されたことも相まって、今後この労働者性に関する問題はさらに増えてくるのではないかと思います。

「2020年代に最低賃金を1500円へ引き上げることを目指す」という政府目標を背景に最低賃金が上昇傾向にありますが、最低賃金の適用を逃れるために、業務委託やフリーランス契約を結ぶ企業が増える懸念もあります。労基署としても、どのように労働者性を判断し、どこまで指導を行えるのかについては、今後注目していきたいところです。

まとめ

本連載では、労務管理の重要なポイントについて、元労働基準監督官の篠原宏治先生と、労働問題専門弁護士の村上元茂先生から実務に即した解説をしていただきました。

最終回では、企業の人事担当者が直面する判断の難しい、「休憩時間の管理」、「パワハラ」、「能力不足を理由とする解雇」といった労務管理の問題が取り上げられました。

また、最新動向として、2024年4月の事業場外みなし労働時間制に関する最高裁判決や、同年11月施行のフリーランス新法についても解説していただきました。特に偽装フリーランスの問題は、最低賃金の上昇を背景に今後さらなる注目が予想されます。

本連載を通じて、労務管理における「グレーゾーン」の判断基準や、トラブルを未然に防ぐための実務上のポイントについて理解を深めていただけたのではないでしょうか。今回の内容が、より適切な労務管理の実現に向けた一助となれば幸いです。