企業が知っておきたい労務トラブルの実態や対策をマンガで解説

元労働基準監督官 × 労働問題専門弁護士

専門家対談コラム

-

篠原宏治 先生

篠原宏治 先生

特定社会保険労務士 / 元労働基準監督官

しのはら労働コンサルタント代表

労働基準監督官として大阪府と北海道の労働基準監督署に勤務し、賃金不払い、サービス残業、解雇、長時間労働などの労働問題に関する多数の相談対応、監督指導(臨検)、強制捜査などに携わる。日本年金機構、社会保険労務士法人での勤務を経たのち、2016年2月にしのはら労働コンサルタントを独立開業。めざましテレビ、日本経済新聞など、テレビ・新聞・雑誌・専門誌への出演・掲載実績多数。

-

村上元茂 先生

村上元茂 先生

労働問題専門弁護士

法律事務所マネジメントコンシェルジュ 代表弁護士

使用者のみを依頼者とし、人事・労務問題を主として取り扱い、問題社員対応、労務紛争防止及び発生した労務紛争解決に注力する。労務監査により人事労務の紛争リスクを分析したうえ、継続的に改善と実行の提案をすることにより、企業における労務紛争発生リスクを低減することを得意とする。社会保険労務士法人clarityの代表も務めており、弁護士・社労士両視点からの労務トラブルに対する対策支援が可能。

SPECIAL COLUMN

労基署・裁判所は

それぞれ何を見るのか

第3回

自社の勤怠管理は正しい?

残業代の端数処理や勝手な残業への対応法、

名ばかり管理職の実態とは

#端数処理#管理監督者#黙示の指示

2025.10.22

「残業代の計算は1分単位が原則?」「自主的な残業は黙認してもよい?」「役職者は本当に残業代不要?」――。時間管理に関する疑問は尽きません。労働問題の多くは「時間」に関するものであり、企業の労務管理における重要課題となっています。

今回は、勤怠管理の基本でありながら、実務では判断に迷いやすい3つのポイントについて解説します。タイムカードの端数処理から勝手な残業への対応、さらに管理監督者の認定基準まで、企業が知っておくべき実務上の留意点を、元労働基準監督官と労働問題専門弁護士の対談でお届けします。

過去2回の記事はこちらからご確認ください。

第1回「内部告発(タレコミ)や是正勧告の実態!労基署・裁判所が調査するポイントや企業への影響とは」

第2回「書類送検や裁判の実態!企業や個人が負う法的責任とリスク」

この記事の資料ダウンロードはこちらから

Q14. 労働問題で最も多いのは、どういった理由で起こるトラブルなのでしょうか?

村上先生:トラブルの内訳としては「時間」に関するものが非常に多いです。たとえば、長時間労働により健康を害したことによる損害賠償請求や、長時間労働分の賃金が適切に支払われないことによる未払い残業代請求など、やはり時間にまつわる紛争がよく見られますね。あとは、ハラスメントや解雇といった身分関係や退職にまつわる紛争も多い印象です。

篠原先生:労基署に来る相談としては、自身の権利侵害にかかわる内容が多いですね。たとえば「長く働いたけれども残業代が払われていない」、「解雇されたけれども予告手当が払われない」、「休憩が取れない」など。また非常に多いのが「年次有給休暇を取らせてくれない」という相談です。要するに「自分に権利があるのにそれを使わせてくれない、ちゃんと支払ってくれない」という話です。

労基署が問題視するのは長時間労働の部分ですが、労働者自身が問題視している部分は意外と「長時間労働で困っていること」よりも、「それに対して残業代が支払われないこと」であることが多い印象です。

ここからは時間管理・健康管理について詳しく伺います。

Q15. 日々の労働時間については、企業はどこまで管理する必要があるのでしょうか?1分単位で集計しなければいけないのでしょうか?

篠原先生:日々の労働時間の端数処理については、実は法律で定めがありません。切り上げ・切り捨てどちらについても特定の規定はないため、基本的に1分でも労働時間があれば、それは労働時間としてカウントしなければいけません。

よく誤解されるのがタイムカードの打刻時間の取扱いです。タイムカードはあくまでも打刻した時間を記録しているだけで、国はけっして「タイムカードの打刻時間=労働時間」と言っているわけではないんです。たとえば17時3分に打刻されていても、実際に仕事を終えたのが17時だと確認できるのであれば、17時として丸めることは何ら問題がないわけです。

しかし実務上は、労働時間が5分や10分単位で丸めて記録される勤怠管理システムを使っている企業が多いようです。その丸めた時間が実際の労働時間なのかどうかを確認せずに切り捨てていれば、厳密には法律的に問題がある可能性があります。そして調査した結果、たとえば「丸めた5分の間にメール送信をしている」といった実際に働いていた事実があれば、それを1分でも切り捨てることは違反になります。

とはいえ、実際1分単位の違反を理由に書類送検するといったことは現実的ではなく、その意味である程度の曖昧さは出てきますね。ただ、仮に毎日10分や15分の丸め打刻が行われていれば、1ヶ月単位で計算すると無視できない残業時間になります。そうしたケースでは「労働時間の切り捨てが疑われるため、実態を調査しましょう」という話になることが多い印象です。

許容されるわけではありませんが、実務上日々の5分程度の丸め処理について、それ単独で厳しい指導が入ることは少ないかもしれません。しかし、当然これは何ら問題がないわけではなく、あくまでも「法律違反の立証が難しい」というレベルの話になります。

村上先生:裁判所では、労働時間を「使用者の指揮命令監督下に置かれていた時間」と定義しています。たとえば終業時刻の18時を過ぎて18時4分まで仕事をしていた場合、その4分間も企業の指揮命令監督下にあった場合には、その4分間も労働時間として認められることになります。

そして実際の裁判では、タイムカードの記録が重要な証拠となります。大抵、18時が終業時間であれば、実際の打刻時間がちょうど18時きっかりであることはむしろ少ないです。こうしたケースでは、企業が「基本的に18時で終業している」と主張し、労働者は「その後の数分も労働時間である」と主張するような対立が生じます。

ただし「打刻の記録があること」と「その時間が実際の労働時間だったこと」は別問題です。たしかに労働時間は1分単位での管理が理想的ですが、終業した瞬間に打刻させることは現実的に難しい面もあります。ですので、できる限り就業時間に近い時間で打刻させることが、企業の望ましい対応と言えます。

とはいえ、打刻時間と実際の労働時間の間に、5分、10分、15分といった比較的大きな時間差が日々生じている場合には、「終業後にこれだけの時間何をしていたのか」という疑問が生じますよね。労働者から「実は残務作業をしていた」という主張があった場合、企業側が労働していなかったことを立証するのは困難です。ですので、やはり就業時刻と打刻時間の差が大きくなればなるほど、その時間が労働時間として認定されるリスクは高まると思います。

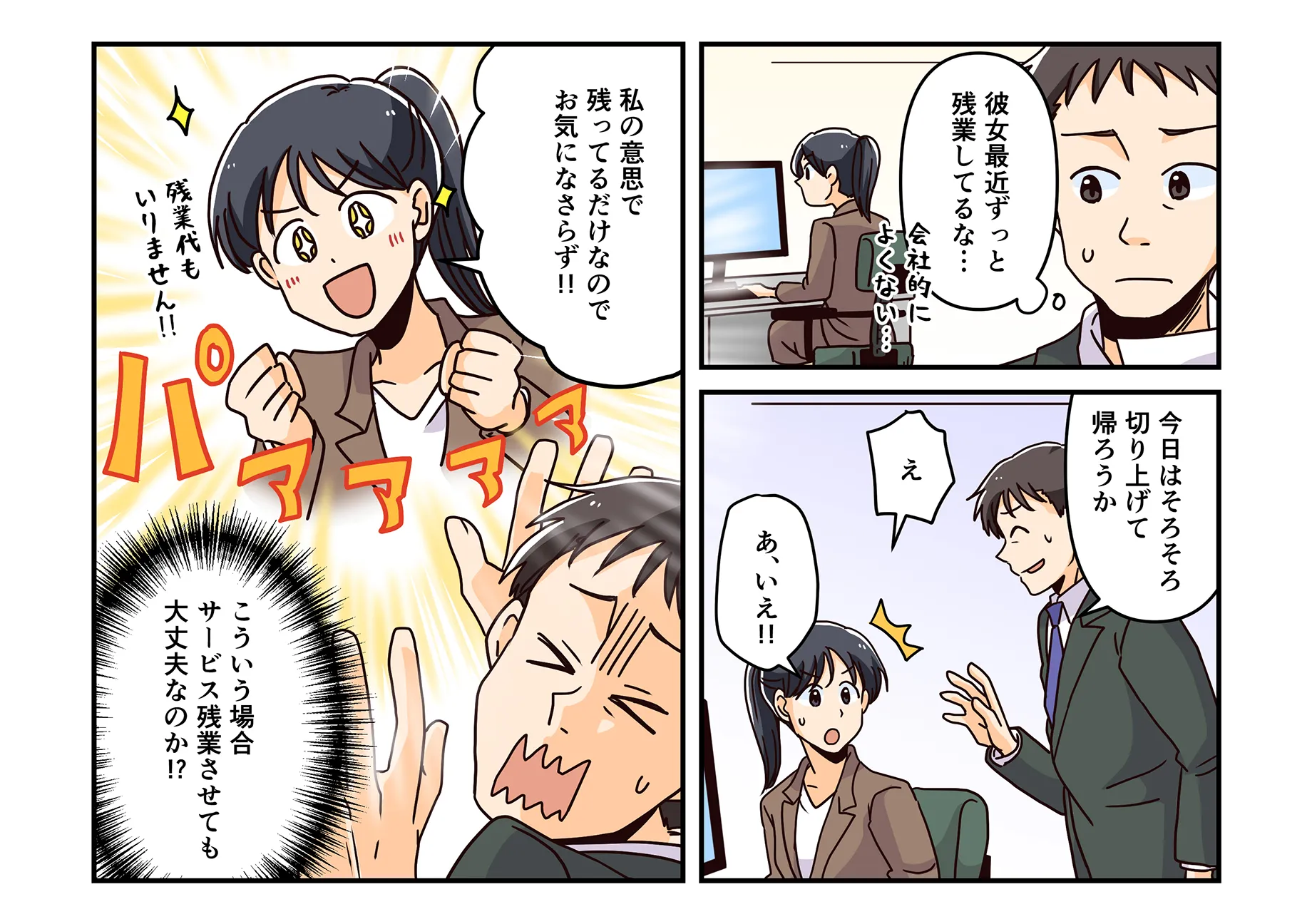

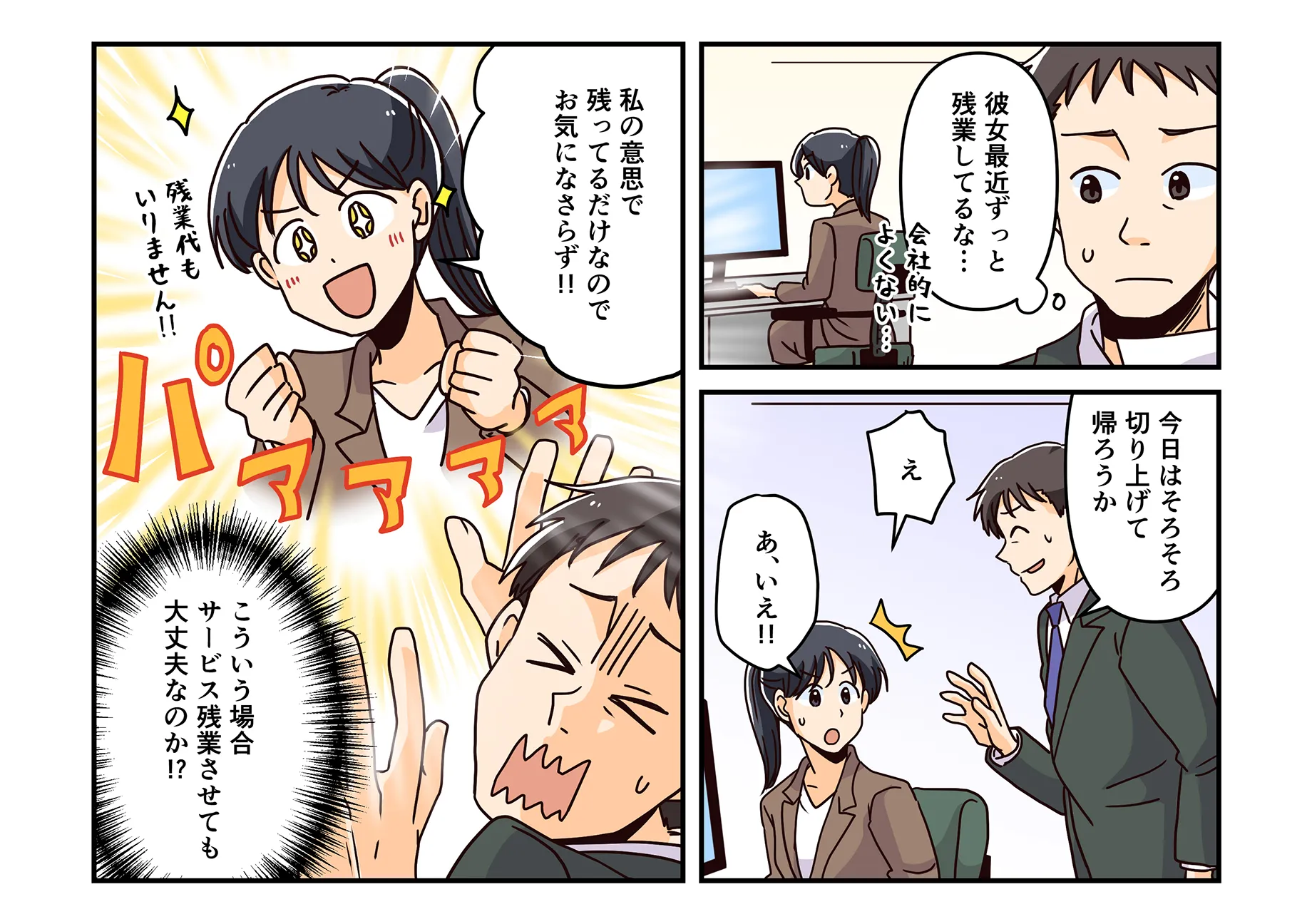

Q16. 「自分の意思で残業している」と主張する従業員に対して、「残業代は出ないが好きにして良い」という対応をしても問題ないのでしょうか?

篠原先生:企業には労働時間を管理する権限があり、「残業は企業の命令に基づいて行うもの」とされています。命令がないのに、労働者が勝手に残業する権限は基本的にないんです。ですので、従業員の勝手な残業を企業が黙認した場合、「企業が黙示の指示で残業を行わせた」と判断される可能性が非常に高くなります。

労基署の指導調査においても、基本的に従業員に口頭で注意したようなレベルでは、問題ないと判断されることはまずありません。「ほかの人に業務を割り振っており、本人の業務はないはずなのに残っている」など、具体的な措置まで講じたうえでもなお言うことを聞かないのであれば別ですが。基本的には、たとえ勝手だとしても、打刻後も働いている状況自体が改善すべきものとして、是正勧告や改善指導の対象となり得ます。

村上先生:裁判所の考え方でも、労働時間は「使用者の指揮命令監督下に置かれていた時間」と定義されており、指揮命令監督下にあったのか否かは客観的に判断されるのが前提です。従業員が「自分の意思で残っている」と主張したとしても、業務をしているということは、基本的に企業の業務命令に応じて行っているものと認定されやすいです。仕事を企業が黙認していること自体が、黙示の業務命令として認定されるパターンは多くあります。

そもそも残業は従業員の権利で行えるものではなく、企業が命令するものです。つまり命令がなければ残業はできないわけです。企業は定時になったら帰ることを命じ、それに従わない場合は業務命令違反として、場合によっては懲戒処分等も含めて、勝手な残業をさせないようにする必要があります。

裁判でよく問題になるパターンとして、たとえば始業時刻の1~2時間前に出社して、YouTubeを見たり新聞を読んだり、食事をとったりしながら過ごしている従業員がいるケースがあります。打刻があるのは始業時間のため、企業としてはその1~2時間を労働時間とは考えていないのですが、数年後になってその従業員が「実はその時間も早出残業をしていた」と主張することがとても多くあります。

そして、その時間帯に「YouTubeや新聞を見ながら、実は合間に仕事のメールをチェックするなど業務を行っていた」という事実が出てきた場合、企業がその業務的な行動を特に問題視していなかったのであれば、それが黙示の業務命令として認定される傾向にあります。

つまり「従業員の意思で残業をしているかどうか」にかかわらず、企業の権限と責任のもとで、業務らしき行動も含めてしっかり時間管理をしていく必要があります。早出も勝手な残業も、毅然として禁止していくべきです。

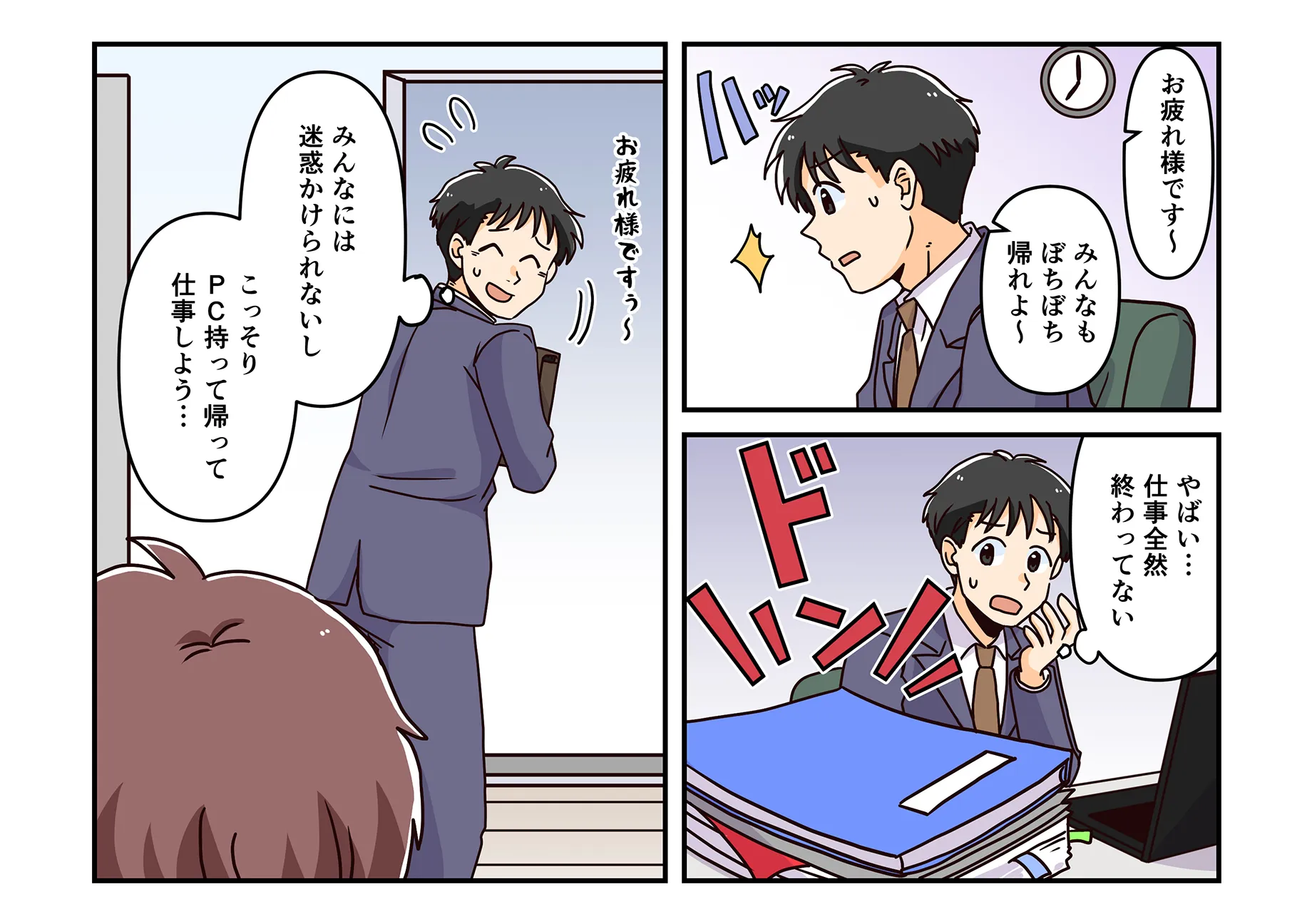

Q17. 定時までに仕事をこなせないことに引け目を感じ、上司に見つからないよう隠れて仕事を続ける従業員がいる場合、企業はどのように対応すべきでしょうか?

篠原先生:隠れ残業がどのような状況で行われているかによって判断は変わってきます。ただ、仮に企業が把握できない場所で残業が行われていたとしても、実際パソコンなどの記録を見れば「実はその時間に作業していた」ということを確認できるケースが、近年は特に多いでしょう。

そもそも、業務量が企業の認識している時間では終わらないような状況や「何をやっていたのか本当に分からない」という状況自体が不自然です。「この人がやった仕事の結果は上がってこないのか」、「本当にこれを認識できなかったのか」といった疑問が生じてくることになります。

ですので少なくとも労基署としては、その状況自体を問題視します。是正を促していく立場としては、法律違反があるかどうかだけでなく、こうした状況が起きる原因を調べて改善策を講じるよう指導することになります。また、これを放置すると慢性的な長時間労働につながりかねませんので、「企業の健康管理体制が十分でない」という観点からの指導も行うことになります。

村上先生:隠れ残業については、その「隠れ度合い」も裁判所の判断に影響するかと思います。もし本当に完全に隠れていてその兆候すらない場合であれば、指揮命令監督下にあったと判断するのは難しいかもしれません。しかし、隠れて残業しなければならない状況があるということは、多くの場合就業労働時間内には終わらない量の仕事があるなど、何らかの事情があるわけです。

たとえば、所定時間内では処理しきれないほどの仕事があり、企業もそれを分かっていながら「とにかくこの期日までに終わらせてくれ」という指示だけをしているような場合。このようなケースでは、具体的にいつどこで作業しているかまでは特定できなくても、「おそらく隠れて残業しているだろう」という認定がなされ、その時間分が労働時間として認められるリスクは高いと思います。

一部「ある意味請負業務のようなもので、期間内に終われば良いのだから」と考える企業もありますが、そうした考え方は適切ではありません。企業は仕事量も含めてしっかりと労働時間管理を行い、「期限内に終わらせられない」、「パフォーマンスが低い」といった点については、本人のサービス残業で補うのではなく、他のメンバーにカバーさせるなどするべきです。そして、本人の能力の低さについては人事評価等で考慮していくべきです。「仕事が遅いことは、少なくともサービス残業でカバーさせるべきことではない」ということです。

また、企業が「残業するな、早く帰れ」と口頭で注意したと主張しても、裁判ではほとんど受け入れられません。企業側はほとんどの場合「時間通りに帰るように指導した」と主張しますが、これを立証することは実質的に不可能だからです。たとえば、2~3年分の未払い残業代請求訴訟で、「月20日以上、年間200日以上の全労働日について早く帰るよう注意・指導したこと」を証明するのは現実的ではありません。ですので、勤怠管理の記録や業務量の記録、注意指導した記録はしっかりと文書化して残すことが重要だと思います。

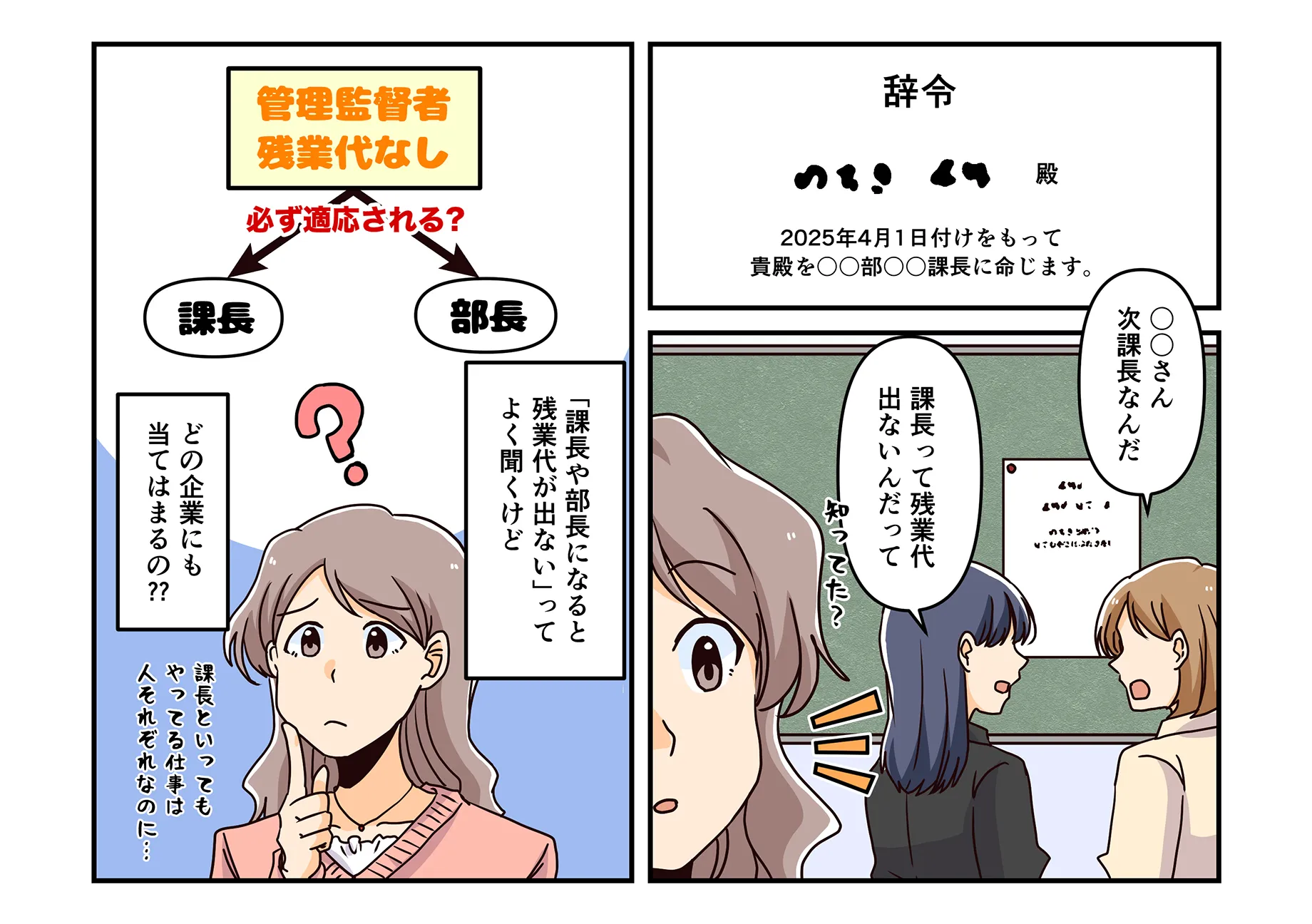

Q18. 「課長や部長になると残業代が出ない」という話をよく耳にしますが、役職は企業によって扱いが異なります。法律で「課長以上は管理監督者」などと明確に定められているわけではないですよね。

篠原先生:そうですね。管理監督者は「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と定義され、名称にかかわらず、権限や待遇の実態に即して判断することが求められています。ですので、部長や課長であることだけを理由に管理監督者と認められることは基本ありません。「実態としてどのような職務を行っているのか」、「どのような責任を持っていて、どのような待遇を受けているのか」といった点で判断することになります。

私の感覚では、世間一般的に管理監督者として扱われている範囲は広すぎる印象があります。「裁判で争った場合には負けるだろう」というケースが非常に多いです。

たとえば有名な裁判例では、大手飲食店の店長がアルバイトを雇う権限やシフトを決定する権利など、それなりの権限を持っていましたが、管理監督者性は否定されています。課長や係長から管理監督者とみなす企業は非常に多いのですが、そのレベルはまず間違いなく否定されるだろうと思います。部長でも企業規模によっては怪しいですし、事例によっては取締役でさえ、「管理監督者として認められる実態がない」として否定されたケースもあります。

ただし管理監督者の定義が曖昧であるがゆえに、労基署としても、管理監督者の要件を満たしていないことの立証がしづらい面もあります。ですので多くの場合、「管理監督者性が疑われるので見直してください」といった改善指導にとどまることがあります。

しかし、これは当然問題がないという意味ではありません。管理監督者の認定に関して注意すべきなのは「法律違反を問われるかどうか」よりも、むしろ「管理監督者ではないだろう」と労働者から問われて未払い残業代を請求された場合のリスクでしょう。企業はこうなった場合のダメージを想定しておくべきで、安易に従業員を管理監督者として扱わない方が賢明だと考えています。

Q19. 「名ばかり管理職」という言葉をよく聞きますが、これは実際に「名ばかり」と認定されるリスクが高いということでしょうか?

篠原先生:そうですね。管理監督者の要件を大きく分けると、「十分な権限があるか」、「十分な待遇があるか」の2点になります。実務上、特に問題となりやすいのは待遇の方です。たとえ十分な権限がなくても、十分な待遇があれば多くの場合不満は出てこないわけです。しかし、やはりそれに待遇が伴っていないと問題が顕在化しやすくなります。特によく起こるのが賃金の逆転現象で、これには2つのパターンがあります。

1つは、管理監督者になる前より賃金が減ってしまう現象です。それまで残業代として支給されていた賃金の方が、役職手当より多いケースです。そしてもう1つは、部下より賃金が減ってしまう現象です。残業代が支給される部下の賃金の方が、役職手当が支給される管理監督者の賃金よりも多くなってしまうケースですね。

このような状況では、管理監督者とされる人に「経営者と一体となった立場にある」と認めるほどの十分な待遇があるのか、大きな疑問が生じてきます。ただ、やはり管理監督者と言えないことを立証または書類送検するとなると、ハードルはやや高くなります。そのため、労基署の指導が「管理監督者性が怪しい」という指摘にとどまることがありますが、そうであっても裁判で争えば負ける可能性が高いでしょう。

村上先生:裁判所も行政機関と同様に、管理監督者については一般的に考えられているよりもかなり狭く解釈しています。裁判所は労働者から未払い賃金の請求があった場合、その請求の当否を判断するために必要であれば、必ず最終的な判断を下さなければなりません。つまり、労働者から未払い賃金の請求があり、企業が「管理監督者だから支払う必要がない」と主張してきた場合には、必ずその当否について判断をしていくことになります。そして多くの場合、権限面でも待遇面でも、管理監督者性は否定されがちです。

Q20. ケースは少ないにしても管理監督者と認められる場合は、残業代の支払いは不要であるため、労働時間を管理する必要もなくなるのでしょうか?

篠原先生:たとえ管理監督者として認められる場合でも、企業には従業員の健康管理をする義務が定められています。一定の長時間労働者に対しては医師による面接指導を実施しなければならず、その実態を把握するためにも、「労働時間をタイムカード等の客観的な方法で管理するように」とされています。

給与計算上は労働時間が影響しないとしても、管理監督者だからといって過労死しないわけではありません。ですので管理監督者を含めたすべての従業員について、健康管理の観点から労働時間を把握することが法律上義務づけられています。

村上先生:管理監督者であっても労働安全衛生法上の労働時間管理は必要になります。また、高度プロフェッショナル制度の対象者についても「健康管理時間」の管理が必要です。つまり従業員である以上は、全ての方について何らかの時間管理が必要です。

裁判でよくあるのが、未払い残業代請求や長時間労働による健康被害の損害賠償請求を受けた企業が、「この人は管理監督者なので労働時間の管理はしていません」と言うケースです。こうなってくると企業には労働時間を立証する証拠がありませんので、労働者が提出する日記やLINE、交通系ICカードの記録など、労働者側に有利な証拠で労働時間が認定されがちになります。

こうした管理監督者の労働時間管理は、各社が対応できていないうえトラブルになりやすいポイントであると言えるでしょう。

まとめ

労働時間の管理は、企業にとって最も基本的かつ重要な義務のひとつです。特に実務でよく問題になる端数処理や残業の扱い、管理監督者の認定を巡っては、法的な観点と現場の実態の両面から慎重な判断が必要です。

端数処理については、1分単位での管理が原則とされる一方で、実態に即した運用も認められています。ただし、恣意的な切り捨ては違法となるリスクが高いため、やはり適切な記録と管理が欠かせません。また、勝手な残業や管理監督者の問題については、企業の主観的な判断ではなく、客観的な事実に基づいて判断されます。特に管理監督者については、単に役職名だけでなく、権限と待遇の実態が重要な判断基準となることを意識しましょう。

次回は「休憩・休暇管理の盲点!タバコ休憩、昼休みの仕事、有給休暇の対応法」をお届けします。

- 昼休みの仕事を黙認するリスクとは?

- タバコ休憩はどこまで許容すべきか?

- 年5日の有給休暇の管理で大切なポイントは?

など、日々の労務管理における悩ましい問題について、具体的な事例を交えながら解説します。第4回もぜひご期待ください。