本記事では、制度導入の背景から申請実務、2025年の改正内容まで、すべての人事担当者が押さえておくべきポイントを完全解説します。

産後パパ育休(出生時育児休業)の基本

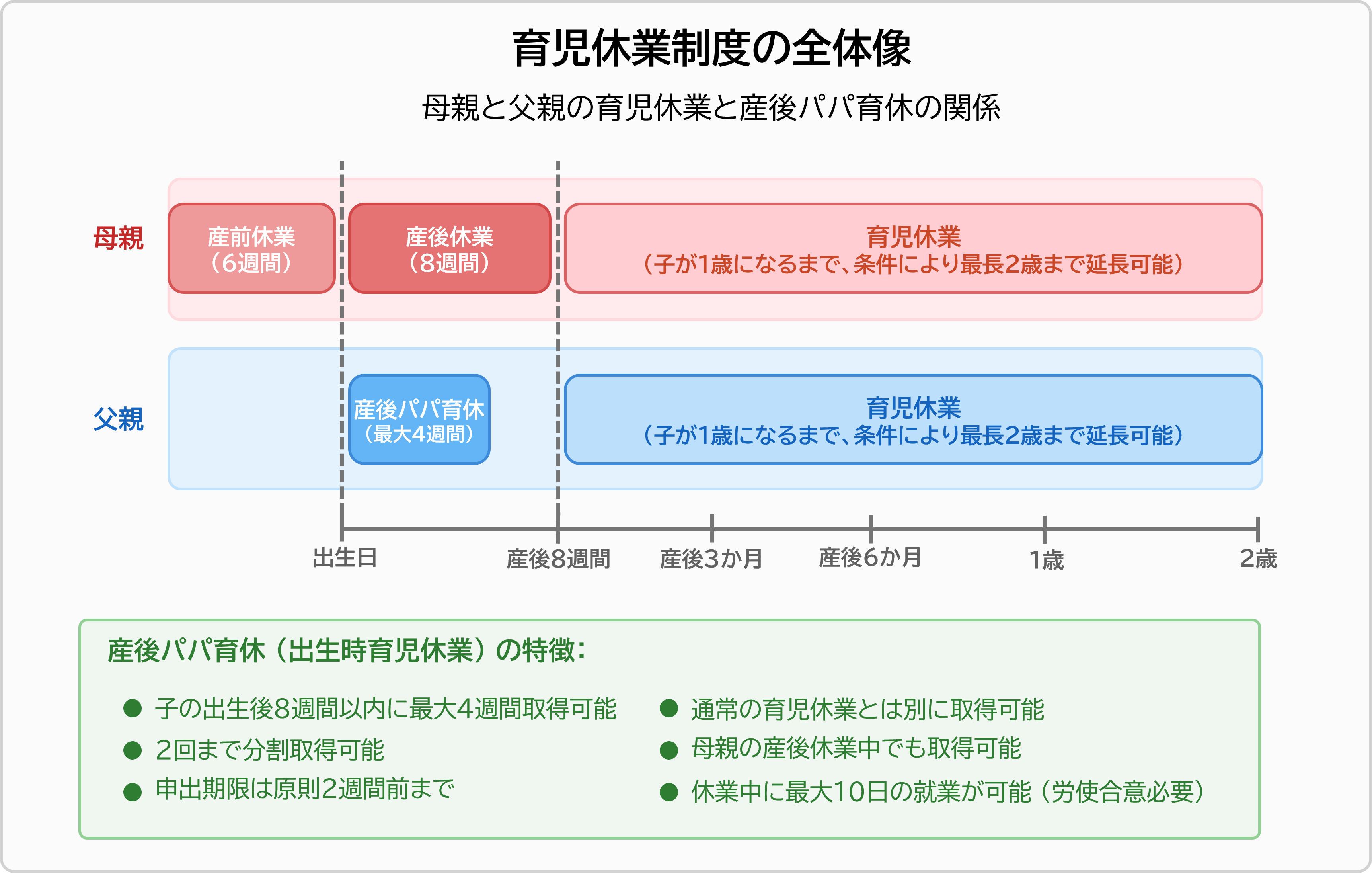

男性の育児参加を促進するため、2022年10月に導入された産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる休業制度です。

2025年4月からは両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、給付金が最大28日間、手取り約10割相当に引き上げられます。

ここでは制度の目的、創設の背景と現状、適用条件などについて説明します。

制度の概要と目的

産後パパ育休は、以下の社会的課題に対応することを目的としています。

- 出産直後の時期における母親の身体的・精神的負担の軽減

- 男性の育児参加のハードルを下げ、育児・家事の分担を促進

- 子育て世代の継続的なキャリア形成の支援

特徴的なのは、2回までの分割取得が可能なことと、労使の合意があれば休業中の就業(最大10日)ができる点です。これにより、従来の育児休業制度では実現が難しかった柔軟な働き方が可能となりました。

制度創設の背景と現状

産後パパ育休が創設された背景には、男性の育児参加促進と、出産を機にした女性の就業継続支援という課題がありました。制度導入から2年以上が経過し、その効果が徐々に表れています。

厚生労働省の令和5年度雇用均等基本調査によると、2023年度の男性の育児休業取得率は30.1%に達し、前年度の17.13%から大幅に上昇しました。「2025年までに30%」という政府目標を前倒しで達成したことになります。一方、女性の育児休業取得率は8割台で推移しており、男女の差は依然として大きいものの、徐々に縮まりつつあります。

しかし、取得期間については課題が残ります。厚生労働省の同調査では、男性の育児休業取得期間は「5日〜2週間未満」が26.5%と最も多く、「5日未満」が25.0%で続きます。2週間未満の取得が全体の半数以上を占める現状は、育児参加の質的な面での課題を示しています。

2025年4月からは、従業員数300人超の企業に対して男性の育児休業取得率などの公表が義務付けられます。これにより、より多くの企業で男性の育児参加が促進されることが期待されています。今後は取得率の向上だけでなく、取得期間の延長や、より実効性のある育児参加の実現が課題となるでしょう。

雇用形態別の適用条件

産後パパ育休は雇用形態によって適用条件が異なります。人事担当者は従業員の雇用形態に応じた正確な判断と対応が求められます。

正社員の場合

正社員は原則として全員が対象となり、出生時育児休業の取得が可能です。フルタイム・短時間正社員を問わず、入社後の勤続期間による制限もありません。また、有期雇用から無期転換した社員も正社員と同様の扱いとなります。

契約社員・パートタイム労働者の場合

契約社員やパートタイム労働者など有期雇用労働者も、一定の要件を満たせば育児休業を取得できます。具体的には、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないことが条件となります。申請時には雇用契約書や労働者名簿、出勤簿などの確認が必要です。なお、以前あった「引き続き雇用された期間が1年以上」「週の所定労働日数が2日以上」という条件は、2022年4月1日の法改正により撤廃されています。

派遣社員の場合

派遣社員の場合、申請手続きは派遣元企業で行います。派遣先への連絡・調整も派遣元が主体となって実施する必要があります。特に複数の派遣先で就業している場合は、各派遣先との調整が重要です。

実務上の留意点

人事部門は雇用形態によって提出書類や確認事項が異なることに注意が必要です。正社員の場合は通常の申請書類のみで対応可能ですが、契約社員・パートタイム労働者の場合は雇用契約書のコピーや更新予定の確認書類が必要です。派遣社員の場合は、派遣元での雇用契約の確認に加え、派遣先との調整書類も必要となります。

雇用形態にかかわらず、制度の周知は全従業員に対して平等に実施することが重要です。

育休・パパママ育休プラスとの違い

産後パパ育休は、従来の育児休業制度と比べて以下の特徴があります。

| 産後パパ育休 | 通常の育児休業 | パパママ育休プラス | |

| 申出期限の違い | 原則2週間前まで | 原則1ヶ月前まで | 原則1ヶ月前まで |

| 取得可能期間 | 子の出生後8週間以内に最大4週間 | 原則として子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可能) | 両親ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2ヶ月に達するまで |

| 分割取得 | 2回まで分割可能 | 2回まで分割可能 | 原則1回のみ |

| 休業中の就業 | 労使協定があれば最大10日まで就業可能 | 原則として就業不可 | 原則として就業不可 |

| 給付金(2025年4月以降) | 両親がともに14日以上取得した場合、手取り10割相当 | 原則として67%(180日経過後は50%) | 通常の育児休業と同様 |

このように、産後パパ育休は、より柔軟な取得が可能で、休業中の部分的な就業も認められているのが特徴です。特に2025年4月からの給付金拡充により、経済的な不安なく取得できる制度となります。

また、これらの制度は組み合わせて取得することも可能です。例えば、出生後8週間以内に産後パパ育休を取得し、その後通常の育児休業を取得するといった活用方法も考えられます。

産後パパ育休の申請から取得まで

産後パパ育休の円滑な取得には、適切な申請手続きと計画的な準備が欠かせません。ここでは、人事実務担当者が押さえておくべき申請手続きの流れや、休業中の就業に関する実務的なポイントを解説します。

申請の手続きと必要書類

出生時育児休業の申請には「(出生時)育児休業申出書」が必要です。申出書には労働者の氏名、子の情報、休業開始日と終了日、分割取得の有無などを記載します。休業中の就業を希望する場合は、労使協定が締結されていることを前提に、労働者の同意のもと具体的な就業可能日等を別途申し出る必要があります。企業独自の様式がある場合は、社内規定に従った書類の提出も必要です。

申出期限と分割取得のルール

申出期限は原則として休業開始予定日の2週間前までですが、労使協定により1カ月前までとすることも可能です。分割して取得する場合は、初回の申出時に2回目の取得予定も記載しなければいけません。出産予定日より早く生まれた場合など、緊急時の対応については社内規定で明確にしておくことが重要です。

休業中の就業について

労使協定を締結している場合は休業期間中の就業が可能です。就業可能な日数と時間は、休業期間中の所定労働日数および所定労働時間の半分以下となります。具体的な就業日時は休業開始予定日の前日までに調整し、休業開始日と終了日は決められた労働時間以内に収めます。

就業にあたっては必ず労働者の意向を確認し、同意を得る必要があります。就業日や時間の変更については、労使間で事前に取り決めておくことが望ましいでしょう。

申請時の注意点

実務上の注意点として、以下の事項に考慮が必要です。

- 多胎児の場合も取得可能期間は同じだが、産前休業の開始時期が早まる

- 出産予定日と実際の出産日が異なる場合、取得可能期間が調整される

- 休業期間中の予定外の就業への対応や、休業の撤回・変更手続きを想定しておく

- 休業中の就業については、労使協定の締結が前提となる

これらの対応を事前に検討し、社内規定に反映させることが重要です。特に休業中の就業に関しては、労働者の意向を尊重しつつ、業務上の必要性とのバランスをとることが求められます。

アマノの勤怠管理システムTimePro-VGは、産後パパ育休の取得状況を正確に把握し、多様な勤務形態に対応した勤怠管理を実現します。柔軟な休業制度の運用をシステムで強力にサポートします。

2025年4月からの給付金制度改正

2025年4月から産後パパ育休の給付金制度が大幅拡充されました。両親がともに育休を14日以上取得した場合、給付率の引上げと社会保険料免除により実質手取り10割相当に。申請手続きも簡素化され、企業の負担軽減と男性の育児参加促進が期待されます。新制度の詳細と企業の対応ポイントを解説します。

制度改正については、以下の記事もあわせてご覧ください。

2025年からの新制度について

給付率の引き上げに加え、申請手続きも大幅に簡素化されました。休業取得促進給付の申請は基本給付と同時に行うことができるため、事業主の事務負担が軽減されます。また、従業員数300人超の企業には男性の育児休業取得率の公表が義務付けられ、よりいっそうの取得促進が期待されます。

出生時育児休業給付金の詳細

出生時育児休業給付金は、休業開始時賃金の67%が基本給付として支給されます。2025年4月1日からは、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、子の出生後8週間以内の最大28日間について、新設される出生後休業支援給付(13%)が上乗せされ、給付率が約80%となります。

育児休業中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除され、給付金が非課税であることから、実質的に手取り10割相当となるのです。

詳細な内容については、以下の記事をご覧ください。

社会保険料免除の仕組み

休業期間中は労使双方の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)が免除されます。この免除は、月の末日が育児休業期間中である場合、または月内に14日以上の育児休業を取得している場合に適用されます。ただし、産後パパ育休期間中に就業した日は14日以上の計算に含まれません。給与担当者は適切な社会保険料の処理を行う必要があり、育児休業の取得状況を正確に把握することが重要です。

企業の対応と環境整備

産後パパ育休制度の運用には、法令遵守はもとより、就業規則の整備や社内体制の構築、従業員への周知など、包括的な取り組みが必要です。制度の安定運用に向けて、企業が整備すべき実務上のポイントを解説します。

就業規則の整備

就業規則には、休業の取得要件、分割取得のルール、休業中の就業に関する規定などを明記する必要があります。2025年以降の改正内容も見据えた制度設計を行い、取得要件と手続きを明確化します。休業中の就業の取り扱い、給付金制度に関する情報提供方法、復職後の処遇などを整理しておくことが重要です。

社内体制の構築

休業取得者の業務を円滑に運営するためには、長期的な視点での体制づくりが重要です。業務運営面では、チーム制の導入やデジタルツールを活用した情報共有により、業務の属人化を防ぐ工夫が必要です。人事労務面では、取得状況の把握・分析や給付金手続き、社会保険実務などの確認体制を整えることが求められます。

従業員への周知と理解促進

制度の定着には、継続的な情報発信と理解促進が欠かせません。特に2025年4月以降は給付金制度が充実することから、よりいっそうの周知活動が重要です。社内ポータルサイトやハンドブックの整備、定期的な説明会の実施などを通じて、制度への理解を深めていく必要があります。

労務管理のポイント

産後パパ育休制度を継続的に運用していくため、取得前、取得中、復職時それぞれの段階で適切な対応が必要です。取得前は業務引き継ぎの準備や関係部署との調整、取得中は就業状況の管理や給与計算、復職時は段階的な業務復帰計画の作成などが重要なポイントとなります。

以上のような体制を整備することで、制度の安定的な運用が可能となります。特に給付金制度の充実により取得者の増加が見込まれることから、計画的な準備と継続的な改善が重要です。

育休取得者・育休からの復職者への対応については、次の資料もあわせてご参照ください。

産後パパ育休を支える制度と情報

産後パパ育休の円滑な運用には、給付金以外の支援制度の活用や、ほかの休業制度との関係性の理解も重要です。ここでは実務担当者に役立つ補足情報として、各種支援制度や相談窓口、関連する休業制度との併用に関する情報をまとめました。

支援制度・助成金

両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」では、男性労働者の育児休業取得を促進する事業主に対して助成金が支給されます。産後パパ育休の取得者が生じた場合、第1種(1人目)で20万円、第1種(2人目以降)で10万円が支給されます。さらに、育休取得率等の目標を達成した場合、第2種として60万円が支給されます。「育児休業等支援コース」や「育休中等業務代替支援コース」など、他のコースも併せて活用できる可能性もあります。

産休・育休制度との併用

産後パパ育休は、配偶者の産後休業期間中でも取得可能です。また、その後の育児休業とは別の制度として扱われ、従来の育休とは別に取得できます。育児休業給付金と出生時育児休業給付金も、それぞれ独立して受給できます。社会保険料の免除についても、各制度で個別に適用されます。

相談窓口・関係機関

給付金の申請は、事業所を管轄するハローワークで受け付けています。社会保険料の免除に関する手続きは年金事務所、就業規則の変更は労働基準監督署が窓口となります。また、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)では、制度の詳細や企業の対応について無料で相談に応じています。制度設計や社内規定の整備については、社会保険労務士への相談も有効です。

まとめ

2025年4月の産後パパ育休制度の改正は、給付金の手取り10割相当への引き上げという大きな変更点が含まれます。男性の育児休業取得率は2023年度に30.1%に達し、政府目標を前倒しで達成しましたが、2週間未満の取得が半数以上を占める現状では、より実効性のある育児参加の実現が求められています。

企業は改正への対応として、就業規則の改定や給付金実務の整備、社内制度の周知、業務フォロー体制の構築などの包括的な準備が必要です。休業中の就業も可能な柔軟な制度であることから、従業員の多様なニーズに応える体制づくりも重要になります。

制度改正を機に、すべての従業員がワークライフバランスを実現できる職場づくりを進めていきましょう。

制度改正にも柔軟に対応した勤怠管理システム

産後パパ育休の円滑な運用に欠かせない勤怠管理。アマノの勤怠管理システムTimePro-VGは、制度改正にも柔軟に対応し、確実な勤怠管理を実現します。詳しい機能や導入事例は以下のページでご確認ください。

参考:

- https://ikumen-project.mhlw.go.jp/assets/pdf/event/report_R5_2.pdf

- https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

- 男性の育児休業の取得状況は?2025年4月の法改正前にチェック。男性661名を対象にしたアンケートも実施 | キテラボ

- https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001875795.pdf

- 産後パパ育休とは?育休との違いや制度の詳細を解説! | 給与計算ソフト マネーフォワード クラウド

- 2025年4月育児休業給付が手取りの10割に。要件や制度内容を解説 | コラム | 一般社団法人 公的保険アドバイザー協会

- https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000676815.pdf

- 令和5年度雇用均等基本調査|厚生労働省