本記事では、これらの詳細について解説していきます。

井上 敬裕 氏

中小企業診断士・社会保険労務士

青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。

平成27年社会保険労務士として開業し、現在は社会保険労務士として給与計算を中心に労務関連業務を行っている。

社会保険労務士法人アスラク 代表社員

https://sr-asuraku.or.jp/about/

給付率引き上げの背景:育児休業をめぐる現状

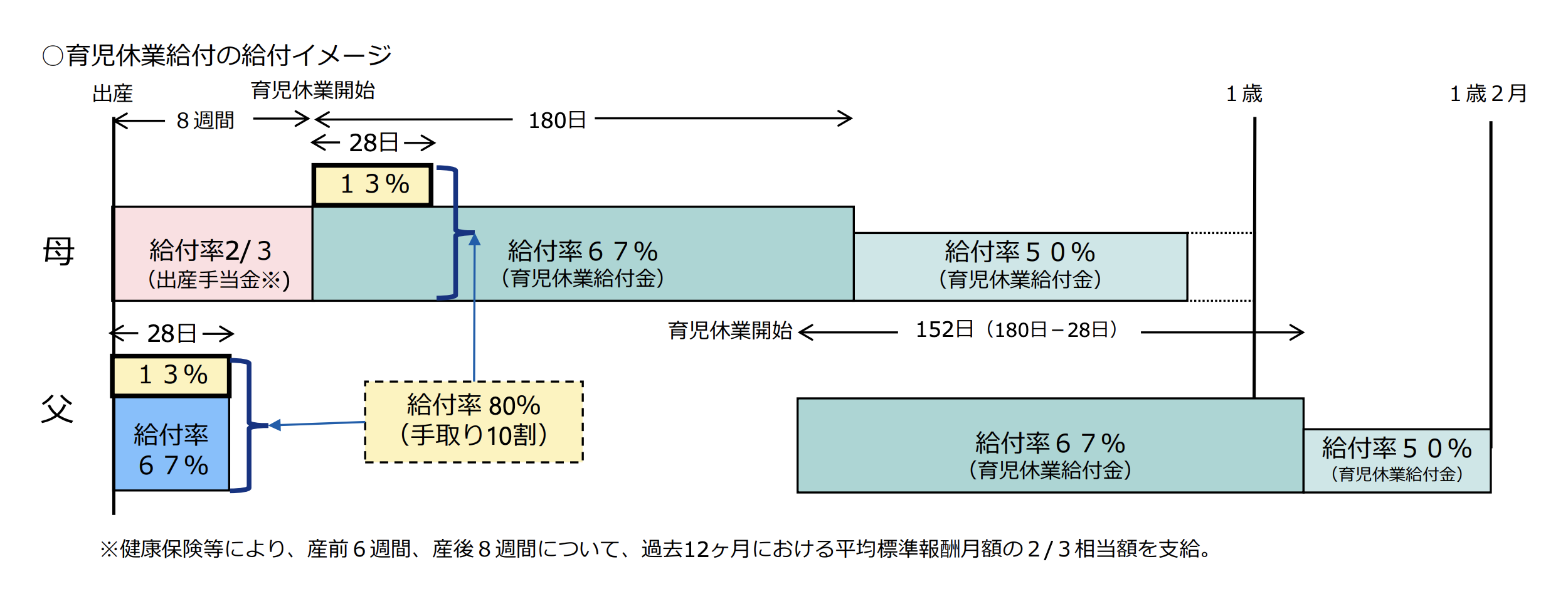

現在の育児休業給付の給付率は、休業開始から180日までは67%(手取りで8割程度)、180日経過後は50%で、給付期間は最大2年です。また産後パパ育休(出生時育児休業)の給付率も同じく67%(手取りで8割程度)で、給付期間は最大28日間です。

2023年度の育児休業取得率は、女性は84.1%と高水準である一方、男性の育児休業取得率は30.1%です。男性の取得率は2022年度の17.13%よりは増えたものの、依然として低い水準となっています。男性が育児休業制度を利用しない理由としては「収入を減らしたくなかったから」が多く、育児休業の取得のネックとなっています。

そのため「出生後休業支援給付」を創設し、給付率を手取りで10割程度に引き上げることで、育児休業を取得しても収入が減らないような仕組みができました。これにより育児休業の取得率を高めることが期待され、政府は2026年度の男性の育児休業取得率の目標を50%としています。

出典:

出生後休業支援給付の支給要件

休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あること

出生後休業支援給付を受けるには、育児休業給付と同様に、休業開始前2年間に「みなし被保険者期間」が12か月以上必要です。「みなし被保険者期間」とは、休業開始日から1か月ごとにさかのぼって区切り、各月で次のいずれかの条件を満たす期間のことです。

- 賃金支払基礎日数が11日以上あること

- 賃金支払基礎日数が11日以上ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上あること

一定期間内に育児休業(出生後休業)を14日以上取得すること

次に、一定期間内に育児休業を14日以上取得することが要件となります。ここでいう一定期間内とは、被保険者が男性の場合は子の出生後8週間以内、女性の場合は産後休業後8週間以内です。この一定期間内の育児休業のことを「出生後休業」と呼びます。育児休業と同様、出生後休業も2回に分けて取得することが可能であるため、支給要件となる出生後休業14日以上は連続していなくても構いません。

被保険者の配偶者も通算14日以上の出生後休業を取得していること

被保険者の配偶者が、通算14日以上の出生後休業を取得することも要件になります。出生後休業を取得するためには被保険者である必要があるので、出生後休業支援給付の支給の対象となるためには、被保険者の配偶者も被保険者であること、つまり被保険者として共働きであることが大前提になります。ただし、配偶者が専業主婦(夫)の場合や被保険者がひとり親家庭の場合は、配偶者の出生後休業要件は問わないとされています。

出生後休業支援給付の支給額

休業開始前賃金の13%相当額を支給

出生後休業支援給付の支給額は、休業開始前賃金の13%相当額とされ、最大で28日分が支給されます。出生後休業支援給付の給付率13%と育児休業給付の給付率67%を合わせると給付率が80%(手取りで10割相当)になるため、被保険者と被保険者の配偶者がそれぞれ手取り額の100%相当の給付金の支給を最大28日分受けられることになります。

手取額引き上げのシミュレーション

それでは、実際に手取り額で100%相当になるのかシミュレーションを行ってみます。

30歳会社員(東京都千代田区勤務)の場合

以下を基本条件として仮定します。

- 月給:30万円

- 厚生年金:27,450円

- 健康保険:14,970円

- 雇用保険:1,800円

- 所得税:6,750円

- 住民税:12,708円

- 手取り額:236,322円

給付金受給時の計算

計算式:(30万円×80%)−住民税12,708円=227,292円

結果

給付金額:227,292円

通常の手取り額に対する割合:96%(227,292円÷236,322円)

この結果から、実質的に手取り額の100%相当が補償されることがわかります。

出生後休業支援給付の支給申請手続

出生後休業期間と育児休業期間は重複するため、それぞれ別々に申請すると申請者の負担が大きくなります。そのため、出生後休業支援給付の支給申請手続きは原則事業主経由で、育児休業給付の初回申請または出生時育児休業給付の申請と兼ねることとするとされています。

ただし、被保険者が配偶者に関する関係書類を事業主経由で提出することを望まない場合は、被保険者本人が直接申請できます。また、育児休業給付や出生時育児休業給付の支給後に、出生後休業支援給付の支給要件を満たすことになった場合は、事業主がこの給付金のみを単独で申請することもできます。

育児時短就業給付の内容

最後に、育児時短就業給付について見ていきます。現行の育児休業法では、育児短時間勤務が定められており、3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出により所定労働時間を1日6時間までに短縮できます。しかし、短時間勤務をすると所定労働時間が減ってしまうので、その分給与も減ることが一般的です。

そこで、育児短時間勤務により生じた給与の減少額を補填(ほてん)する目的で、2025年4月1日から「育児時短就業給付」が新たに施行されます。育児短時間勤務制度も同時に改正が行われ、対象労働者が、「3歳に満たない子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」へと拡大されます。

詳しくは以下の記事もあわせてご覧ください。

育児時短就業給付の要件

育児時短就業給付の要件は以下のとおりです。

- 2歳に満たない子を養育するために、被保険者が所定労働時間を短縮して就業をしていること

- みなし被保険者期間が育児時短就業開始前2年間に12か月以上あること

また、以下のように育児休業から引き続き時短就業する場合も対象となります。

- 育児休業給付を受給しており、その休業終了後引き続き育児時短就業をしたとき

- 出生時育児休業給付を受給しており、その休業終了後引き続き育児時短就業をしたとき

育児時短就業給付の支給額

育児時短就業給付の支給額は、時短就業中にもらえる賃金によって変わります。時短就業中の賃金が、開始時の賃金日額の90%未満の場合は、その賃金の10%が給付金として支給されます。一方、時短就業中の賃金が開始時の賃金日額の90%以上100%未満の場合は、厚生労働省令で定められた逓減率を乗じた額が支給されます。ただし、支給限度額以上の賃金を受け取っている月については、給付金は支給されません。

育児時短就業給付の申請手続き

申請手続きは、原則として事業主を通じて行います。初回の申請は、支給対象月の初日から4か月以内に行う必要があります。なお、育児休業給付を受けたあと、同じ子について引き続き育児時短就業を始める場合は、手続きが簡素化されます。具体的には、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と所定労働時間開始時賃金証明書の提出が不要となります。

まとめ

2025年4月1日の改正は、これまで見てきたようにとても大きな改正となります。政府は「共働き・共育て」を一貫して推進しており、社会保険の適用拡大やフリーランス新法の創設など、雇用保険法にとどまらない「働き方改革」を実現する法改正を、スピード感をもって進めています。使用者、労働者ともに、法改正の意味も考えながら働き方に対する意識を変えていく必要があるでしょう。