本記事では、中堅・大手企業がクラウド型勤怠管理システムを選ぶべき理由から導入時の注意点、導入の進め方まで、人事担当者が知っておくべき情報を包括的に解説します。

勤怠管理の基本については、以下の記事で詳しく解説しています。

勤怠管理とは?客観的記録を残す目的や必要性、方法などを徹底解説

中堅・大手企業が直面する勤怠管理の課題

中堅・大手企業では、従業員数の増加にともない勤怠管理が複雑化し、従来の管理方法では対応困難な課題が山積しています。多様な雇用形態への対応、リアルタイムでの労働時間把握、法改正対応など、企業規模特有の問題が人事部門の負荷を増大させています。

タイムカードやExcel管理の限界

従業員数が数百名を超えると、月末の集計作業に膨大な時間がかかり、複数拠点での統一管理が困難になります。転記ミスや計算エラーのリスクも増大し、正確な給与計算に支障をきたします。Excel管理では同時編集による競合やファイル破損のリスクもあり、監査対応時には膨大な紙資料の準備が必要となることも。企業規模が大きくなるほど運用の限界が顕著に表れます。

多様な勤務形態への対応

正社員、契約社員、パートタイマー、フレックスタイム制、裁量労働制、テレワークなど、多様化する働き方に従来の一律管理では対応できません。フレックスタイム制では標準労働時間を基準とした過不足時間の管理、裁量労働制では実労働時間の記録、テレワークでは在宅とオフィス勤務の切り替え管理が必要です。

また、各雇用形態に応じた有給休暇の付与・取得管理、残業上限設定など、個別の就業規則や労働条件の管理が煩雑化し、人事担当者の負荷が増大しています。

法改正対応の負荷

2019年4月の労働安全衛生法改正により、企業は従業員の労働時間を客観的な方法で把握・記録することが義務付けられました。同時に施行された有給取得義務化では年5日の確実な取得、残業上限規制では月45時間・年360時間の厳格な管理が求められます。これらの規制違反には罰則が科される可能性があるため、正確な労働時間管理は企業のリスク管理として重要です。頻繁な法改正への対応で人事部門のリソースが圧迫され、戦略的業務への集中が困難になっています。

クラウド型勤怠管理システムとは

クラウド型勤怠管理システムは、インターネット経由でアクセスするサーバー上に構築された勤怠管理サービスです。従来のオンプレミス型と比較して、初期投資の削減、迅速な導入、自動アップデートなど多くの利点があります。

クラウド型の基本的な仕組み

従業員の打刻データがリアルタイムでクラウドサーバーに送信され、自動集計・分析が行われます。管理者はWebブラウザから労働時間の確認や各種申請の承認を行えます。

打刻方法は多様で、パソコンやスマートフォン、ICカード、生体認証など、企業の運用スタイルに応じて選択できます。データは暗号化されてクラウド上に保存され、複数の管理者が同時にアクセスして業務を進めることが可能です。バックアップも自動的に実行されるため、データ消失のリスクが大幅に軽減されます。

オンプレミス型との違い

オンプレミス型では自社サーバーの構築・保守が必要で、数百万円規模の初期投資と継続的な運用作業が発生します。一方、クラウド型は月額数百円~数千円の利用料金のみで導入でき、システムの運用・保守はベンダーが担当します。法改正対応やセキュリティアップデートも自動実施されるため、社内IT部門の負荷を大幅に軽減できます。

オンプレミス型とクラウド型の機能や運用面での比較

クラウドとオンプレミスの違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

パブリッククラウドとプライベートクラウドの違い

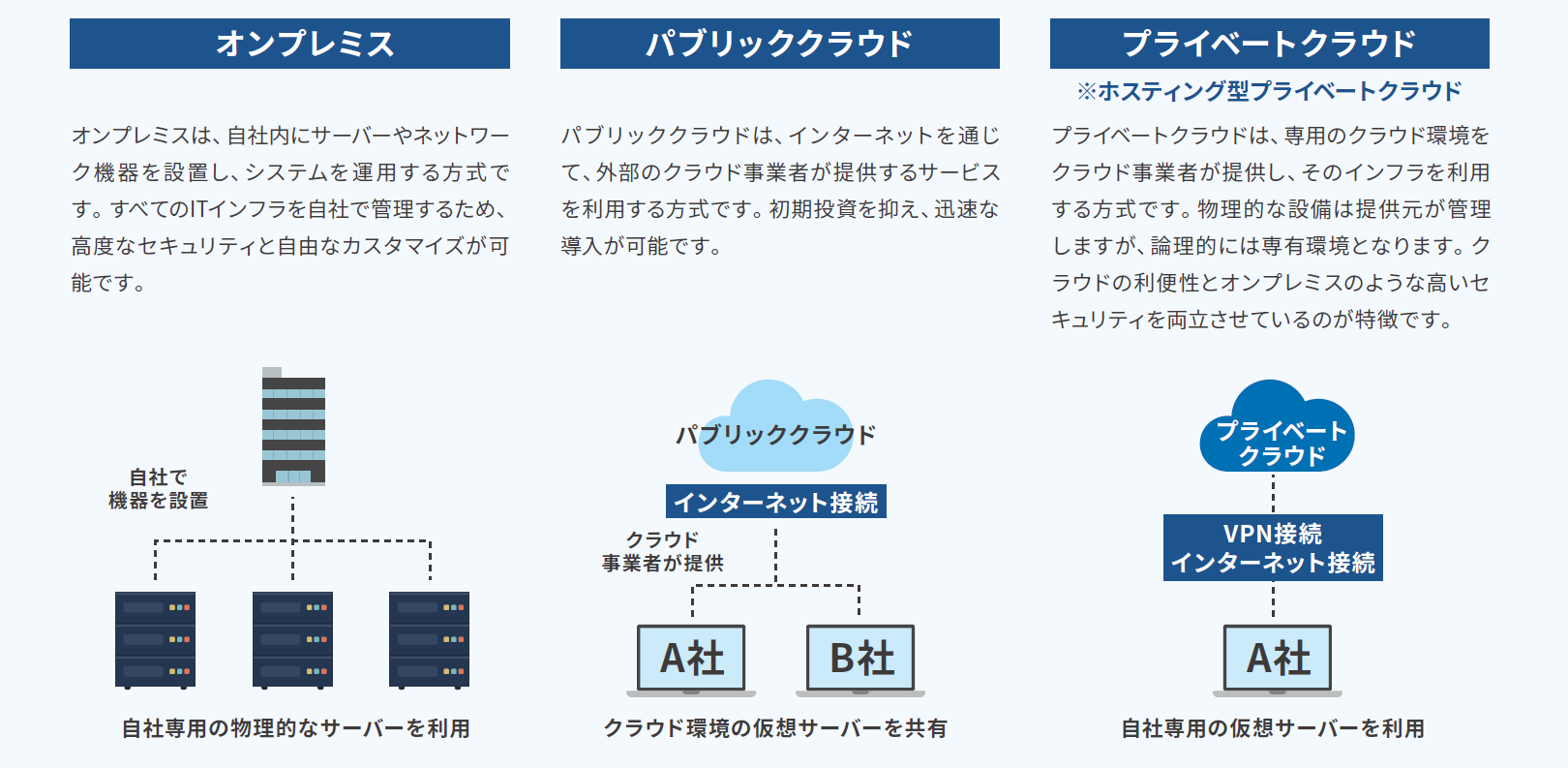

クラウド型には大きく分けてパブリッククラウドとプライベートクラウドの2つの形態があります。

パブリッククラウドは複数企業でインフラを共有する仮想サーバー環境で、初期費用を抑えて迅速な導入が可能です。

一方、プライベートクラウドは自社専用の仮想サーバー環境で、クラウドの利便性とオンプレミス並みの高いセキュリティを両立できます。

パブリッククラウドでは多くの場合、従量課金制が採用されるため利用人数の増加とともにコストが高くなる傾向があります。プライベートクラウドは一般的に定額課金制のため、利用人数による大幅なコスト増加は抑制できます。セキュリティ面では、プライベートクラウドが専用環境による高い安全性を確保できる一方、パブリッククラウドはクラウド事業者のセキュリティ対策に依存するため、事業者選定が重要になります。

クラウド型勤怠管理システムの導入メリットと注意点

中堅・大手企業がクラウド型勤怠管理システムを導入することで得られる具体的なメリットを、実際の導入事例とデータに基づいて解説します。従来の手作業中心の勤怠管理から脱却することで、人事部門の生産性向上と従業員満足度の向上を同時に実現できる点も重要なポイントです。一方で、導入前に理解しておくべき注意点やデメリットについてもあわせて説明します。

初期投資とランニングコストの最適化

オンプレミス型では、システム導入時に自社サーバーの構築やソフトウェアの購入などで数十万~数百万円の初期投資が必要となる場合があります。一方、クラウド型は初期費用が抑えられ、月額料金のみで導入できるケースが多いのが特徴です。一般的に、クラウド型は運用・保守の負担が軽減されるため、長期的に見てコスト効率が良くなるケースが多くなります。

法改正への自動対応

クラウド型勤怠管理システムでは、システムベンダーが法改正に合わせて自動アップデートを実施するため、企業側の対応工数やコストは大幅に削減されます。多くの場合、労働基準法改正時も追加費用なしで最新仕様に対応できますが、特殊な要件がある場合は個別対応が必要なこともあります。

リアルタイム労働時間管理と労務リスク軽減

打刻と同時にデータが更新され、残業時間の上限アラートや有給取得状況をリアルタイムで確認できます。管理者は従業員の労働状況を即座に把握し、残業時間が規定に近づいた段階で事前に対策を講じることが可能です。36協定違反の未然防止により、労務リスクを大幅に軽減できます。

システム連携による業務効率化

給与計算システムや人事システムとのAPI連携により、データの二重入力を排除できます。勤怠データが自動的に給与計算に反映され、転記ミスによる計算エラーのリスクも解消されます。これにより、月次締め作業の工数を大幅に削減し、人事部門が戦略業務に注力できる環境を実現します。

クラウド型システムの注意点とデメリット

クラウド型勤怠管理システムには多くのメリットがある一方で、企業によっては注意すべき点も存在します。インターネット接続に依存するため、通信障害時にはシステムが利用できなくなるリスクがあります。また、クラウド事業者のメンテナンス期間中は定期的にシステム停止が発生する可能性があります。

セキュリティ面では、自社でコントロールできる範囲が限られ、クラウド事業者のセキュリティ対策に依存することになります。特に機密性の高い情報を扱う企業や、厳格なセキュリティポリシーを持つ企業では課題となる場合があります。

運用面では、クラウドサービスの多くが「ユーザー設定型」(あらかじめ用意された機能から選択・設定する形式)であり、システムに運用を合わせる必要があることも重要な検討点です。カスタマイズ性に制限があるため、独自の業務フローや特殊な勤務体系を持つ企業では、既存の業務プロセスをシステムの仕様に合わせて変更する必要が生じる場合があります。

コスト面では、従量課金制のパブリッククラウドで従業員数が増加すると、長期的にはオンプレミス型を上回る可能性があります。

クラウド型勤怠管理システムの選定ポイント

中堅・大手企業がシステム選定時に重視すべき評価ポイントを解説します。自社の複雑な勤務体系に適合するか、将来の事業拡大に対応できるか、セキュリティ要件を満たしているかなど、失敗しない選定のための重要な観点を詳しく説明します。

勤怠管理システムの選定ポイントについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

自社の勤務体系との適合性評価

フレックスタイム制、変形労働時間制、裁量労働制など、自社の多様な勤務体系に標準機能で対応可能かを詳細に検証します。特に複雑な勤務パターンを持つ部門や、将来的に導入予定の新しい働き方制度についても対応可能性を確認することが重要です。カスタマイズが必要な範囲を明確化し、追加コストを算出します。

スケーラビリティとパフォーマンス

従業員数の増加や事業拡大に対応できる拡張性があるかを確認します。同時接続数の上限や処理速度、障害時の復旧体制など、安定運用に必要な技術要件を評価します。特に月末月初の集計処理時や、全社員が一斉に打刻するタイミングでもシステムが安定稼働するかの検証が不可欠です。

セキュリティとコンプライアンス

手企業が要求するセキュリティ水準を満たしているかを確認します。ISO27001認証(情報セキュリティ管理の国際規格)、SOC2監査(アメリカの内部統制監査基準)、プライバシーマーク取得状況など、第三者認証の有無を重視します。また、データの暗号化レベルや海外サーバーでの保管有無など、自社のセキュリティポリシーとの整合性も詳細に検討する必要があります。

ベンダーのサポート体制

導入時のプロジェクト支援から運用開始後のヘルプデスク対応まで、継続的なサポート体制を評価します。SLA(サービスレベル合意)の内容と障害対応の実績を確認します。

勤怠管理システムのサポートについては、以下の記事もあわせてご覧ください。

導入プロジェクトの進め方と成功要因

クラウド型勤怠管理システムの導入を成功させるための具体的なプロジェクト管理手法と、失敗を回避するための重要ポイントを解説します。多くの企業で見られる導入時のトラブルを事前に予防し、スムーズな移行を実現するためには、計画的なアプローチと組織全体の協力体制が不可欠です。

現状分析と要件定義の徹底

現在の勤怠管理業務フローを詳細に分析し、課題の可視化と改善目標を明確化します。従業員アンケートや管理者へのヒアリングを通じて、真の課題を特定します。表面的な問題だけでなく、業務プロセスの根本的な課題や隠れたニーズを発見することで、システム導入効果を最大化できます。

段階的導入アプローチ

全社一括導入のリスクを避け、パイロット部門での検証から本格展開へと段階的に進めます。初期トラブルの最小化と従業員の習熟度向上を両立させます。パイロット運用では実際の業務環境でのシステム動作確認を行い、想定外の課題や運用ルールの見直し点を早期に発見・改善することが重要です。

チェンジマネジメント(変革管理)の実践

新システム導入に対する従業員の抵抗感を最小化するため、事前説明会や操作研修を充実させます。システム導入の目的と効果を明確に伝え、組織全体の理解を促進します。特に現場のキーパーソンを巻き込んだ推進体制を構築し、現場からの疑問や不安に迅速に対応できる環境を整備することが成功のカギとなります。

効果測定とPDCAサイクル

導入前後の業務時間、精度、コストを定量的に測定し、継続的な改善を実施します。月次でKPI(重要業績評価指標)を観測し、システム設定の最適化を図ります。単発の効果測定ではなく、継続的な改善活動として位置づけ、組織の成長に合わせてシステム活用レベルを向上させていくことが重要です。

まとめ

クラウド型勤怠管理システムは、中堅・大手企業の人事業務変革を実現する重要なソリューションです。従来のタイムカードやExcel管理では対応困難な多様な勤務形態への対応、法改正への自動対応、大幅なコスト削減など、企業競争力向上に直結する価値を提供します。

成功のカギは自社の課題を正確に把握し、適切なベンダー選定と段階的導入アプローチを実践することです。投資対効果を継続的に測定し、改善を重ねることで人事部門の戦略的価値を最大化できます。

働き方改革と労務コンプライアンスが企業経営の重要課題となるいま、クラウド型勤怠管理システムの導入は競争優位性確保のための必須投資といえるでしょう。

アマノのクラウド型勤怠管理ソリューション

アマノでは、中堅・大手企業様の多様なニーズにお応えするクラウド型勤怠管理システムを提供しています。90年にわたる勤怠管理のノウハウと最新のクラウド技術を融合し、お客様の業務変革を強力にサポートします。

豊富なラインアップや導入事例など、詳しい内容は以下のリンクからご確認ください。