本記事では、熱中症対策の義務化の背景や内容、事業者が講ずべき具体的な対策、さらには人事労務管理の観点からの実務対応について解説します。多様な雇用形態や勤務体系に対応しながら、効果的な熱中症対策を実施するためのポイントを押さえましょう。

熱中症対策義務化の背景と概要

近年、夏季の気温上昇にともない、職場で起こる熱中症による労働災害が課題となっています。厚生労働省の統計によれば、熱中症による労働災害は増加の一途をたどり、特に建設業や製造業などの屋外作業や高温環境下での作業で多発しています。

このような状況を受け、2025年に労働安全衛生規則が改正され、同年6月1日から職場の熱中症対策が事業者の義務として明確化されました。すべての事業者に、職場環境や作業内容に応じた適切な熱中症対策を講じることが法的に求められます。

熱中症による労働災害の現状

熱中症による労働災害は、死亡事故に至るケースも少なくありません。特に7月から8月にかけての発生率が高く、近年の猛暑により、従来は比較的涼しいとされていた地域や業種でも発生するようになっています。また、熱に慣れていない作業初日や作業再開初日に多く発生する傾向があります。

法改正の内容と企業への影響

2025年の法改正では、「熱中症発生時の報告体制の整備」「重篤化防止措置の実施手順の作成」「関係者への周知」が事業者の義務として明確化されました。また、WBGT値(暑さ指数)の測定や休憩場所の整備、水分・塩分の摂取、健康状態の確認などの具体的な対策についても、厚生労働省のガイドライン等で推奨されています。すべての企業に、自社の労働環境に応じた熱中症対策計画の策定と実施が求められます。

事業者が講ずべき熱中症対策の法的要件

2025年の労働安全衛生規則改正により、熱中症対策は事業者の法的義務となりました。そのため、熱中症対策は企業のコンプライアンスと社会的責任の重要課題となっています。ここでは、すべての事業者が最低限遵守すべき法令上の要件を解説します。

WBGT値(暑さ指数)の測定と評価

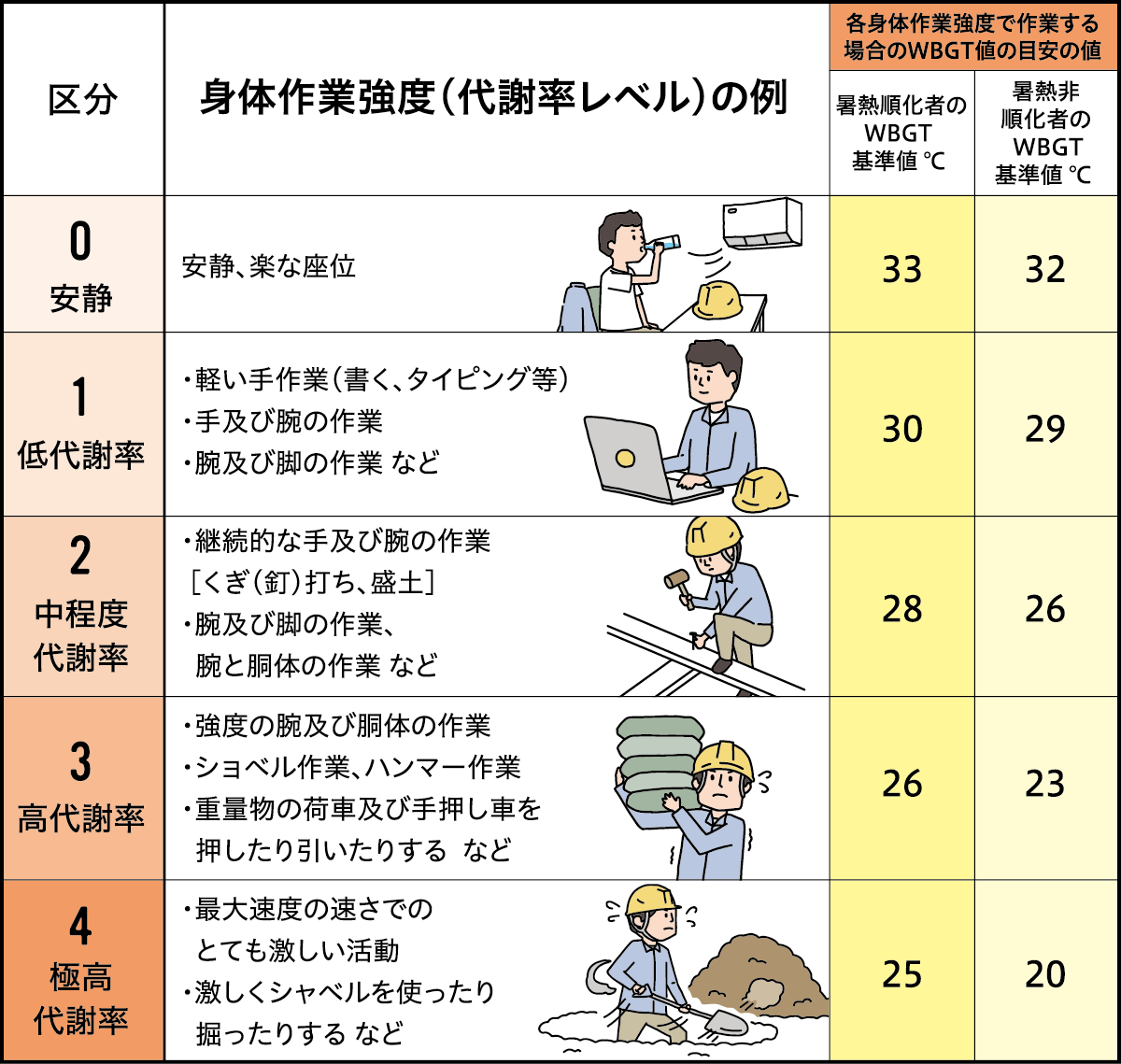

WBGT値とは、気温・湿度・輻射熱を総合的に考慮して算出される暑さ指数で、熱中症の危険度を評価するための国際的な指標です。事業者は作業場所のWBGT値を測定し、基準値を超える場合には適切な対策を講じることが求められます。

基準値は作業の強度や作業者が暑熱順化(体が暑さに慣れている状態)しているかどうかによって異なります。暑熱順化している作業者の場合、中程度の作業では28度、高代謝率の作業では26度、極高代謝率(もっとも激しい作業)の場合は25度が目安とされています。暑熱順化していない場合は、これらよりもさらに低い基準値が設定されます。

WBGT値の測定は、作業開始前や作業中に行うことが望ましく、測定結果を記録・保存しておくことも推奨されています。

作業環境の整備

作業場所の熱を遮る設備(日よけ、断熱材、遮熱シートなど)の設置や、冷房設備・扇風機などによる温度の低減措置を講じることが必要です。また、休憩場所には冷房設備を設置し、適切な温度環境を確保することが求められます。

作業管理の徹底

暑熱順化期間の設定、作業時間の短縮、休憩時間の確保、交替制の導入など、作業管理の面での対策も重要です。特に、WBGT値が高い場合には、作業の中断や延期、作業時間の短縮などの措置を講じる必要があります。

健康管理と労働者教育

労働者の健康状態の確認や、熱中症に関する教育や周知などは事業者の義務とされています。また、水分・塩分を摂取できる環境を整備することも必要です。特に、作業開始前と作業中の健康状態の確認は重要であり、体調不良者の早期発見と適切な対応が求められます。

人事担当者が押さえるべき熱中症対策の実務ポイント

法令遵守は熱中症対策の最低ラインであり、人事担当者にはそれを超える実効性のある対策の実施と組織全体への浸透が求められます。特に異なる環境で働く従業員への公平な対応や、熱中症対策と業務効率のバランス確保、コスト面での最適化などは人事部門のノウハウが必要です。以下では、人事担当者として押さえておくべき実務上の重要ポイントを解説します。

熱中症対策計画の策定

職場の状況に応じた熱中症対策計画を策定し、責任者や実施体制を明確にします。計画には、WBGT値の測定方法、基準値を超えた場合の対応、休憩時間の設定、水分・塩分補給の方法などを具体的に記載しましょう。

多様な勤務形態に対応した対策

テレワークやフレックスタイム制など、多様な勤務形態が普及するなか、それぞれの働き方に応じた熱中症対策も必要です。例えば、通勤時の熱中症リスクを考慮した勤務時間の柔軟化や、在宅勤務者への熱中症予防啓発などを検討しましょう。

外部委託先や派遣労働者への対応

自社の従業員だけでなく、外部委託先や派遣労働者に対しても熱中症対策を講じる必要があります。特に、建設現場やイベント会場など複数の事業者がかかわる現場では、元請事業者としての責任を果たす必要があります。

熱中症に関する教育・研修の実施

管理監督者や労働者に対する熱中症に関する教育・研修を定期的に実施しましょう。熱中症の症状や予防方法、発症時の対応など、基本的な知識を全員が共有することが重要です。

業種別・職場別の熱中症対策例

熱中症のリスクと効果的な対策は業種や職場環境によって大きく異なります。汎用的な対策だけでは十分な効果が得られないケースも多く、自社の業務特性を踏まえた対策の検討が不可欠です。ここでは、主要な業種・職場別の効果的な対策例を紹介します。

建設業・屋外作業の対策例

建設業や農業など屋外作業が中心の業種では、日射を遮る設備の設置や、朝夕の涼しい時間帯への作業シフト、定期的な休憩時間の確保などが効果的です。また、クールベストやクールヘルメットといった熱中症対策用の作業着の導入も有効です。

製造業・高温作業場の対策例

製造業や厨房など、高温環境下での作業が多い職場では、局所冷房や大型扇風機の設置、作業の自動化・機械化による負荷軽減などの対策が効果的です。熱源からの距離を確保するレイアウト変更も検討しましょう。

オフィス環境での対策例

一般的なオフィス環境でも、エアコンの適切な管理や水分補給の推奨など、基本的な熱中症対策は必要です。特に、通勤時や外出時の熱中症リスクに注意し、クールビズの推進や柔軟な勤務時間の設定なども検討しましょう。

テレワーク社員への対策例

テレワーク社員に対しては、自宅での熱中症予防に関する情報提供や啓発活動が重要です。特に、自宅でのエアコン使用を控える従業員に対しては、熱中症リスクと省エネの両立方法についての情報提供を行いましょう。

テレワーク社員の適切な管理については、以下の記事で詳しく解説しています。

熱中症対策における労務管理のポイント

熱中症対策は、労務管理の一環として体系的に取り組むことが重要です。単発的な対策では効果が限定的であり、企業の人事労務体系に組み込んで継続的に運用することで初めて実効性が高まります。ここでは、人事労務管理の視点から押さえるべきポイントを解説します。

就業規則・社内規程への反映

熱中症対策を就業規則や安全衛生規程に明記し、組織的な取り組みとして位置づけましょう。特に、WBGT値に応じた作業中断基準や休憩取得ルールなどを明確化することが重要です。これらのルールを違反した場合の対応方針も定めておくことで、現場での適切な運用が促進されます。

労働時間管理と熱中症対策の連携

熱中症リスクの高い時期には、始業時間の繰り上げや繰り下げ、休憩時間の延長など、労働時間管理面での配慮も必要です。こうした変更を適切に管理するためには、柔軟な勤怠管理システムの活用が効果的です。また、時間外労働の抑制や休日出勤の管理など、過重労働防止の観点から時間外労働の抑制や休日出勤管理を行う場合も、熱中症リスクを考慮した管理が求められます。

安全配慮義務と企業責任

熱中症対策は使用者の安全配慮義務の一環です。義務を怠った場合、労災認定や損害賠償責任が生じる可能性があります。過去の判例では、適切な熱中症対策を講じなかった企業の責任が問われるケースが増加しており、法的リスク管理としても重要性が高まっています。事前の対策実施とともに、実施状況の記録保存も重要なリスク管理とされています。

健康診断との連携

熱中症リスクの高い従業員(持病のある人、高齢者など)を事前に把握し、個別の配慮を行うことも重要です。健康診断結果の活用や産業医との連携により、リスクの高い従業員への適切な対応を検討しましょう。また、プライバシーに配慮しながらも、現場管理者と必要な情報を共有するための仕組みづくりも必要です。

熱中症対策の実施状況の記録と評価

熱中症対策は実施するだけでなく、その状況を適切に記録し評価することが効果的な対策のカギとなります。記録は法的責任の証明だけでなく、自社の取り組みを客観的に評価し改善するための貴重なデータとなります。ここでは、効果的な記録・評価方法について解説します。

WBGT値測定記録の作成・保存

WBGT値の測定結果を定期的に記録し、保存することは法令上の義務ではありませんが、熱中症対策の一環として推奨されています。測定場所、日時、測定値、測定者、測定機器などを記録し、必要に応じて一定期間保存することが望ましいでしょう。過去の測定値と熱中症発生状況を照合することで、自社における熱中症リスクの閾値を特定できるようになります。

熱中症対策実施記録のデジタル化

熱中症対策の実施状況をデジタルで記録・管理することで、効率的なデータ分析や改善につながります。勤怠管理システムと連携した記録方法も検討しましょう。クラウドベースの記録システムを活用すれば、複数拠点のデータを一元管理でき、全社的な傾向分析や拠点間の比較も容易になります。緊急時の記録閲覧や関係者間での情報共有もスムーズに行えます。

効果検証と次年度計画への反映

実施した対策の効果を検証し、課題を洗い出して次年度の計画に反映させることが重要です。熱中症の発生状況や従業員からのフィードバックを踏まえ、継続的な改善を図りましょう。対策の投資対効果を分析することで、限られた予算の中で最大の効果を発揮する施策の優先順位づけも可能になります。また、他社の優良事例や最新の研究知見も積極的に取り入れ、自社の対策をアップデートしていくことが望ましいでしょう。

まとめ

熱中症対策の義務化に伴い、すべての事業者は職場の熱中症対策を強化する必要があります。特に人事担当者には、法的要件の遵守だけでなく、多様な勤務形態や職場環境に対応した効果的な対策の実施が求められています。

WBGT値の測定・評価、作業環境の整備、作業管理の徹底、健康管理と労働者教育など、基本的な対策を着実に実施するとともに、自社の状況に応じた独自の取り組みも検討しましょう。対策の実施状況を適切に記録し、継続的な改善につなげることも重要です。

気候変動により熱中症リスクが高まるなか、企業の熱中症対策は従業員の安全確保とともに、生産性維持や企業価値向上にもつながる重要な取り組みです。本記事で紹介した対策を参考に、効果的な熱中症対策を実施してください。

多様な働き方を支える勤怠管理システムラインアップ

アマノの勤怠管理システムは、多様化する働き方に柔軟に対応するソリューションをご用意しています。季節に応じた勤務時間の変更、休憩時間の適切な管理、フレックスタイム制や時差出勤など、さまざまな勤務形態を効率的に管理できます。

特に環境変化に応じた勤務体制の導入においても、始業時間の変更や分散勤務の実施など、企業独自の対応策と連携した勤怠管理が可能です。オフィスワーク、テレワーク、現場作業など、場所を選ばない働き方に対応し、労働時間の正確な記録により、適切な労務管理の実現をサポートします。

変化する働き方や労働環境に対応した労働時間管理に課題を抱えている企業の人事担当者の方は、ぜひアマノの勤怠管理システムをご検討ください。豊富なラインアップや導入事例など、詳しい内容は以下のリンクからご確認ください。