企業が知っておきたい労務トラブルの実態や対策をマンガで解説

元労働基準監督官 × 労働問題専門弁護士

専門家対談コラム

-

篠原宏治 先生

篠原宏治 先生

特定社会保険労務士 / 元労働基準監督官

しのはら労働コンサルタント代表

労働基準監督官として大阪府と北海道の労働基準監督署に勤務し、賃金不払い、サービス残業、解雇、長時間労働などの労働問題に関する多数の相談対応、監督指導(臨検)、強制捜査などに携わる。日本年金機構、社会保険労務士法人での勤務を経たのち、2016年2月にしのはら労働コンサルタントを独立開業。めざましテレビ、日本経済新聞など、テレビ・新聞・雑誌・専門誌への出演・掲載実績多数。

-

村上元茂 先生

村上元茂 先生

労働問題専門弁護士

法律事務所マネジメントコンシェルジュ 代表弁護士

使用者のみを依頼者とし、人事・労務問題を主として取り扱い、問題社員対応、労務紛争防止及び発生した労務紛争解決に注力する。労務監査により人事労務の紛争リスクを分析したうえ、継続的に改善と実行の提案をすることにより、企業における労務紛争発生リスクを低減することを得意とする。社会保険労務士法人clarityの代表も務めており、弁護士・社労士両視点からの労務トラブルに対する対策支援が可能。

SPECIAL COLUMN

労基署・裁判所は

それぞれ何を見るのか

第2回

書類送検や裁判の実態!

企業や個人が負う法的責任とリスク

#書類送検#臨検監督#損害賠償請求

2025.10.08

第1回は労働基準監督署と裁判所の基本的な役割や調査の目的についてお話しいただきましたが、多くの企業が最も懸念しているのは労務トラブルから「書類送検されるリスク」や「訴訟を起こされた場合の影響」ではないでしょうか。また、近年では企業だけでなく、経営者や管理職個人が訴えられるケースも増えており、人事労務の実務に携わる方々にとって見過ごせない問題となっています。

そこで第2回は、元労働基準監督官の篠原宏治先生と、労働問題専門弁護士の村上元茂先生に、労務トラブルが書類送検や裁判に発展した場合の実態と、企業や個人が負うリスクについて詳しく解説いただきます。「どのような場合に書類送検されるのか」「賠償金は誰が負担するのか」など、実務で気になる疑問に答えていただきました。

この記事の資料ダウンロードはこちらから

Q9. 最悪の場合、労基署から犯人・容疑者として検察庁へ送検される、つまり逮捕されることもあると聞きますが、どれほど悪質なケースだと書類送検されるおそれがあるのでしょうか?

篠原先生:内部的に書類送検をする規定はありますが、これは公表されていません。ただ、一定の基準に達しないと書類送検をしないわけではなく、基本的には個別判断となります。仮に労基署が「書類送検すべき」、「罰則を求めたい」と考えたとしても、最終的な罰則適用には検察の起訴判断が必要になりますので、そもそも労基署だけで決められる話ではありません。

書類送検された事案については、是正勧告と違って企業名と内容が全件公表され、厚生労働省のホームページで1年間掲載されます。特に労災事故等で死亡事故が起きたような、命にかかわる重大なものについては、それ相応の違反があって重大な結果を生じさせてしまったわけですから、ほぼ確実に書類送検されると考えられます。

Q10. ここまで労基署と裁判所の違いについてお話しいただきましたが、臨検監督で労働基準監督官から聞かれる内容と、裁判で裁判官から聞かれる内容は、やはり大きく違ってくるものでしょうか?

篠原先生:臨検監督については、法律違反の事実があるか否かの確認がメインとなっています。たとえば残業代の未払いであれば、「その未払い残業代がいつからいつまで、いくらあるか」を細かく確認するのではなく、未払い残業代が生じているおそれがあることを確認したうえで「一定期間遡って調べてみてください。足りない部分があれば支払う形で是正してください」という形になります。

村上先生:裁判所は先ほどお伝えしたとおり、当事者から請求された内容の当否を判断するために必要な事項について、すべて判断していくことになります。未払い残業代の話で言えば、労働基準法に違反する残業がある事実だけでなく、その事実が過去何年に渡りあったのか、時効期間をすべて遡って確認していきます。加えて、その未払い残業代が結果いくらになるのかまでを判断していくことになります。

Q11. たとえば「臨検監督で指摘されることのなかった事柄が裁判に発展し、敗訴してしまう」といったことも考えられるのでしょうか?

村上先生:もちろんあり得ます。そもそも労基署もすべての違反を探しきれるわけではないでしょうし、「臨検監督がなければその企業は大丈夫」という話でもありません。労基署で問題にならなかったことが、突然労働者から問題にされて裁判になり、実際に請求を受けるような事例はたくさんあると思います。

Q12. こうした損害賠償請求の裁判で敗訴した場合、賠償金は企業が支払うのでしょうか?

村上先生:まず基本的には雇用契約、労働関係が成立しているのが企業と従業員個人ですので、企業がほぼ間違いなく被告になります。また昨今では、経営者個人や、ハラスメント等の事案であれば上司個人に対しても訴えていくケースがあります。

最終的に誰が賠償金を負担するかという内部の負担関係は企業内で決める話ですが、上司や役員が直接被告として訴えられ、賠償を命じられることもあり得ます。

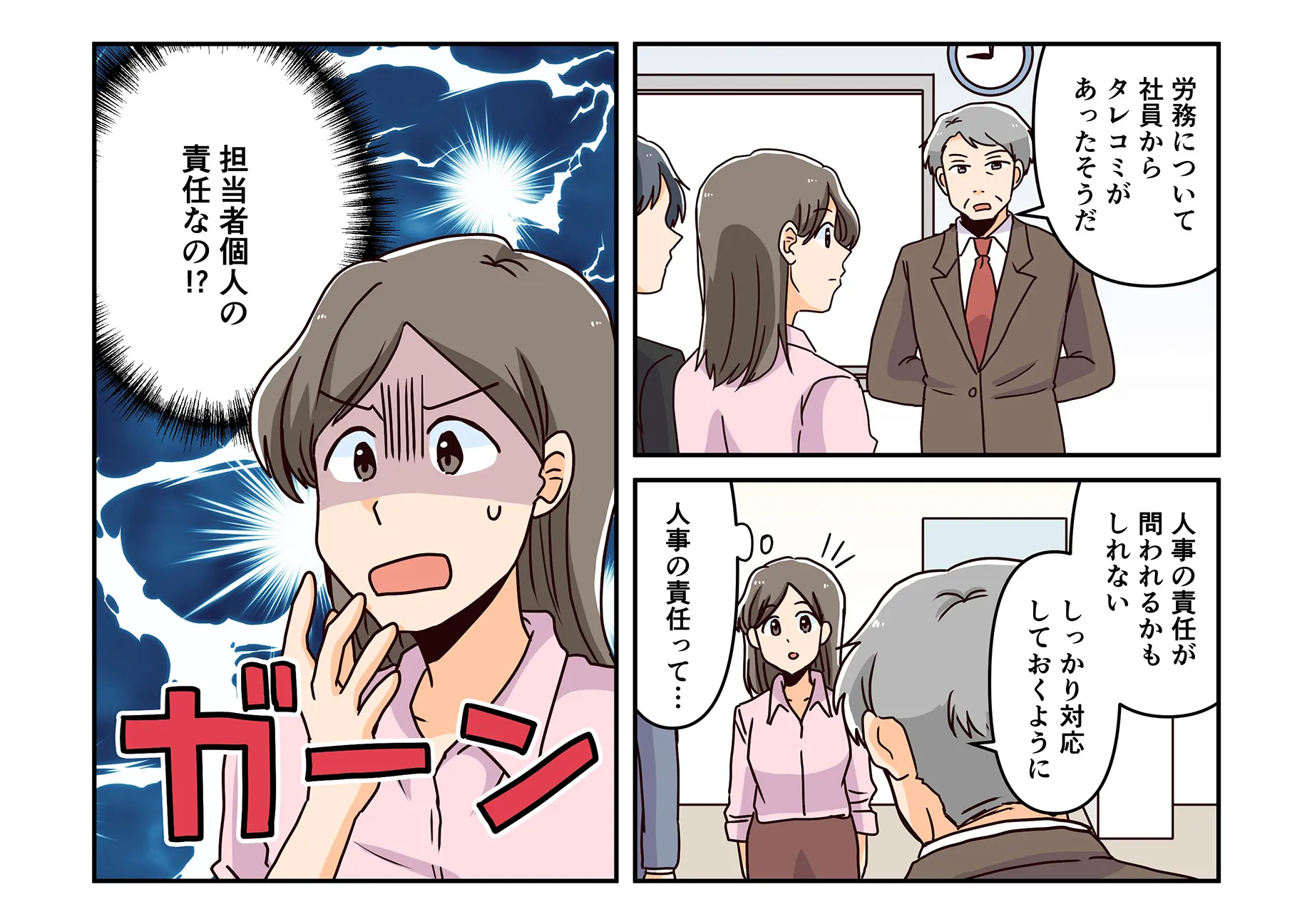

Q13. 人事部門の担当者個人が賠償責任を問われる可能性もあるのでしょうか?

村上先生:人事部門の方が賠償責任を問われる可能性は理論的にはあります。ただしこれは、人事部門の方が不法行為(損害賠償の原因となる行為)に直接的に関与しているような場合に限られます。事例としては多くはありませんが、可能性としてはゼロではありませんね。

まとめ

労務問題が深刻化した場合、企業は書類送検や訴訟という重大な事態に直面する可能性があります。書類送検された案件は企業名と内容が公表されます。特に死亡事故などの重大案件では、ほぼ確実に送検の対象となります。

また、労基署の臨検監督で問題とされなかった事項でも、訴訟に発展して敗訴するケースがあります。裁判所は時効期間まで遡って事実関係を確認します。そのうえで具体的な賠償額を判断していきます。

賠償責任については、基本的に企業が被告となります。しかし近年では、経営者や上司個人が訴えられるケースも増えています。場合によっては、人事部門の担当者個人が責任を問われる可能性も否定できません。

企業には、労基署の調査対応だけでなく、裁判リスクも考慮した労務管理が求められます。法令遵守はもちろんのこと、問題発生時の適切な対応も重要です。また、必要な記録の保管を日頃から徹底することが大切です。

次回は「自社の勤怠管理は正しい?残業代の端数処理や勝手な残業への対応法、名ばかり管理職の実態とは」をお届けします。

- タイムカードの端数処理はどこまで認められるのか?

- 「自主的に残業する社員」は黙認して良いのか?

- 課長・部長の残業代は本当に不要なのか?

- 管理監督者の労働時間管理は必要ないのか?

など、勤怠管理の実務において注意すべきポイントを、具体的な事例を交えながら解説していきます。第3回もぜひご期待ください。