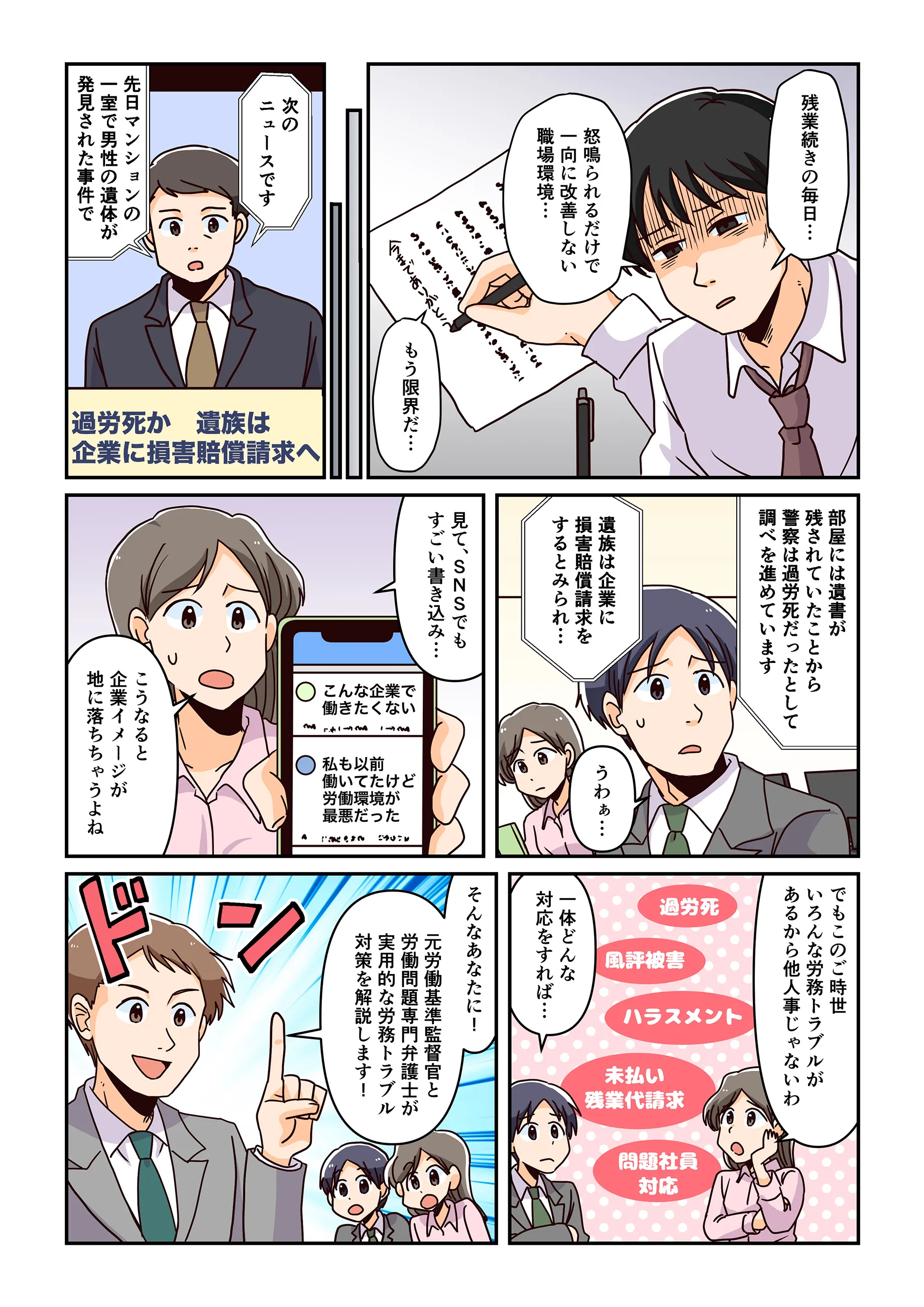

企業が知っておきたい労務トラブルの実態や対策をマンガで解説

元労働基準監督官 × 労働問題専門弁護士

専門家対談コラム

-

篠原宏治 先生

篠原宏治 先生

特定社会保険労務士 / 元労働基準監督官

しのはら労働コンサルタント代表

労働基準監督官として大阪府と北海道の労働基準監督署に勤務し、賃金不払い、サービス残業、解雇、長時間労働などの労働問題に関する多数の相談対応、監督指導(臨検)、強制捜査などに携わる。日本年金機構、社会保険労務士法人での勤務を経たのち、2016年2月にしのはら労働コンサルタントを独立開業。めざましテレビ、日本経済新聞など、テレビ・新聞・雑誌・専門誌への出演・掲載実績多数。

-

村上元茂 先生

村上元茂 先生

労働問題専門弁護士

法律事務所マネジメントコンシェルジュ 代表弁護士

使用者のみを依頼者とし、人事・労務問題を主として取り扱い、問題社員対応、労務紛争防止及び発生した労務紛争解決に注力する。労務監査により人事労務の紛争リスクを分析したうえ、継続的に改善と実行の提案をすることにより、企業における労務紛争発生リスクを低減することを得意とする。社会保険労務士法人clarityの代表も務めており、弁護士・社労士両視点からの労務トラブルに対する対策支援が可能。

SPECIAL COLUMN

労基署・裁判所は

それぞれ何を見るのか

第1回

内部告発(タレコミ)や是正勧告の実態!

労基署・裁判所が調査するポイントや企業への影響とは

#内部告発#是正勧告#労基署#裁判所

2025.09.19

労務トラブルへの対応について、ネットで検索すれば教科書的な答えは見つかります。しかし、実務の現場で本当に知りたいのは、「労働基準監督署(以下、労基署)の指導ではどこを見られるのか」「是正勧告を受けた場合の影響はどの程度か」「裁判に発展した際にはどのような対応が求められるのか」といった現場の実態ではないでしょうか。

そこで今回は、元労働基準監督官の篠原宏治先生と、労働問題専門弁護士の村上元茂先生に、企業が知っておきたい実態や対策について解説いただきます。

全4回にわたる連載記事の第1回では、労基署と裁判所それぞれの役割や調査の目的、企業への影響などについて詳しく解説します。企業の労務管理に携わる方はぜひ最後までご覧ください。

この記事の資料ダウンロードはこちらから

Q1.

そもそも労基署と裁判所は一体どのような役割を持ち、

何を目的としているのでしょうか?

篠原先生:ではまず、私の方から労基署の役割について簡単に解説させていただきます。

労基署では、専門の国家公務員である労働基準監督官が勤務しています。特徴的なのは、監督官には自らの判断で是正勧告などの指導文書を発行できる権限がある点です。最終的には書類送検まで行えるなど、ほかの一般的な公務員より権限が大きくなっています。

労基署の重要な役割は、一般的に「臨検監督」といわれる立入調査等を行い、法律違反の有無を確認し、それを是正していくこと。そして最終的に、法律違反が悪質であったり是正されない場合には、書類送検等で罰則を求めていくことです。

ただここで重要なのは、労基署はその法律違反に対し「罰則を適用することが目的ではない」という点です。罰則はあくまでも是正を促すための背景であり、目的はあくまでも是正していただくこと。つまり「その是正勧告を受けて、どういう是正をしていくか」が非常に重要になります。

村上先生:私の方からは、裁判所の役割を労基署との対比の関係でお話させていただきます。

裁判所の役割は労基署とは対照的です。労基署は話にあったとおり、能動的、積極的に法令違反を是正していく機関であるのに対し、裁判所は当事者が訴えてきたものに対してその請求の当否を判断する、いわば受動的な機関と言えます。

つまり「法令違反を是正すること」ではなく、あくまでも「求められた権利関係の確認をしていくこと」が役割です。ですので、労基署と裁判所では判断事項も異なります。労基署は「法令違反があるかないか」を探していくのに対し、裁判所は「当事者が求める請求もしくは権利関係があるかないか」を判断するために、必要な事実関係について調査、確認をしていくことになります。

たとえば、法令違反があったとしても、それについて当事者が求める権利関係に関わりがなければ特段判断はしません。一方で、仮に過剰な残業があった事実が認められた場合には、その具体的な時間数まで判断しなければ未払い賃金の額が決められませんので、詳細まで踏み込んで判断します。

労基署・裁判所

目的の違いからくる着眼点の違い

| 労基署 | 裁判所 | |

| 目的 | 法律違反の発見・是正・取締り | 当事者が請求する権利関係の確定 |

| 着目する事柄 | 法律(取締法規)違反の有無 | 請求の原因となる法令の要件となる 事実の有無 |

| 確認・調査事項 | 法律に違反する事実の有無を 調査・確認 |

いくらの請求が認められるかを 判断するために必要な事実すべてを確認 |

| 判断対象外 | 違反の結果として生じる 民事上の紛争解決は目的外 警察でいうところの民事不介入 |

法律違反があったとしても それが請求権の存否・範囲に 無関係であれば判断外 |

Q2.

内部告発、いわゆるタレコミがあった場合、

労基署は必ず調査を行うのでしょうか?

篠原先生:はい、基本的には労働基準監督署に労働者からの相談が持ち込まれた場合、その内容から労働基準法等の法律違反のおそれがあるものについては、原則臨検対象となります。

ただし、必ず実施するかどうかは状況によって異なります。例えば、相談内容によっては匿名での調査希望では事実確認が難しい場合がありますし、また仮に賃金未払い等の相談で、まだその企業に対して労働者本人から一切アクションを起こしていないような場合には、一旦本人から企業に請求してみるよう促すこともあり得ます。

Q3. 「告発をしても取り合ってもらえない」ということは基本的にはないと考えてよろしいでしょうか?

篠原先生:そうですね。告発した労働者から「労基署が全然動いてくれなかった」という話を受けることもありますが、その多くは、まだ労働者がアクションを起こしていないケースや、そもそも労基署で取り扱えない労働問題であるケースが大半です。たとえば、不当解雇の取消しを求めるようなものは労基署では扱えない事案なので、残念ながら手のつけようがありません。そうした際に労基署では取り扱えない事案であることを説明すると、「ではどうすればいいんだ」と困惑されてしまうケースは少なからずありますね。

Q4. 実際のところ、どれほどの内部告発やタレコミが寄せられているのでしょうか?

篠原先生:毎日非常に多くの相談が電話や窓口、投書などを通じて寄せられています。ただ労基署は非常に数が少なく、県内に3~4つ程度しか設置されてないような地方都市もあります。そうした地域では相談件数は少なくなっています。一方、東京都や神奈川県といった大都市では相談件数が非常に多く、着手までお待ちいただくようなケースも少なくありません。

Q5. 相談に応じるだけでなく、労基署自ら情報収集をすることもあるのでしょうか?

篠原先生:最近はより効果的な監督指導を行うために、注意すべき情報がないかどうか、民間企業に外部委託し積極的に探しています。具体的にどういった情報を中心に収集しているのかは公表されていませんが、たとえば、求人広告のサイトで最低賃金を下回る記述を見つけたような場合には対応するでしょう。

また、SNSの個人の書き込みを見れば「残業代が出ない」「こんな遅い時間まで働いた」といった法律違反のおそれのある情報は多く出てきますよね。ただ、SNSの書き込みでは企業の特定が難しいこともあり、直接的な監督指導につながることは少ないかもしれません。

とはいえ書き込みから業界や業種は絞れる可能性はありますので、「この業種で投稿が多いな、調査してみようか」といった判断材料にはなり得ます。実際に「過労死の多い業種」といった国の公表もありますし、業種単位で調査を行っていくことはあると考えています。

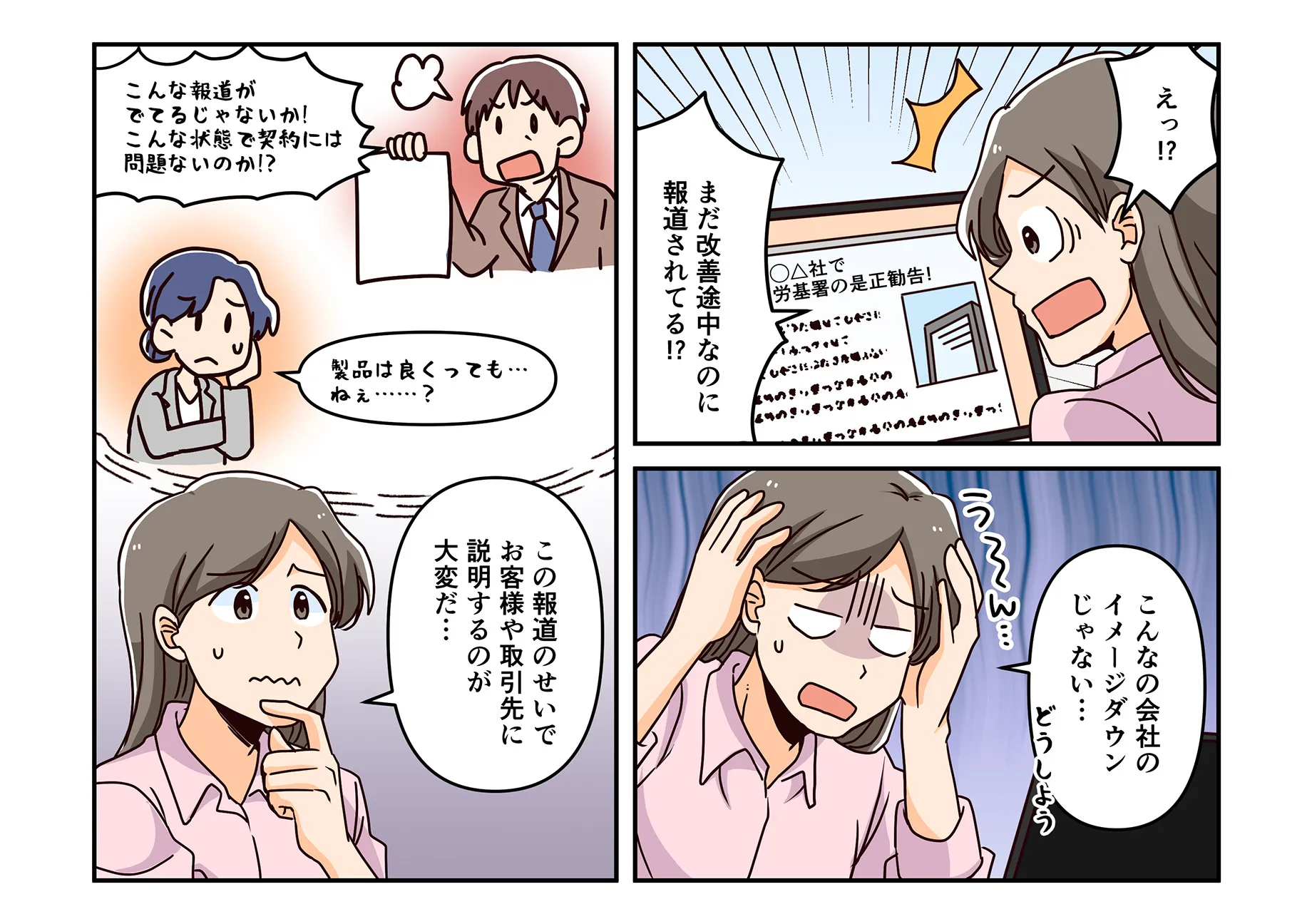

Q6. 是正勧告だけであれば、罰則もないため、企業への影響はそれほど心配しなくても良いでしょうか?

篠原先生:労基署としては「是正をしていただくこと」を目的に是正勧告を行っています。

監督官は毎日臨検監督を実施しているため、是正勧告を出すこと自体は日常茶飯事であり、珍しいことでも特別なことでもありません。

是正勧告を受けないように普段から法違反の防止に努めていただくことが当然重要ですし、企業としては「是正勧告を受けたら大変なことだ」と思われるでしょうが、多くの場合、労基署としては、是正勧告を行ったこと自体よりもその後の是正がきちんと行われるかのほうが重要ですので、きちんと是正勧告書の内容を見て適切な是正をしていただければと思います。

Q7. 改善に取り組む間もなく報道されたり、それによって企業イメージが低下したり…ということもあるかと思いますが、いかがでしょうか?

篠原先生:実は、一部の例外(大企業で複数回の繰り返し違反等があった場合に、一定の公表ルールを定めているケース)を除き、基本的に是正勧告をしたことを労基署から世間に公表することはありません。よくニュースで是正勧告の話が出てくるのは、労働者側の代理人弁護士や労働組合が記者会見を行って公表したり、企業が自ら公表したりする場合だと考えられます。

労基署としては是正していただくことが主目的ではありますが、どうしても世間的なイメージとしては、「是正勧告を受けた=ブラック企業ではないか」といった印象を持たれやすいのかなと思いますね。

Q8. もし労働裁判にまで至ってしまうと、企業への影響はかなり大きくなるのではと考えますが、いかがでしょうか?

村上先生:裁判になったトピックにもよりますが、提訴があっただけで報道されることもありますし、判決に至った場合には企業名と事件名がセットで裁判例として残っていきます。

一般の方々は「裁判でどういう論点が争われてどういう結果になったのか」よりも、「その企業が労働法の論点で労働者から訴えられた事実」に関心が向きがちです。ですので、やはり裁判になれば「労働者と紛争を抱えた企業らしい」「ブラック企業ではないか」といった印象は持たれやすいかと思います。

まとめ

労働基準監督署と裁判所は、企業の労務管理に関わる重要な機関ですが、その性質は大きく異なります。労基署は法令違反の是正を目指し、能動的に調査・指導を行います。一方、裁判所は当事者からの訴えに基づき、権利関係を判断する受動的な機関です。

労基署からの是正勧告には直接の法的強制力はありません。しかし、是正されない場合は書類送検等の措置につながる可能性があります。また、労働裁判に発展した場合は、提訴の段階から企業イメージに影響を与える可能性があり、判決は裁判例として記録に残ります。

企業は、内部告発やSNSなど、さまざまな経路で労務問題が表面化する可能性を認識する必要があります。そのため、日頃から適切な労務管理を行うことが重要です。また、必要な記録を適切に保管することも欠かせません。

次回は「書類送検や裁判の実態!企業や個人が負う法的責任とリスク」をお届けします。労基署の書類送検から、賠償責任の所在まで、実務の現場で気になる疑問に答えていきます。

- 書類送検された場合、企業名と違反内容が公表されるリスク

- 労基署の調査で問題なしでも、後の裁判で敗訴するリスク

- 裁判では過去の記録を時効期間まで遡って詳しく調査される

- 近年は企業だけでなく、経営者や上司個人が訴えられるケースも増加

など、さまざまなリスクにより踏み込んだ内容となっています。第2回もぜひご期待ください。