井上 敬裕 氏

中小企業診断士・社会保険労務士

青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。

平成27年社会保険労務士として開業し、給与計算を中心に労務関連業務を行っている。

社会保険労務士法人アスラク 代表社員

https://sr-asuraku.or.jp/about/

休日労働の制限

法定休日とは

労働基準法では、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされています。例外として4週間を通じ4日以上の休日を与えることが認められており、週休1日制の原則は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しないとされています。この休日のことを法定休日といいます。

現行制度の問題点

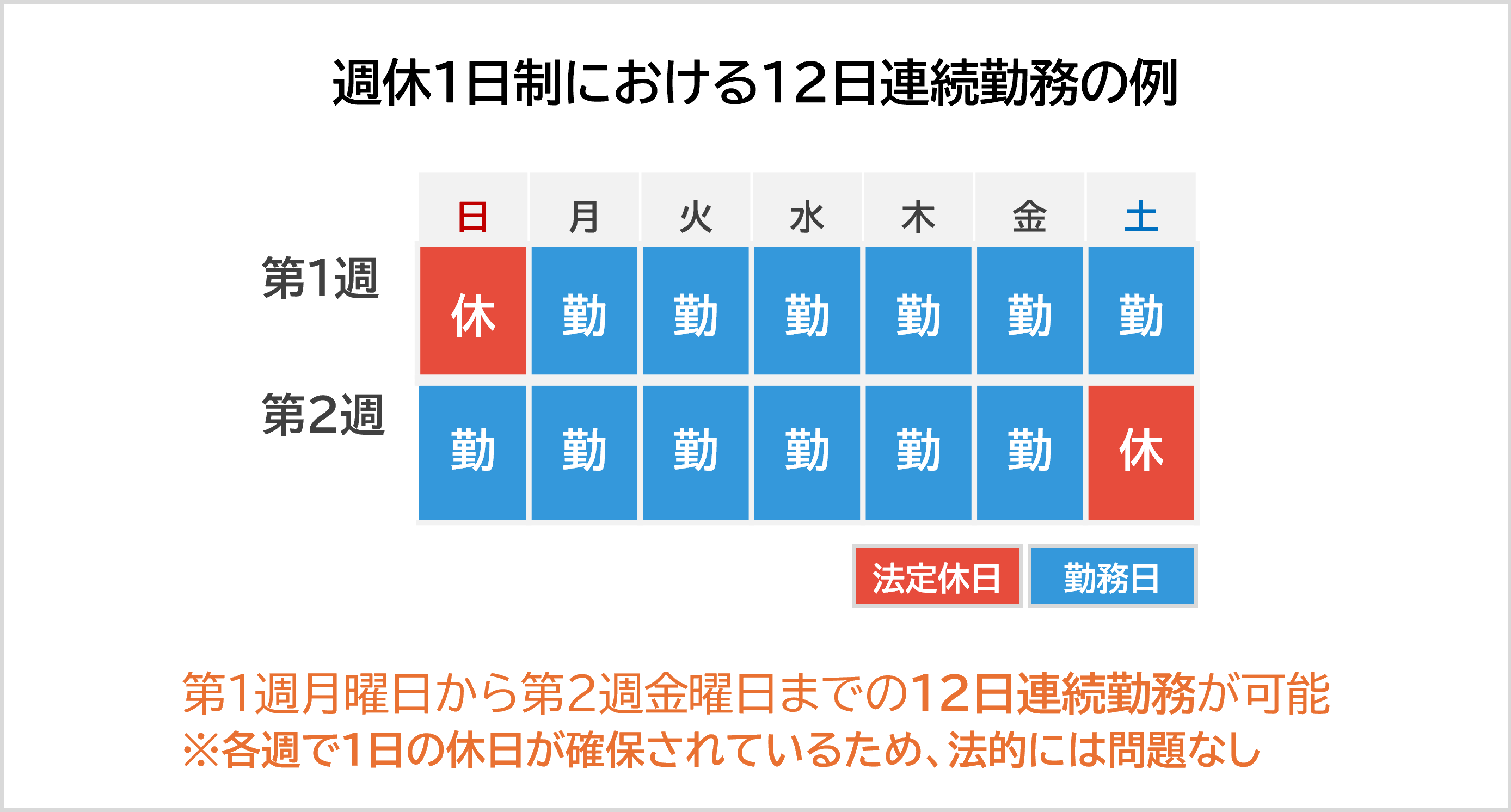

現行の制度には重大な問題があります。週休1日制の場合、1週間は日曜日から土曜日までの7日間です。このとき、第1週目の日曜日と第2週目の土曜日に休日が取れていれば「週休1日」の要件を満たすことになります。つまり、第1週目の月曜日から第2週目の金曜日まで休日を取ることなく12日連続で勤務することが可能です。

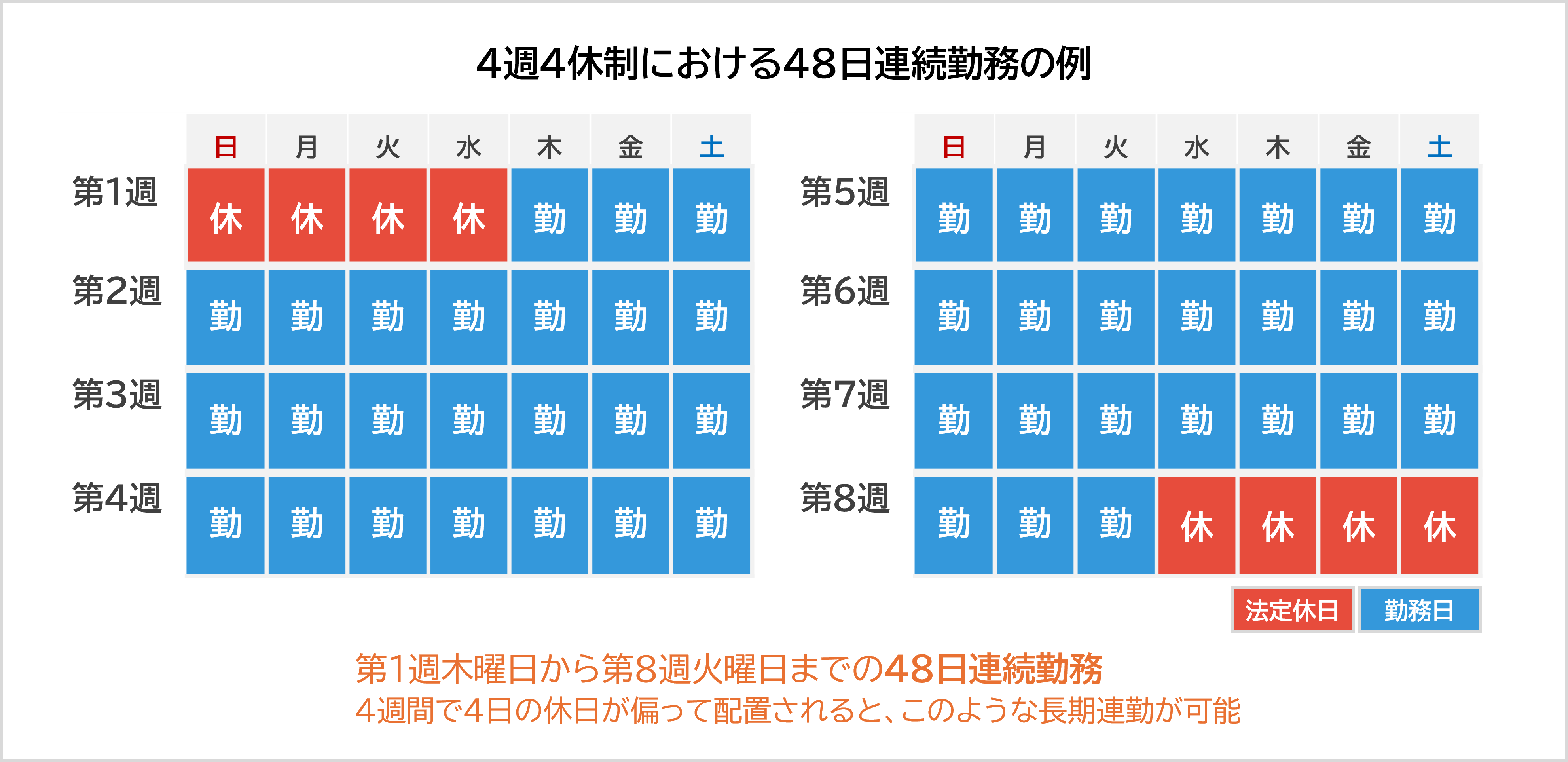

一方で4週4休制の場合は、さらに長期間の連続勤務が発生し得ます。第1週目の日曜日から水曜日まで4日連続で休日を取り、第8週目の水曜日から4日連続で休日を取るまでの間の48日間、休むことなく連続勤務することが可能なのです。

現在、多くの会社が完全週休2日制を導入していますが、週2日の休みのうちいずれかが法定休日となります。そのため、週2回の休日のうち、いずれかの日に労働させたとしても、もう1日の休日が確保されている限り違反にはなりません。法定休日にならない方の休日は所定休日と呼ばれています。

法定休日に労働させる場合には、36協定に休日労働の条項を設け、3割5分増しの割増賃金を支払う必要があります。しかし、回数制限はないため、36協定を締結し割増賃金を支払えば、理論上は無制限に休みなく連続勤務させることが可能なのです。

13 日を超える連続勤務禁止の検討

法定休日制度は、過度な連続勤務を防止し、労働者の健康を維持することを目的とした制度です。しかし、上記で説明したように現行では2週間以上にわたって連続勤務することが可能なため、その目的を十分に果たせていません。実際に、業務の繁忙や業種・職種の特性によっては、長期間の連続勤務を余儀なくされている例が多数存在します。

2週間以上にわたる休日のない連続勤務は、労災保険における精神障害の認定基準になっています。現行の法定休日制度はその目的を適切に果たしているとはいいがたい状態なのです。

この問題を解決するために、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、13日を超える連続勤務を禁止する規定を設けるべきという見直し案が出ています。

ただし、災害復旧等の真にやむを得ない事情がある場合や、顧客や従業員の安全上やむを得ず必要な場合についての例外措置も検討の対象です。これらの場合には、代替措置を設けて例外とする対応を労使の合意で可能とする措置を検討すべきとされています。

また、4週4休制については別の問題も指摘されています。付与する法定休日を偏らせた場合に48連勤が可能になり長時間労働を助長する可能性もあるため、4週4休を廃止して2週2休にすべきだという検討もされています。

法定休日の特定の見直し

法定休日の明確化

完全週休2日制で土日を休日とする会社では、日曜日を法定休日とすると就業規則に定めるケースが一般的です。しかし、現行の法律では法定休日の特定についての定めはなく、実務上は通達において「具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導」する旨が示されているのみです。

この状況には問題があります。会社として法定休日を日曜日と定めているものの、法律上の明確な規定がないため、労働紛争が起きた際に裁判所が異なる判断をする可能性があります。例えば、会社は日曜日を法定休日と考えていても、裁判所が土曜日を法定休日と判断する場合があり、企業にとって予測困難な状況となっています。

また、1週の中に法定休日と所定休日が混在しているため、どちらが法定休日かが不明確になり、所定休日を法定休日と誤認識している労働者も見受けられます。

このような状況から、あらかじめ法定休日を特定することを法律で規定するべきという意見が出ています。

法定休日の振替手続きの明確化

法定休日の特定を法律に規定するにあたっては、保護すべき法益が変化するため、罰則の適用にも変化が必要とされています。現行では「週1回の休日が確保されること」が保護対象ですが、新制度では「あらかじめ特定した法定休日が確保されること」に変わるためです。

また、現行では法定休日の振替を行う場合の手続きや振替の期間について、明確なルールがありません。使用者が法定休日を指定する際の手続きについても同様です。そのため、これらを明確に規定してルール化すべきとされています。

特に、休日が固定されていないパートタイム労働者やシフト制労働者などへの対応が重要です。いつまでに休日を特定するか、特定した休日を変更することができるかなど、細かい点まで網羅する必要があるとしています。

まとめ

長時間労働を抑制するための対策として、政府はこれまで残業時間や有給休暇の見直し・規制を行ってきました。しかし、法定休日と連続勤務制度については手つかずの状態でした。

今回の見直し検討は、この空白部分を埋める重要な取り組みです。勤務間インターバルや勤務時間外・休日の社内連絡に関するルールの見直しなども同時に進められており、働き方改革が新たな段階に入っています。

テレワークやフレックスタイム制といった多様な働き方と相まって、従来とは異なる働き方改革の実現が期待されます。労働者の健康と安全を守りながら、柔軟な働き方を両立させる制度設計が求められています。

参考: